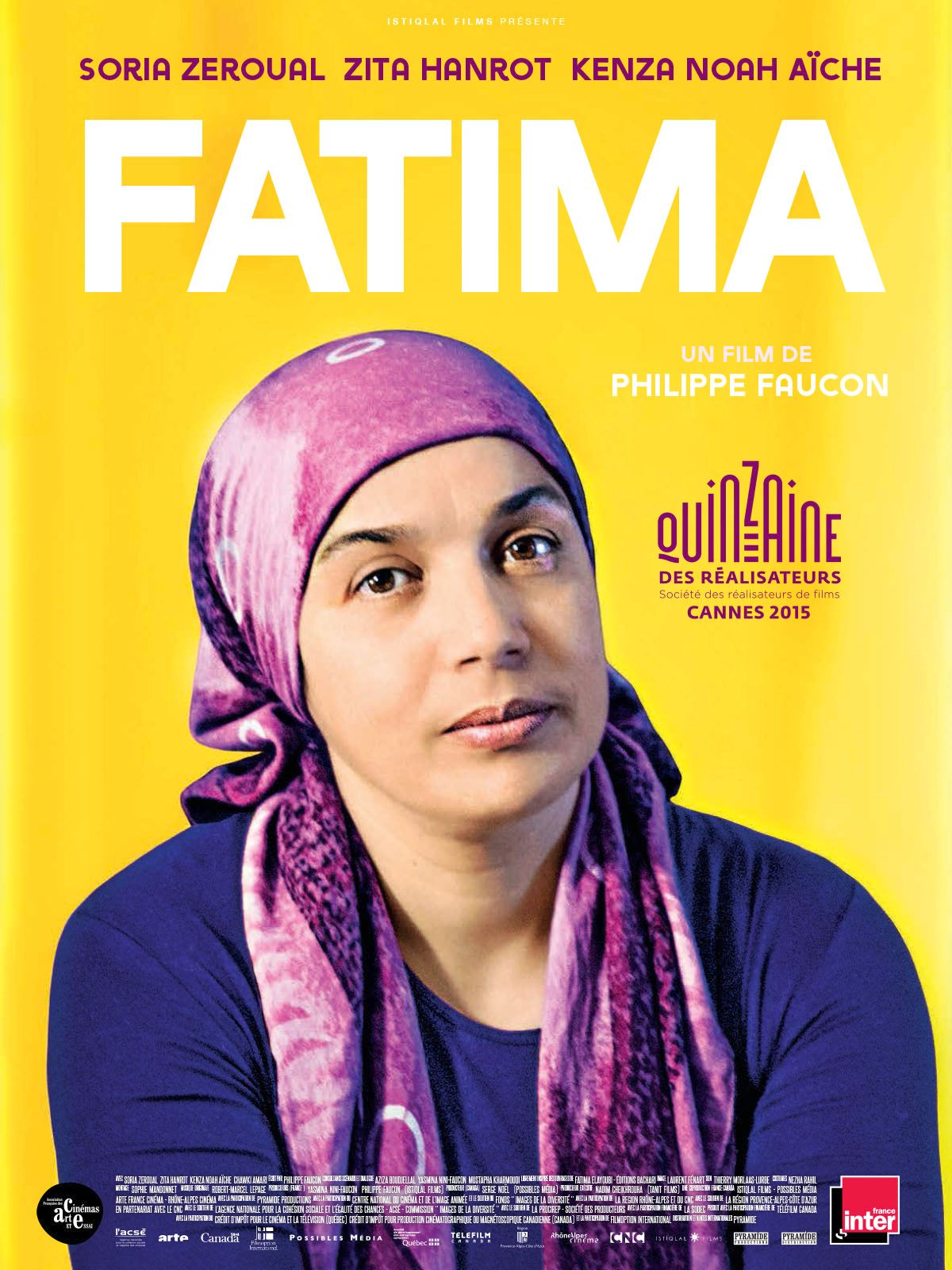

"Fatima" (2015) de Philippe Faucon

L'autre monolinguisme de l'autre

Il y a toujours eu, dans les films de Philippe Faucon, une manière de retenue qui retient l'attention alors même qu'elle s'effectue ou s'appuie avec des éléments de narration et de représentation ténus. On pourra toujours recouvrir ce mixte de retenue et de ténuité du chapeau de la simplicité, mais ce serait en soi une simplicité de le dire en se félicitant de s'en arrêter là. Peut-être même que s'en arrêter à la simplicité consisterait à fondamentalement rater le mélange d'élégance et de fermeté, de sûreté même caractérisant un trait « ligne claire » qui s'appliquera à partir du contenu habituel du naturalisme soft (les fictions privilégiées par Philippe Faucon se concentrent sur des conflits d'identité et de générations propres aux classes populaires et leurs franges d'ascendance migratoire et coloniale résidant dans des cités éloignées de Paris) mais en procédant, en une manière pudique quasi-bressonienne, par rétention et soustraction. Généralement, ses films sont dotés d'une durée relativement courte (ils ne dépassent presque jamais les 80 minutes) et sont produits à partir de financements situés en deçà de la fourchette budgétaire admise par les films dits « du milieu ». Ils se concentrent sur peu de personnages qui, posés comme délibérément quelconques (mais le quelconque, loin de valoir comme un stigmate, devra idéalement être l'indice d'une discrète persévérance, d'une secrète singularité), vivent des situations la plupart du temps banales depuis un éventail de possibles déterminés par leur milieu social d'appartenance. Ses films se refusent également à tout maniérisme en termes de représentation comme de narration, en privilégiant pratiquement une rapidité de tournage (on devine peu de prises), une conjugaison non ostentatoire de fixité et de frontalité en terme de filmage, ainsi qu'une certaine neutralité de jeu. Ils contiennent ou esquivent aussi les facilités habituelles de la scénarisation et de la dramatisation en reléguant la musique dans les génériques de début et de fin, ainsi qu'en procédant de manière concise, par ellipses, séquences courtes et peu de plans. Ses films tournent enfin souverainement le dos à la tentation de l'hystérisation à laquelle cèdent de plus en plus de films français en raison d'une sécheresse d'interprétation (les acteurs sont peu connus ou bien alors sont des non professionnels) et d'incarnation (ils jouent sans pousser le bouchon, sans hausser la voix ni forcer le trait). Ainsi, dans Fatima, l'une des réussites authentiques du film relève de son nuancier vocal propre, autrement dit résulte de la voix même de ses trois principales actrices : voix douce mais comme effritée de Soria Zeroual dans le rôle-titre, voix aiguë, presque dissonante mais cependant étonnamment chantante de Kenza Noah Aïche dans le rôle de la fille cadette Souad, voix frisant l'aphonie lors des moments de crise de Zita Hanrot dans le rôle de la fille aînée Nesrine. On retiendra en particulier ces nombreux plans où Philippe Faucon s'attache à filmer deux personnes en train de converser, l'une le visage tourné face caméra quand l'autre lui tourne le dos, comme pour rendre compte de la blancheur à demi-désincarnée des voix, flottantes et peu désincorporées, l'abstraction en résultante d'une esthétique de la soustraction. La retenue et la ténuité découlant de principes esthétiques valorisant la concision, la rétention et la soustraction (voir un film de Philippe Faucon, c'est encore se dire que le réalisateur divise au moins par deux, sinon par trois, peut-être même par quatre, le nombre de plans qu'il lui faut en regard des normes inflationnistes dominant le champ du cinéma français) finissent par aboutir à une forme singulière d'abstraction qui saurait ainsi se séparer et même idéalement neutraliser les automatismes réflexes (et, corrélativement, les clichés qui lui sont associés et qu'ils colportent) entretenus par le naturalisme français habituel (ce naturalisme soft, par exemple celui de La Loi du marché de Stéphane Brizé ou La Tête haute d'Emmanuelle Bercot pour citer deux exemples symptomatiques récents, dont la version hard, par exemple celle d'Abdellatif Kechiche, se voudrait laborieusement la relève). Au final, l'obstination dans la pudeur, la retenue et la ténuité, en conséquence du choix de la concision, de la rétention et de la soustraction, aurait fini même par paye : Fatima a dépassé la barre des 300.000 spectateurs et, déjà récompensé du Prix Louis-Delluc, aura également fini par rafler lors de la dernière édition des Césars les prix du meilleur film, de la meilleure adaptation et du meilleur espoir féminin à ses concurrents Dheepan de Jacques Audiard (reparti bredouille alors que sa Palme d'or aurait dû lui garantir quelques prix en vertu de la tendance économique du capital allant au capital), La Loi du marché (mais Vincent Lindon, bénéficiant de la même accumulation tendancielle, aura pour sa part le prix du meilleur acteur après avoir reçu son équivalent cannois) et La Tête haute (qui, en ce qui me concerne, offrira à Rod Paradot et Benoît Magimel respectivement les prix du meilleur espoir masculin et du meilleur acteur dans un second rôle). Au point même que le consensus médiatique qui entretient la promotion du film de Philippe Faucon en le présentant comme l'exemple d'un humanisme nécessaire en ces temps sombres de montée des impasses réciproques, nationaliste et raciste sur un front, communautariste et djihadiste sur un autre, s'élargit toujours plus, en s'assurant ainsi de l'auto-promotion de son propre antiracisme vertueux.

L'un des paradoxes du cinéma pratiqué par Philippe Faucon consistera pourtant à ce qu'il ait souvent déçu, le réalisateur étant plus fort et décisif dans l'exceptionnelle (dans tous les sens du terme : à la fois unique dans la filmographie et singulière dans le paysage cinématographique français) reconstitution historique (La Trahison en 2005, probablement l'un des meilleurs films français consacrés ces vingt dernières années à la Guerre d'indépendance des Algériens) que dans la série des films sincèrement préoccupés de banaliser des réalités sociales actuelles que des discours politiques et des représentations médiatiques cherchent présentement à surexposer afin de mieux les stigmatiser. La banalisation se comprendrait précisément ici, sur un plan autant esthétique que politique, comme la résultante d'un geste en forme de soustraction des clichés comme de leur neutralisation. Ce qui aura pourtant été banalisé, c'est-à-dire moins neutralisé qu'en fait amoindri et désamorcé, c'est l'idée problématique du retour au bled comme manière de garantir l'homogénéité interne d'une famille d'origine maghrébine menacée d'implosion par les contradictions postcoloniales de la société française (Samia en 2000). C'est encore l'amitié judéo-arabe symbolisée contre la double impasse de l'arabophobie juive et la judéophobie arabe, mais depuis la discutable (car, dans le film, elle est indiscutée) subordination salariale d'une femme maghrébine à son employeuse domestique de confession juive. C'est enfin, avec La Désintégration (2011) devenu depuis le parangon médiatique du film lanceur d'alerte face aux attentats de 2012 et 2015, la désastreuse équation posant la désintégration djihadiste comme la résultante logique d'une intégration jamais interrogée ni critiquée comme tel. C'est-à-dire comme discours historique de remplacement à l'assimilation coloniale conçu à partir de la Guerre d'Algérie afin de conserver et entretenir le soupçon d'une irréductible altérité des anciens colonisés ainsi que de leurs enfants. Avec Fatima, Philippe Faucon s'applique de toute évidence à faire ce qu'il sait très bien faire, cherchant à tracer une voie étroite qui, depuis la mise en rapport de deux blocs de vécu (d'un côté, Fatima Elayoubi, l'auteure d'origine marocaine de Prière à la lune en 2006 et Enfin, je peux marcher seule en 2011, les deux livres adaptés par Philippe Faucon, de l'autre son incarnation à l'écran, Soria Zeroual, une femme de ménage d'origine algérienne travaillant à Givors et invitée à jouer un rôle à équidistance idéale de sa vie et de celle de l'écrivaine), saurait subtilement tordre le cou à certains clichés persistants. Il y aurait même une dimension discrètement hitchcockienne à jouer avec certaines représentations réflexes appartenant au (mauvais) spectateur (potentiel), à l'œuvre avec ce court plan-séquence significatif où l'héroïne trouve un billet de dix euros dans la poche d'un pantalon appartenant au fils de la maîtresse de maison, ce plan-séquence étant immédiatement suivie par un autre tout aussi court où Fatima restitue l'argent à celle qui pourtant préfère la payer au noir et aura peut-être voulu tester son employée. La morale est sauve, Fatima n'est pas une voleuse, bien que ses ménages paient peu, alors même qu'elle est volée sur ses cotisations par son employeuse. Fatima est même un personnage exemplaire, aussi quelconque qu'héroïque, une héroïne du quotidien comme il y en a tant (comme elle le demandera elle-même avec les beaux mots de Fatima Elayoubi, que serait la société française sans ses Fatima ?). Fatima est une figure absolument vertueuse car elle peut, tout à la fois, se sacrifier en multipliant les emplois précaires afin de participer au financement de la première année de médecine de sa fille aînée, prendre sur elle quand sa cadette lui cache son échec scolaire ou lui répond avec l'insolence de la jeunesse des quartiers populaires, et même arriver à arracher au temps social imposé (y compris sous la forme d'un arrêt de travail suite à un accident) le temps subjectif nécessaire à déposer sur quelques feuillets le secret de ses angoisses de mère déplacée rédigé en arabe littéraire. Le temps d'un raccord hitchcockien, le mauvais spectateur potentiel aura ainsi été rappelé à l'ordre d'une vertu exemplaire, depuis célébrée d'office en office médiatiques comme remède aux discours de la stigmatisation (pourtant relayés et amplifiés médiatiquement). On le sait, depuis Platon jusqu'à Bernard Stiegler en passant par Jacques Derrida : le pharmakon induit autant le remède que le poison, les médias peut-être trop heureux en vertu d'une prétendue égalité démocratique des opinions de plier le bâton dans le sens inverse où ils ont l'habitude de le tordre. Il y a pourtant un autre raccord, aussi peu ostentatoire tant la forme générale conserve le cap esthétique de la pudeur, de la retenue et de la ténuité, et dont il faudra désormais interroger le contenu idéologique impensé. Alors que Fatima voit, après son médecin traitant, un spécialiste afin de témoigner d'un mal jusqu'à présent difficile à diagnostiquer, celui-ci lui conseille d'aller voir un médecin du travail qui saurait d'autant plus faire l'affaire qu'il s'agit d'une femme parlant la même langue que sa patiente. S'agirait-il alors de rééditer un jeu pervers et hitchcockien, le mauvais spectateur potentiel une première fois échaudé et se ravisant alors en pensant que l'assignation culturaliste à la langue du pays d'origine serait un autre piège à cliché ?

Si cet élément de scénario s'appuie sur l'indiscutable expérience vécue de Fatima Elayoubi, il faudra pourtant en discuter, dans le récit cinématographique qui s'en inspire en s'en démarquant quelque peu aussi, la logique de ses articulations narratives tout autant que la portée de ses implications symboliques. Car, avec le raccord précédemment décrit, s'impose avec la figure, féminine et arabophone, de la médecin du travail la communauté partagée d'une langue parlée autorisant alors l'héroïne à s'ouvrir et lire les textes qu'elle conservait secrètement jusqu'à présent. Autant la question linguistique, cruciale dans Fatima, pouvait faire valoir l'intelligence partagée de ses droits comme de ses contradictions (Fatima parle l'arabe que comprennent ses deux filles qui, sans parler le même idiome, lui répondent en un français que comprend pourtant leur mère), autant l'imposition naturelle, autrement dit comme allant de soi, de la langue arabe que l'institution personnifiée par la figure de la femme médecin du travail (jamais développée et autonomisée au point de devenir un personnage à part entière) devrait naturellement parler pour autoriser naturellement l'héroïne à se livrer en lisant à haute voix ses textes pose profondément question. Notamment en ce qu'elle vient naturaliser une assignation linguistique, posée comme une forme assumée de monolinguisme de l'autre. Sous ce titre même, Jacques Derrida aura raconté, à l'occasion d'une conférence tenue en avril 1992, l'absence déterminante de sa ou ses langues maternelles (l'arabe ou le berbère), le philosophe à la généalogie « judéo-franco-maghrébin » envisageant alors le français enseigné à l'époque coloniale (Jacques Derrida est né en 1930 à El Biar en Algérie) comme la langue de l'autre, l'idiome du fait colonial – et plus généralement la culture, toute culture en ce qu'elle serait structurellement, originellement coloniale (on appréciera en passant ici la proximité intellectuelle du philosophe avec le poète Édouard Glissant). En conséquence de quoi, il aura toujours fallu au philosophe monolingue penser plus d'une langue afin de poser et penser la déconstruction du pouvoir souverain (de nommer) dès lors qu'il se soutient de l'imposition culturelle et coloniale d'une seule langue (cf. Le Monolinguisme de l'autre, ou La prothèse d'origine, éd. Galilée, 1996). Avec Fatima, le « monolinguisme de l'autre » instruit alors une représentation fortement idéologique au service d'une vision culturaliste consistant à réinscrire dans des particularismes culturels hérités la figure de l'autre. Cette réinscription engagera alors, certes tout en douceur, une double remise en place troublante. Fatima est remise à sa place, supposée enviable, en ce qu'elle est valorisée comme expression de la vertu par le travail. Comme elle est une autre fois remise à sa place en ce qu'elle est enfermée dans les signes (linguistiques mais aussi vestimentaires, Fatima portant comme son interprète le foulard à la différence actuelle de Fatima Elayoubi) la renvoyant à une identité indexée sur une altérité à la fois communautaire et subalterne. Fatima a beau apprendre progressivement le français qui lui permettra de reconnaître le nom de sa fille aînée sur le panneau d'affichage des résultats, le français représente une langue secondaire car utilitaire, quand l'arabe demeure sa langue maternelle et le moyen d'expression privilégié dans l'écriture de sa subjectivité. L'assignation à résidence de la langue d'origine comme remise en place redoublée fonde une forme d'identification tautologique : Fatima (l'héroïne) ne figurera ainsi personne d'autre que la femme idéale que son interprète et l'écrivaine qui en inspire l'histoire devraient normalement déjà personnifier (cette femme idéale devenant d'ailleurs avec l'affiche une sorte d'icône digne du pop art et promise à la spectaculaire reproductibilité de son image). Soit la femme vertueuse mais qui ne sort pas la tête du rang, la mère attentive qui cherche à ne pas se faire remarquer en s'efforçant de rester à sa place sans jamais la remettre en cause. Aucun déplacement possible (contrairement, par exemple, au récent et jubilatoire Haramiste d'Antoine Desrosières), chacun reste à sa place alors que le cinéma est un bel endroit pour apprendre à désirer changer de place ou ce qu’Édouard Glissant nommait encore poétiquement le « délacement du monde ». Mais alors, qu'en est-il des exercices d'écriture de l'héroïne, ramassées comme des ponctuations pourquoi pas encore bresonniennes, et qui auront permis dans la vraie vie à Fatima Elayoubi de sortir du statut de femme de ménage pour accéder à celui d'écrivain ? Le constat d'une préférence accordée à une remise en place redoublée (Fatima la femme vertueuse, au travail et dans sa langue d'origine) serait d'autant plus avéré qu'il semble difficilement envisageable en effet qu'une femme comme Fatima ignore le français alors qu'elle parle et sait même écrire l'arabe littéraire ou littéral (une langue élitaire et pas du tout vernaculaire, réappropriée avec le volontarisme idéologique des États décolonisés, et ignorée par la majeure partie des populations originaires des pays du Maghreb qui parlent des variantes de l'arabe dialectal). D'autant plus quand l'enseignement de l'arabe classique ou littéral caractérise les franges les plus alphabétisées, scolarisées et acculturées de ces mêmes populations anciennement colonisées, autrement dit celles qui savent aussi parler, sinon écrire le français (une réalité d'autant plus accentuée en Algérie d'où vient Soria Zeroual qu'au Maroc d'où est originaire Fatima Elayoubi – mais d'où viendrait alors Fatima, si ce n'est d'un pays du Maghreb qui peut-être n'existe pas ?). Le monolinguisme de l'autre n'appelle plus, comme chez Jacques Derrida, la critique de la blessure infligée à la partie arabe et berbère de son expérience vécue par la culture linguistique propre au pouvoir colonial, mais sonne dans Fatima comme une autre forme de monolinguisme de l'autre : autrement dit ici le rappel à l'ordre d'une différence linguistique caractéristique d'une altérité elle-même garante, dès lors que l'on met de côté sa position subalterne, d'une diversité culturelle à célébrer et opposer face à tous les replis supposés jumeaux, nationalistes ou communautaristes. La voix blanche en ce qu'elle se décollerait depuis les corps lissés par les plans frontaux se renverse alors en logique de réinscription, assignation et identification. Comme l'auront affirmé de diverses manières Walter Benn Michaels et Slavoj Zizek (d'ailleurs en elles-mêmes discutables tant ils tordent respectivement le bâton en un sens inverse au risque d'exclure du champ de l'analyse critique la réalité des ségrégations ethno-raciales), la diversité implique aussi une approche culturaliste indifférente aux inégalités sociales, l'essentialisation de la différence servant pour le bénéfice des majoritaires à identifier et hiérarchiser les groupes sociaux différenciés. A cet égard, le faussement simple Fatima n'offre au bout du compte que le versant sympathique et humaniste du consensus républicain contemporain dont Dheepan représenterait alors le versant plus pervers et obscur, la maman acceptable parce que travailleuse et vertueuse ne l'étant que d'enfants furieux qui, mettant la cité à feu et à sang, ne sauraient être acceptés par ceux qui pensent qu'ils ne mériteraient alors rien d'autre qu'un bon coup de nettoyeur sous pression de marque allemande dont, suite à de terrifiants usages idéologiques au plus haut niveau étatique, on devra désormais taire le nom.

Le 5 mars 2016

Des Nouvelles

du Front...

Des Nouvelles

du Front...

Écrire commentaire