La radicalité à la racine

A propos du "Jeune Ahmed" de Luc et Jean-Pierre Dardenne, "L'Adieu à la nuit" d'André Téchiné et "Mon cher enfant" de Mohamed Ben Attia

« L'ange nous annonce la mort – et que fait d'autre le langage ? (...) L'ange n'y est pour rien, – seul celui qui comprend l'innocence du langage entend aussi le vrai sens de l'annonce et peut, éventuellement, apprendre à mourir. » (Giorgio Agamben, Idée de la prose, éd. Christian Bourgois, 1998 [1988 pour l'édition originale], p. 116).

On entend sous le terme générique de radicalisation le processus social par le biais duquel un individu, souvent jeune, décide de s'engager dans des formes d'activisme politique ou religieux allant jusqu'à l'extrémisme homogène au narcissisme des causes perdues décrit par Jacques Lacan. Depuis les attentats français de 2015, la radicalisation est généralement rapportée aux militants enrôlés sous la bannière du djihadisme suturant islamisme et terrorisme. Des enquêtes sociologiques participent à soutenir la validité scientifique d'un terme faisant consensus pour les sphères parlementaire, judiciaire et médiatique, à l'instar des ouvrages respectifs de Farhad Khosrokhavar (Radicalisation, éd. Maison des sciences de l'homme, 2017) et de Laurent Bonelli et Fabien Carrie (La Fabrique de la radicalité. Une sociologie des jeunes djihadistes français, éd. Seuil, 2018 ; Radicalité engagée, radicalités révoltées : une enquête sur les mineurs suivis par la protection judiciaire de la jeunesse, éd. La documentation française, 2018).

Dans les faits, la radicalisation comme énoncé récemment imposé pour caractériser l'engagement individuel d'une fraction de la jeunesse occidentale dans des causes extrêmes jouit d'un certain consensus qui, pourtant n'existe pas franchement parmi les chercheurs en sciences humains et sociales travaillant la question problématique des rapports entre islamisme et terrorisme. Le terme est même diversement contesté au point que le dissensus règne en offrant une grande source interne de discussions et d'oppositions. D'un côté, un politologue comme Olivier Roy et un anthropologue comme Alain Bertho posent qu'il y a moins « radicalisation de l'islam » qu'« islamisation de la radicalité », le djihadisme se présentant ici comme le répertoire d'actions hégémonique pour une génération révoltée en manque d'idéal. De l'autre, l'islamologue François Burgat et le politiste Gilles Kepel critiquent le terme de radicalisation jusqu'à en contester et rejeter l'usage mais selon des perspectives opposées sinon antagoniques. Quand le premier y voit la dépolitisation de l'islam politique encouragée par les approches culturalistes, le second y reconnaît pour sa part une prénotion apparue aux États-Unis dans la suite des attentats du 11 septembre 2001 qui, appareillée à la crainte supposément politiquement correcte de l'islamophobie, empêcherait de comprendre les buts politiques de l'islamisme à l'heure de la mondialisation.

La lucidité reste en tous les cas requise, préservant contre tout amalgame le fait que le fanatisme n'est pas un caractère exclusif de l'islamisme et que l'islam n'explique à lui seul pas la propension au martyr et à l'absolu sur l'autel duquel sacrifier l'autre, à l'enseigne de l'analyse proposée par Edgar Morin : « Tout cela s'est sans cesse manifesté et n'est pas une originalité propre à l'islam. Il a trouvé depuis quelques décennies, avec le dépérissement des fanatismes révolutionnaires (eux-mêmes animés par une foi ardente dans un salut terrestre), un terreau de développement dans un monde arabo-islamique passé d'une antique grandeur à l'abaissement et l'humiliation. Mais l'exemple de jeunes Français d'origine chrétienne passés à l'islamisme montre que le besoin peut se fixer sur une foi qui apporte la Vérité absolue. » ( « Éduquer à la paix pour résister à l'esprit de guerre » in Le Monde, 5 février 2016). Mais le constat d'Edgar Morin ne sort pas du cadre d'un radicalisme inquestionné et strictement confondu avec l'extrémisme. Enfin, le chercheur affilié au CNRS Antoine Jardin va pour sa part jusqu'à qualifier le terme de radicalisation de « mort fourre-tout [et de] label hasardeux des politiques publiques dans un contexte de montée des violences djihadistes » (« Non, il n'y a pas 28% des musulmans qui sont "radicalisés" en France » in Le Monde, 29 septembre 2016), tandis que le journaliste Pierre Rimbert analyse avec l'imputation de radicalisation « un outil de disqualification à large spectre » dont aura d'ailleurs fait les frais la CGT durant sa mobilisation contre la loi travail du printemps 2016 (« "Radicalisation", un mot qui tue » in Le Monde diplomatique, 1er février 2017).

Contre les pièges de la radicalisation,

la relève de la radicalité

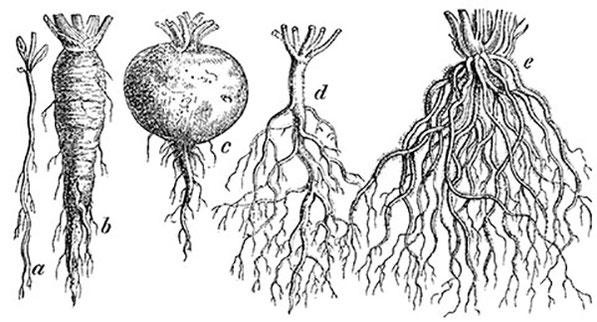

Avec le bébé de la radicalisation, ce terme dont l'usage fait consensus mais seulement parmi le personnel des professionnels de la politique et chez les éditocrates des grands médias, c'est l'eau du bain de la radicalité qui est jetée, peut-être délibérément obscurcie. Pourtant, radical est un mot important, il est même décisif quand il est ressaisi à sa racine rappelée en 1843 par Karl Marx à l'occasion de son introduction à sa « Contribution à la critique de La philosophie du droit de Hegel » : « Être radical, c'est prendre les choses par la racine. Or, pour l'homme, la racine, c'est l'homme lui-même. » (in Philosophie, éd. Gallimard-coll. « folio essais », 1982, p. 99). Il y a ainsi une authentique « misère de la radicalisation » à laquelle Alain Bertho oppose dialectiquement un « éloge de la radicalité » prolongé par la philosophe Marie-José Mondzain à l'occasion d'un ouvrage de combat pour l'époque contemporaine, intitulé Confiscation (éd. Les Liens qui libèrent, 2017). Des mots importants comme radicalité se retrouvent en effet confisqués par des usages négatifs comme des prises d'otage idéologiques qui empêchent de penser le pire qu'il nous faut redonner. Et c'est pourquoi il faut leur redonner la vitalité native des commencements comme autant de recommencements nécessaires pour lesquels l'« appel au courage des ruptures constructives et à l'imagination la plus créatrice » doit s'effectuer sans la moindre « complaisance à l'égard des gestes meurtriers de ceux qu'on se plaît à nommer "radicalisés" » (opus cité, pp. 14 et 18). C'est ainsi que Marie-José Mondzain rend compte des conséquences désastreuses de la confuse subsomption de la radicalité sous l'extrémité, tout en œuvrant à la relève d'un affect politique dont les artistes sont d'importants gardiens en en rappelant à notre indétermination première.

L'énigme de notre liberté est ainsi rappelée au principe de toutes les imaginations créatrices, au fondement de toutes les délibérations et de toutes les décisions sur fond d'indécidable. Et cette énigme, les artistes en sont les gardiens : « les artistes donnent sa forme au désordre en créant la scène de sa visibilité dans le respect d'une indétermination radicale, celle qui offre sa liberté à l'intelligence et à la sensibilité du spectateur. » (op. cit., p. 104-105). La radicalité esthétique est une politique du sensible non partisane, engageant des prises de position plutôt que des prises de parti. La radicalité d'un artiste en cinéma consisterait : a minima à faire du sujet contemporain ouvert à la violence extrême la figure divisée entre sa liberté radicale et les captures réductrices de la radicalisation ; a maxima à relever l'indétermination du sujet disposé au meilleur comme au pire dans le domaine de l'indécision. Le cinéma n'est authentiquement radical qu'à entrer et faire entrer le spectateur dans la zone de notre indétermination, dans cet « espace transgénérique » qui est ouverture à ce qui arrive, dans ce site intermédiaire dévolu à l'écart et l'entre, dédié à l'hospitalité pour l'autre qui vient (ibidem, p. 167-171). Et entrer dans la zone pour en préserver la dimension de réserve des possibles consiste à y reconnaître « chôra », ce « triton genos » ou troisième genre de l'être par où passe, diaphane et atopique, l'alliance renouvelée de l'idée et du sensible (cf. Platon, Timée, 27d, 5). Redonner toute sa dignité à la radicalité, mise à l'épreuve redoublée de la question de la violence extrême et de la radicalisation qui en porte par extension le discrédit épistémique et la confiscation systématique, peut être le fait de films contemporains désireux d'entrer dans la zone en affrontant la nécessité de penser de façon critique notre contemporanéité.

Le Jeune Ahmed des belges Luc et Jean-Pierre Dardenne, L'Adieu à la nuit du français André Téchiné et Mon cher enfant du tunisien Mohamed Ben Attia s'y sont essayés avec des bonheurs inégaux (le troisième film est le plus réussi, les autres sont diversement ratés mais le ratage demeure toujours problématique). Cette inégalité est justement ce qu'il faudra montrer pour penser comment le cinéma d'auteur, saisi par les urgences des opinions sur la radicalisation, peine à penser son propre défaut de radicalité.

24 mai 2019

"L’Adieu à la nuit" (2019) d’André Téchiné

Au galop des clichés

Muriel est propriétaire d’un haras dans les environs du Boulou dans les Pyrénées-Orientales. Et si ses chevaux lui donnent beaucoup de travail, elle a surtout fort à faire avec son petit-fils prénommé Alex, ce cheval fou dont elle découvre qu’il est en train de préparer avec sa petite amie Lila un aller-simple en direction de la Syrie pour incorporer les rangs de l’Organisation de l’État Islamique. Saisie par l’urgence de la situation et affolée de ne pas savoir y répondre, Muriel n’a pas l’oreille attentive pour écouter lorsqu’elle est en voiture les informations qui passent à la radio et concernent la progression électorale du Front National rebaptisée depuis Rassemblement National. Comment, effectivement, en sommes-nous arrivés là, autrement dit en ce moment critique où, en France, l’extrême-droite est aux portes du pouvoir tandis que certains enfants pas les moins bien insérés de la République n’ont pas d’autre volonté que celle de grossir les rangs du terrorisme international et du djihadisme ? Que faire alors face aux surenchères des fondamentalismes rivaux et mimétiques – racisme, nationalisme, islamisme –, sinon peut-être un film qui saurait regarder le mal contemporain en faisant de la lucidité un viatique nécessaire à armer la pensée contre le cliché qui la défait.

Les élans contrariés

du romanesque et de l’actualité

Avec L’Adieu à la nuit, André Téchiné ne cesse toujours pas de tourner autour du noyau de l’une ses obsessions préférées (la jeunesse considérée dans le dynamisme de ses syncopes et ses élans contrariés, avec ses soulèvements romantiques et ses soubresauts tragiques), tout en essayant d’en acclimater les variations à l’aune du présent, comme des arabesques irradiées par l’actualité (le phénomène social mal dit de la « radicalisation »). D’un côté, L’Adieu à la nuit serait un film d’intervention dans la lignée des Innocents (1987) qui avait alors pour contexte la promotion médiatique de SOS Racisme et de La Fille du RER (2009) avec la médiatisation d’une agression antisémite pourtant imaginaire. De l’autre, André Téchiné continue d’interroger l’Arabe comme la figure persistante d’une hantise bien française, au moins depuis la guerre d’indépendance des Algériens (son ombre obscurcit l’autobiographique et solaire Les Roseaux sauvages en 1994) et ses résonances ultérieures (Loin tourné au Maroc en 2001). Moyennant quoi, le réalisateur ambitionne de courir plusieurs lièvres à la fois – l’actualité brûlante et le romanesque inactuel, la jeune génération métissée du cinéma français (avec les acteurs Kacey Mottet Klein, Oulaya Amamra, Stéphane Bak) et la grande vedette avec laquelle continuer à écrire une histoire commune (Catherine Deneuve pour sa huitième participation chez André Téchiné). Sauf que la course aux lièvres débouche sur la chasse aux sangliers braconnés sur des terres très peu hospitalières et, au fond, si peu renoiriennes.

L’Adieu à la nuit a beau fonder sa légitimité en s’appuyant sur les enquêtes de terrain du journaliste David Thompson, son auteur peut bien citer dans certains entretiens le psychanalyste Fethi Benslama, les urgences respectives de la jeunesse tempétueuse et romantique, du romanesque éternel et de l’actualité explosive s'intriquent et se court-circuitent comme un mauvais peintre s’emmêle les pinceaux. Les mouvements de caméra épousant des personnages constamment actifs ou agités, les raccords heurtés qui brisent les actions pour en relancer la rythmicité, les couleurs printanières du sud-ouest poussées et artificiellement saturées – toute cette inventivité formelle dont André Téchiné a recomposé la systématique depuis sa rencontre avec l’opérateur Julien Hirsch à partir des Temps qui changent (2004) est d’un intérêt bien limité quand elle s’évertue à ne surtout pas remettre en mouvement les clichés toxiques préférés des dealers d’opinions, clichés fatals pour la pensée de la situation et la compréhension de sa complexité. Les élans spécifiques sont des mouvements contraires qui s’annulent pour ne délivrer à la fin qu’une série de stéréotypes brossés dans l’excitation paradoxale d'un regard ne dérogeant pourtant en rien aux lignes de fond du consensus. Ainsi, la religion musulmane ne se pratique qu’à partir du moment où un peu de musique intervient pour en souligner la troublante duplicité et l’islam d’apparaître dans le scénario strictement suturé au communautarisme et au terrorisme. Ainsi, le montage alterné de deux moments conviviaux sert à établir avec un schématisme d'une bêtise confondante l’aveuglante division du monde entre ceux qui s’amusent, s’enivrent et dansent en incluant du côté de Muriel le vieux copain algérien et ceux qui, à l’instar d’Alex et ses camarades de religion, préfèrent aux plaisirs de la vie la jouissance ultime de la soumission à Dieu avec la vie éternelle après la mort sacrificielle. De fait, les deux compagnons de djihadisme d’Alex finissent effectivement par trahir un mauvais fond remontant à la surface des photocopies affichant leur avis de recherche (Bilal est un ancien braqueur doublé d’un beau parleur trahissant la rigueur des principes et Lila fait l’apologie sur internet du terrorisme).

L’éclipse de la décision forcée

Il est quand même particulièrement étrange que les choses apparaissent si compliquées pour l’héroïne quand elles ne le sont d’aucune sorte pour le réalisateur et le spectateur qu’il met dans sa poche en lui donnant une avance considérable sur son personnage. La suture des clichés est un galop qui ne souffre ici d’aucun obstacle : l’islam est égal à l’islamisme, l’islamisme au terrorisme et il n’y aurait rien à faire d’autre en face d’un cheval fou qu’à le dresser et l’enfermer contre son gré s’il rue dans les brancards comme Muriel le fait en retenant Alex prisonnier de son haras. Le vieil Algérien laïc ou l’ancien djihadiste puni et repenti seront de toute façon des compagnons toujours plus préférables au petit-fils, héritier en rupture d’héritage dont la jeunesse idéaliste et les pulsions nihilistes sont ce sang neuf dont s’abreuve l’islamisme international. Pourquoi donc, en raison d’une telle scénarisation de la « radicalisation », s’étonner alors que l’extrême-droite caracole en tête des élections ? Encore une fois, le cinéma d’auteur français cède sur la prescription fantasmatique des clichés (Dheepan de Jacques Audiard en 2015 est à cet égard encore plus carabiné que le film d’André Téchiné) et il faut alors jeter un œil du côté de productions plus modestes (comme Retour à Bollène de Saïd Hamich en 2017) ou plus fantasques (Coin-Coin et les z’inhumains de Bruno Dumont en 2018) pour renouer avec un estrangement nécessaire à déranger les arrangements de l’identité et de l’altérité.

Mais le cheval en porteur servile de métaphores faciles laisse pourtant place à un animal autrement plus ambivalent, une créature sauvage et nocturne, le sanglier menaçant mais que Muriel laisse fuir sous les cerisiers en fleurs alors qu’il détruit ses plantations. L’animal de la nuit fait sens avec l’éclipse inaugurale que Muriel regarde en risquant de blesser sa vue et le store baissé lui permettant bien plus tard de se protéger d’une lumière qui lui fait mal aux yeux. C’est bien le seul endroit où André Téchiné, qui avait pourtant retrouvé du jus avec Les Années folles (2017), regagne un peu de terrain en sachant décoller du galop suturant les clichés du romanesque et de l’actualité. Précisément quand le réalisateur pose en vis-à-vis deux situations distinctes et éloignées dans le temps mais considérées cependant à l’aune d’une problématique commune : faut-il contraindre la liberté de l’autre quand elle paraît mener au pire ? En amont de la fiction, on apprend que la fille de Muriel, autrement dit la mère d’Alex est décédée pendant un exercice de plongée peut-être forcé par son compagnon. Le forçage coupable d’une décision est la thèse du petit-fils et c’est pourquoi il déteste son père qu’il n’a plus jamais revu ensuite. En aval, Muriel a dénoncé son petit-fils aux forces de la police qui l’ont arrêté avec ses compagnons de djihad puis elle entre dans une dépression quand cette arrestation va conduire ce dernier à un procès probablement sanctionné par une peine de prison. Le forçage coupable de la décision de l’autre constituerait ainsi le noyau obscur du malaise de Muriel, qui au fond donnerait intempestivement raison à son petit-fils. L’éclipse est bel et bien devenue la sienne, elle signe le destin clivé d’une femme qui, certes, a fait son devoir citoyen en dénonçant un futur terrorisme, mais qui s’est auto-mutilée aussi en s’aliénant à jamais l’amour de son petit-fils.

La femme qui s’est aveuglé en comprenant trop tard ce que préparait son petit-fils aura en effet pénétré la nuit contradictoire où le bien forcé des autres, interne à l'impasse éthique du « service des biens » analysé par Jacques Lacan, est pour elle égal au plus grand mal. Dommage que cette entrée dans la nuit arrive bien tard pour sauver L’Adieu à la nuit de la fougue du mauvais cheval galopant avec les œillères des clichés sur la piste faisant de la radicalisation l'obscurcissement idéologique – l'éclipse – de la radicalité politique.

29 avril 2019

"Le Jeune Ahmed" (2019) de Luc et Jean-Pierre Dardenne

Irrattrapable

L'enfant du mal

Longtemps, l'ange du mal a eu la préférence des frères Dardenne, dans la figuration privilégiée de l'enfant ensauvagé, qui sacrifie toute dignité en vendant son nouveau-né (L'Enfant en 2005) ou pour accéder au poste de travail tant convoité (Rosetta en 1999), délinquant (Le Gamin au vélo en 2011) ou infanticide (Le Fils en 2002). Certes, son pendant manichéen qu'est l'ange du bien en parallèle le suit de près, dans l'assomption d'une trahison nécessaire en guise de pardon (l'enfant trahissant son père combinard dans La Promesse en 1996, l'étrangère d'origine albanaise se soustrayant à la crapulerie mafieuse du Silence de Lorna en 2008). Et, après les fictions ratées du temps des débuts cinématographiques (Falsch en 1987 et Je pense à vous en 1992), le retour 25 ans après aux acteurs professionnels et aux vedettes aura même autorisé de pousser l'ange du bien à incarner, cependant avec de moins en moins de nuances, le « service des biens » tant décrié par Jacques Lacan. Ce sont respectivement Cécile de France en coiffeuse et bonne fée du Gamin au vélo, Marion Cotillard en travailleuse de la solidarité ouvrière dans Deux jours, une nuit (2014) et Adèle Haenel en femme médecin et moine-soldat du lien social dans La Fille inconnue (2016).

Avec ce dernier film, le « service des biens » atteignait son point de rupture critique où la quête utilitaire et obstinée du bien d'autrui comme impératif social catégorique, en réparation d'une première trahison accablant la doctoresse ayant préféré le respect de la règle administrative à celui plus vaste de la loi morale, consistait à traquer partout les coupables et leur faire expier la faute au fondement de leur culpabilité. « La seule chose dont on puisse être coupable, c'est d'avoir cédé sur son désir » pose Jacques Lacan dans L'Éthique de la psychanalyse, qui note la désorientation névrotique de l'ignorant qu'il n'y a pas d'autre bien « que ce qui peut servir à payer le prix de l'accès au désir. » (Séminaire. Livre VII, éd. Seuil, p. 368). Avec le personnage de l'activiste du bien Jenny qui confond les coupables et répare les torts, la vérité subjective du désir se voit obscurcie par la quête morale et utilitaire du bien auquel il faudrait contraindre autrui malgré lui. Le pardon n'est plus alors un événement du sujet lui arrivant du dehors, dans la relève destinale et assomptive du réel, mais une passion volontariste de forçage intersubjective. Et l'ange du bien d'éclipser l'ange du mal en faisant pire que lui. Étonnant de relever comment le fond levinassien de l'éthique dardennienne engagée dans la question de la responsabilité comme responsabilité à laquelle me force autrui aura dévoilé un noyau autoritaire où, au contraire, autrui est celui qui doit être désormais forcé au bien à son corps défendant.

Le Jeune Ahmed dévoile aujourd'hui une nouvelle région de l'obscurcissement de l'éthique dardenniene. Ahmed est un jeune adolescent d'origine maghrébine habitant l'incontournable cité de Seraing et sa pratique rigoriste de l'islam professé par l'imam du coin l'invite à penser qu'il faut passer à l'acte désormais en trucidant au couteau la gentille travailleuse sociale du quartier, figure exemplaire de la mécréance et de l'apostasie. Ahmed est une figure dardennienne idéal-typique, c'est un corps allant de l'avant et dont les mouvements sont chevillés à un conatus intraitable, c'est une figure d'obstination happée par un activisme quasiment inentamable, incessamment en quête d'une brèche pour fuir en retrouvant moyen d'obtenir une satisfaction à laquelle beaucoup doit être sacrifié. Ahmed se dévoue tout entier à sa passion en laquelle consiste le meurtre de l'autre comme un sacrifice offert à Allah et, à cet égard, il dépasse en ténèbres les plus terribles enfants du cinéma des Dardenne, Rosetta, Francis, Bruno, Cyril. Ahmed est l'ange du mal par excellence au point de rendre indiscernable le mal et le bien. Sa chair d'adolescent encore enfantin cache d'affreuses pulsions, il tente une fois, deux fois, trois fois d'assassiner madame Inès, la sympathique travailleuse sociale qui milite pour un islam ouvert et tolérant. Tuer est un mal mais c'est un bien quand il s'agit de combattre l'apostasie. C'est pourquoi Ahmed simule en centre de détention comme lors de ses travaux à la campagne afin de regagner les faveurs de l'institution pour mieux repartir dans sa quête mortifère. Ahmed ment, court et fuit, il arrive même à échapper à la surveillance des gardiens pour retrouver le chemin du meurtre de l'apostat comme y invite ardemment son devoir de musulman djihadiste. Et, en écho à la chute du héros du Gamin au vélo, c'est seulement le réel d'une chute du haut du bâtiment où travaille madame Inès qui l'oblige dans la douleur à lui demander pardon. Mais le mal est fait. Même le travail imperceptible des affects sur les corps (le respect des gardiens envers les rituels d'Ahmed, l'empathie à l'égard de la victime, la naissance des sentiments avec la fille de paysans) n'y aura pas suffi. Le pardon se profère dans la douleur, certes, mais ne cesse cependant pas d'être effectivement entaché des mensonges dont le simulateur aura été capable en vertu de son projet meurtrier. Persévère l'ange exterminateur qui rend le mal et le bien indistincts, probablement.

Machine de guerre contre machine de guerre,

littéralement

A côté du Jeune Ahmed, L'Adieu à la nuit d'André Téchiné à partir d'un même objet (l'islam comme idéal extrémiste autorisant de jeunes occidentaux désœuvrés à passer à l'acte et rappeler la mort à sa dimension sacrale) paraît un sommet de finesse. Et l'on ne parle même pas de Mon cher enfant (2018) de Mohamed Ben Attia (et la chose est d'autant plus paradoxale que ce film a été coproduit par les frères Dardenne). Voilà des cinéastes parmi les plus représentatifs d'un cinéma d'auteur exigeant, humaniste et multi-récompensé qui, lorsqu'ils s'intéressent pour la première fois à un musulman pratiquant au point de lui donner le premier rôle, n'y voit rien qu'une machine de mort. Voilà des cinéastes qui font du jeune Ahmed le sujet parfait de l'indifférence idéologique de l'islam et de l'islamisme, du rigorisme et du terrorisme, du salafisme et du wahhabisme, de la pulsion et du sublime, de l'idéalité et de la mort. Ahmed est un guerrier de l'idéal et la cruauté, un militant obstiné de la « thanato-politique » islamiste comme le dirait Fethi Benslama, un romantique poussant son romantisme dans des retranchements destructeurs plus prononcés que pour son lointain modèle littéraire, le jeune Werther de Goethe. Et personne ne peut le convaincre du contraire, ni ceux qui croient lui opposer la lettre du Coran (Ahmed est un littéraliste), ni ceux qui la connaissent et qui ne sont pas invités à le démentir (comme le gardien musulman du centre de détention). Les musulmans tolérants sont évacués le temps d'une séquence démonstrative où l'apprenti djihadiste, qui seul aimante le regard cinématographique, libère comme il se doit le poison antisémite. Même l'imam fanatique tremble hypocritement devant sa créature, face à l'audace du disciple ayant au fond exaucé son vœu le plus secret. Ahmed est un enfant moins ensauvagé que barbarisé par l'islam littéraliste et djihadiste et personne ne peut en venir à bout. Ahmed, c'est l'ange ex-terminator à côté de qui il faut radicalement opposer les automates bressoniens qui conservent encore la dignité d'être ouverts à la décision s'originant dans le dehors. Il est vrai que tous ici, famille, institution, imam, échouent à enrayer la machine de mort programmée pour tuer – la bombe à retardement pour parler comme Donald Winnicott. Et seul l'accident peut suspendre la volonté porteuse du geste meurtrier, en ouvrant à un doute trop obscurci cependant pour l'emporter (l'accident est une grâce divine ou un autre contretemps contingent en attendant la prochaine fois qui sera la bonne, la demande de pardon si elle est sincère peut être comme le reste simulée). Moyennant quoi, Ahmed incarne absolument le noyau de vérité de l'islam littéralement comme mal radical.

Peut-être que dans l'univers dardennien – le Dardenneverse ! – Jenny militant au service des biens de La Fille inconnue aurait réussi avec lui là où tous les autres ont échoué mais le bien forcé est un mal qui ne répond pas au mal radical de qui peut jusqu'au bout simuler au nom de l'idéal et de son exigence légitime de cruauté. Dans le corps d'un gamin comme les autres, la machine de guerre programmée par le littéralisme coranique est irrattrapable, littéralement. L'univocité cinématographique est cependant une autre machine de guerre, qui carbure à plein régime en consommant du cliché (le garçon arabe est définitivement une figure de duplicité et de perversité, le musulman est non seulement fourbe mais amateur de jouissances sacrificielles), qui sacrifie aussi de la pire des façons toute subtilité (le retour aux acteurs non professionnels s'accompagne d'interprétations maladroites à l'instar du personnage de la mère), qui enfin fait d'un corps le site de toutes les métonymies (Maghreb et islam, jeunesse post-coloniale et terrorisme). Si le Coran est une arme de guerre pour ses lecteurs littéralistes, il faut littéralement un film de guerre pour y répondre en espérant d'ailleurs bien peu (l'ange exterminateur est immunisé contre le soin de l''institution). Sinon peut-être que le réel survienne miraculeusement en contrecarrant les projets meurtriers de ses incarnations les plus angéliques qui sont aussi les plus maléfiques. Irrattrapable, Ahmed tombe et ce serait tant mieux, le meurtre n'aura pas lieu même si le pardon est simulé en cachant que son projet mortifère reste potentiellement différé. Irrattrapable, Le Jeune Ahmed l'est à sa façon, en tombant si bas au point d'abandonner toute responsabilité éthique à l'égard de l'autre quand, comme l'est son protagoniste éponyme, il se voit assujetti au versant pulsionnel de la sublimité et aux vertiges de la simulation noircissant toute sincérité. Si ce film doit témoigner alors pour le désastre contemporain, c'est d'abord et avant tout à propos de la situation catastrophique de cinéastes ayant cédé sur leur désir en cédant comme ici sur la passion triste de l'opinion.

Il y a vingt ans, à l'époque de Rosetta, la guerre était sociale en livrant les plus prolétarisés à intégrer la compétition féroce comme modalité légitime de la survie. Elle est désormais culturelle pour les Dardenne, c'est une guerre de civilisation dont ils énonçaient littéralement le constat catastrophiste et belliciste à la suite des attentats meurtriers de Bruxelles en 2016 (cf. Christophe Kantcheff, Politis, 21 mai 2019). La catastrophe est grande mais pas seulement là où elle est habituellement avérée. Elle l'est aussi de l'autre côté de l'écran où l'humanisme laïc des auteurs frotté de fraternité chrétienne se disloque en exposant son noyau belliqueux et autoritaire, en cédant d'une part aux sirènes du vocabulaire de la guerre de religion, en verrouillant d'autre part une machine de cinéma sur-identifiant absolument le mal de l'irrattrapable. L'absolu est un fanatisme de la réduction et il y a des réalisateurs qui, à l'encontre de leurs propres principes, s'improvisent réducteurs de tête. Sur ce plan, Le Jeune Ahmed donne désastreusement raison aux plus déraisonnables dealers d'opinions conjuguant nationalisme et islamophobie en reconnaissant, sans nuance ni reste, dans la religion minoritaire des minorités européennes opprimées un mal radical à éradiquer avant la désintégration généralisée. Au cinéma, l'obscurcissement politique d'une certaine radicalité esthétique donnerait finalement à entendre autrement ce qui s'entend ordinairement aujourd'hui sous le terme consensuel de radicalisation.

24 mai 2019

"Mon cher enfant" (2018) de Mohamed Ben Attia

L'ange et son énigme

Si l'on cherche un éclairage au carrefour de la trajectoire sociologique et du tableau géopolitique concernant le terrorisme dans le monde arabe, Mon cher enfant décevra forcément. Il se trouve aussi que ce n'est pas du tout l'affaire du second long-métrage de Mohamed Ben Attia, qui préfère en toute souveraineté à l'éclaircissement didactique des raisons politiques les paradoxes esthétiques de la ligne claire et de l'opacité subjective.

Le départ pour l'engagement djihadiste en Syrie du jeune Sami, un garçon de 19 ans tranquille et sans histoire poussé par ses parents Riadh et Nazli à décrocher son baccalauréat, est pour eux un mystère autrement plus grand que les migraines qui l'accablent et dont aucun scanner ne perce l'origine. Le naturalisme du regard relayé par le concours des frères Dardenne, une nouvelle fois les coproducteurs avec leur société des Films du Fleuve du film de Mohamed Ben Attia après Hedi – Un vent de liberté (2016), déçoit moins qu'il désœuvre les forçages scénaristiques peut-être attendus par certains spectateurs qui voudraient croire que le cinéma serait le meilleur pourvoyeur d'explications des catastrophes affligeant le monde contemporain. Moins décevant que profondément déceptif, et ô combien plus passionnant en passant que les derniers films des Dardenne, Mon cher enfant n'aurait pas d'autre souci alors que celui-là : le destin d'un enfant consiste à décevoir les attentes de ses parents, jusqu'au moment où le drame devient une tragédie quand l'incompréhension vire à l'incompréhensible.

Il n'est évidemment pas anodin que la déception se moule ici dans les circonstances de l'enrôlement djihadiste mais il est tout aussi remarquable que cette affaire n'appartienne en fin de compte qu'à la décision résolue du garçon, pure de toute explication psychologique comme de tout signe annonciateur. La décision est une vaste question, que Mohamed Ben Attia repose une nouvelle fois après Hedi et elle appartient à nouveau à une semblable figure de jeunesse et de masculinité résolument en écart aux clichés unifiant le visage du jeune Maghrébin contemporain. Après Majd Mastoura, acteur de Jilani Saadi jouant le premier rôle de Hedi, Zakarya Ben Ayyed est en effet cet autre corps semblablement peu contraint par une exigence ostentatoire de virilité, ouvert à une grande douceur comme à une grande intériorité, moins bavard que taiseux, si peu méditerranéen quand les stéréotypes y associent la faconde, la pilosité prononcée et le teint hâlé. Avec sa peau presque diaphane, le jeune homme privilégié par les deux premiers longs-métrages de Mohamed Ben Attia serait au fond toujours déjà un peu fantomatique, un spectre en puissance, une présence poussant du côté de l'absence spectrale, une figure moins d'action que de passivité, environnée de virtualités en frayant sans insister dans les marges de l'indéfini. Jusqu'au point critique de faire subir à la netteté des représentants classiques de l'autorité symbolique, particulièrement patriarcale et familiale, la trouée déstabilisante de la résolution souveraine et décisionnaire.

Ligne claire et opacité

(la radicalité décisionnaire)

La ligne claire appartient donc bien à des personnages parfaitement dessinés, bien saisis dans leur environnement social et familial, mais dans la mesure où elle sert paradoxalement aussi une opacité des volontés dont témoignent des décisions échappant à toute prescription ou lisibilité. Il y aurait alors comme de l'angélisme chez Mohamed Ben Attia, mais il faut bien entendre la proposition, c'est-à-dire au sens fort et radical du terme. Les chers enfants privilégiés par le réalisateur tunisien, au fond si peu sexualisés, relèvent en effet de l'ange démonique et asexué, celui qui faisait justement dire à Rainer Maria Rilke que « tout ange est terrible ». L'ange diaphane est un démon opaque, qui déstabilise les équilibres symboliques habituels, et dont les déstabilisations sont les moins prévisibles, les moins prédictibles qui soient. Dans Hedi, le garçon qui subit passivement les investissements familiaux dans le jeu arrangé du mariage apprend en effet de la femme rencontrée le pouvoir de dire non tout en assumant d'entrer dans une grande opacité morale puisqu'il va retourner contre l'aimée les puissances mêmes de la décision nouvellement apprises. L'indécision empêchait la décision souveraine, la décision dans son redoublement même se confond désormais avec une nouvelle forme de l'indécision qui est l'indécidable.

Avec Mon cher enfant, l'enfant part sans tambour ni trompettes en livrant ses parents dans une perplexité qui est le plus grand abandon. Les ellipses ont alors la finesse de la ligne claire menant à l'imprévisible. Un mail puis une vidéo suivi par un acte de décès racontent en pointillés l'existence du djihadiste dont les linéaments échappent radicalement à la compréhension prédictive ou rétrospective de ses parents.

Le diaphane est l'opaque, l'ange un démon : c'est l'enfant qui trahit les aspirations de ses parents et l'extrémisme de ses engagements doit se distinguer cependant de la radicalité de la résolution décisionnaire. Sans ostentation, le film de Mohamed Ben Attia dispense cette douceur mêlée de finesse s'agissant de toucher juste et cela en plusieurs endroits. D'une part, la radicalité éthique ne recoupe pas l'extrémisme idéologique même si l'une reste la condition de l'autre. D'autre part, l'incompréhension fraie avec l'incompréhensible renvoyant des parents impuissants à saisir la puissance de déliaison qui appartient à leurs enfants. Il suffira enfin que le père s'essaie à partir à la recherche de son fils et bute, à la frontière entre la Turquie et la Syrie, sur le rêve inattendu qui le renvoie à l'impasse fantasmatique de sa quête pourtant légitime, pour que le fils apparaisse alors pour ce qu'il est en réalité : l'énigme qu'est l'enfant pour tout parent, le sphinx de son père, celui qui lui pose l'énigme de sa propre liberté radicale et ressaisie dans l'écart aussi tragique que décisif de l'extrémité et de la radicalité.

28 novembre 2018

Être du côté des bombes pour les désamorcer

(des enfants du chaos aux films catastrophistes)

« Vous avez semé un bébé et récolté une bombe : en fait, c'est toujours vrai, même si cela n'apparaît pas. » (Donald Winnicott, Jeu et réalité. L'espace potentiel, éd. Gallimard, 1975 [1971 pour l'édition originale], p. 199-200).

Ahmed, Alex, Sami, tous sont des

enfants du chaos, tous disposés aux courts-circuits de l'idéal et de la cruauté qui sont moins l'expression de la radicalisation de la religion musulman que le symptôme de l'islamisation de la

révolte d'une fraction de la jeunesse occidentale. Mais les enfants du chaos le sont aussi selon des modalités différenciées, tantôt dans la suture sans écart ni reste de la pratique religieuse

avec le passage à l'acte terroriste du côté d'Alex et Ahmed, tantôt s'agissant de Sami dans la décision souveraine du départ pour le djihadisme en Syrie déliée de tout signe ostentatoire d'une

appartenance communautaire.

La « radicalisation » est la nomination problématique d'un processus réellement risqué auquel on peut opposer la neutralisation contrainte (L'Adieu à la nuit) ou, plus faiblement, l'inespéré d'un hasard miraculeux (Le Jeune Ahmed). S'y engage, plus subtilement, une énigme existentielle digne du sphinx pour les parents tunisiens de Mon cher enfant au point que ce terme échoue à la fin à en caractériser la dimension subjective. Dans le film de Mohamed Ben Attia en effet, l'énigme est la conséquence éthique de la liberté radicale du sujet de choisir malheureusement le pire. Partir et fuir pour occuper le hors-champ jusqu'à sa propre disparition lui permet cependant de donner résonance à une question existentielle, celle de la liberté souveraine et radicale dont l'absurdité constitue le noyau philosophique de l'œuvre d'Albert Camus, à laquelle le champ ne propose aucune réponse programmatique et appropriée. Et l'acte témoignant subjectivement de la liberté radicalement, souverainement décisionnaire offre intempestivement au malheur des parents le don impossible du rappel d'une indétermination originaire. Ce don est bien sûr une blessure dont la profondeur se prolonge dans un rêve paternel relayant le fantasme de retrouvailles inconsistantes. Avec le réel traumatique de la mort avérée du fils, la blessure impossible est l'événement qu'il faut malgré tout adopter pour en tirer matière à relève – un destin.

La catastrophe des films

catastrophistes

L'enfant du chaos est un ange du mal dont l'extrémisme des passages à l'acte est une urgence à laquelle il faut socialement mais aussi politiquement remédier, c'est encore une énigme existentielle et sphingique dont l'adresse vaut pour tout le monde, soulevée depuis le fond d'une indétermination originaire où s'origine notre radicale liberté de commettre le pire au nom d'une morale sacrificielle ou non au nom d'une éthique soustractive. Cela, une série comme The Leftovers (2014-2017) de Tom Perrotta et Damon Lindelof l'avait déjà compris avec le personnage d'Evangeline Murphy. Cette liberté terrible, la grand-mère d'Alex, Muriel, commence dans le film d'André Téchiné à l'entrevoir à la fin en sombrant dans une dépression symptomatique quand elle est pour les frères Dardenne le symptôme de l'islam comme machine de guerre fanatiquement logée dans la bouille juvénile d'un adolescent déréglé, maladivement intoxiqué au point que sa demande ultime de pardon soit entachée du soupçon de simulation. L'époque actuelle qui est celle de l'intégrisme totalement désintégrant du marché comme religion est aussi l'époque du fondamentalisme rival et mimétique de la religion comme moyen de suppléer aux déliaisons et disjonctions sociales causées par la mondialisation du capital. Entre deux fondamentalismes mimétiques, il n'y a pas lieu de choisir car le non-choix entre deux options imposées est le plus désirable des choix. Comme il y a tout à sauver d'une radicalité originaire, surtout quand elle est obscurcie par sa capture consensuelle dans le piège idéologique de la radicalisation. Croire en l'enfant qui vient, c'est savoir qu'il peut être une bombe à retardement en puissance, c'est savoir aussi préférer être du côté des bombes pour les désamorcer plutôt qu'y enfermer autoritairement l'enfant afin de le sacrifier sur l'autel explosif du constat absolument apocalyptique (les films catastrophistes sont catastrophiques et ils méritent aussi qu'on les désamorce).

La radicalité esthétique est au cinéma une politique non partisane où la liberté de passer à l'acte pour le pire rappelle à tout pouvoir qu'il est puissance et, partant, toujours déjà une impuissance entretenue par les éthiques soustractives. C'est pourquoi Mon cher enfant de Mohamed Ben Attia ne cède pas sur l'exigence de radicalité en n'abolissant pas dans la plus désastreuse décision la liberté radicale et souveraine de décider et cette exigence est un impératif corrélé aux fragilités objectives et subjectives de la jeune démocratie tunisienne. La dissipation de l'exigence de radicalité soustraite des captures de la radicalisation, si elle est relative dans L'Adieu à la nuit d'André Téchiné, n'est pas loin d'être absolue dans Le Jeune Ahmed de Luc et Jean-Pierre Dardenne. Malheureusement homogène à l'opinion actuellement hégémonique confondant la religion des minoritaires avec la guerre des civilisations, la subsomption de la radicalité sous la radicalisation est un symptôme du désastre réactionnaire allant jusqu'à affliger les rangs progressistes des vieilles démocraties européennes.

26 mai 2019

Des Nouvelles

du Front...

Des Nouvelles

du Front...