Des nouvelles du front cinématographique (88) : Amour de Michael Haneke

L’amour ni la mort ne se regardent fixement

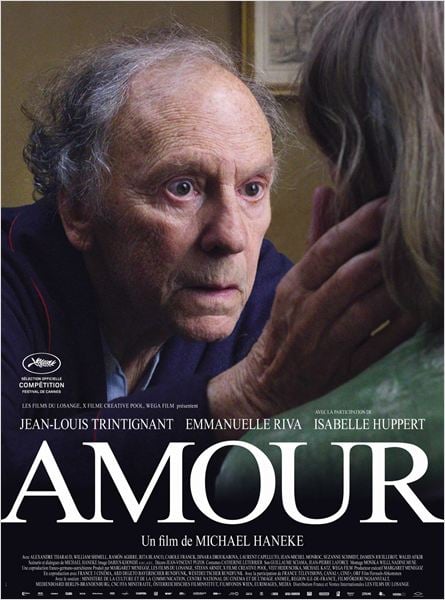

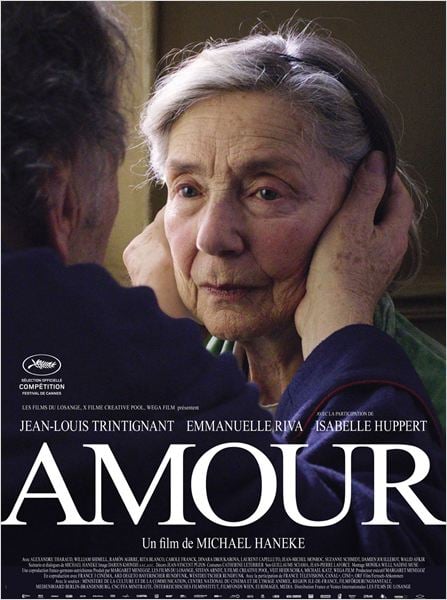

Le onzième long-métrage du cinéaste autrichien concentre comme rarement sur lui les signes les plus forts de distinction, de consécration et de légitimité culturelles. Soit une Palme d'or (la seconde survenant – fait rarissime – dans la foulée de celle remise pour le film précédent du cinéaste, Le Ruban blanc, en 2009) à laquelle on ajoutera le Grand Prix de la fédération internationale de la presse cinématographique FIPRESCI. Soit également un casting prestigieux (Isabelle Huppert pour la troisième fois chez Michael Haneke, surtout Emmanuelle Riva et davantage encore Jean-Louis Trintignant qui n'avait pas travaillé pour le cinéma depuis dix ans). Soit encore un grand sujet consensuel (l'amour à l'épreuve de la maladie et de la mort). Si on ajoute à ce rapide panorama la recension du panégyrique critique auquel a droit le film de Michael Haneke de la part d'une presse généraliste et spécialisée longtemps divisée à son sujet mais à présent quasi-unanime, on se demande bien comment le spectateur pourrait éviter de succomber à ce qui a été presque partout présenté comme le film le moins résistible de l'année 2012. Comment le cinéaste qui s'est avec quelques autres le plus affirmé comme étant un artiste de la radicalité et du dissensus modernistes (cf. Des nouvelles du front cinématographique (18) : montrer la violence) peut-il aujourd'hui bénéficier à ce point d'une reconnaissance et d'une clameur forcément paradoxales puisqu'elles l’instituent comme figure majeure du cinéma d'auteur contemporain, tout en accomplissant aussi le lissage académique et la réification consensuelle d'un geste esthétique qui aura de toute façon frappé de sa singularité l'art du cinéma des vingt dernières années ? C'est d'ailleurs toute la difficulté du contorsionniste Amour que de vouloir séduire un public bien plus large qu'à l'époque des premiers films autrichiens du début des années 1990, tout en articulant ce travail d'élargissement de la séduction avec la perpétuation d'un inconfort et d'un malaise qui appartiennent justement à ce qui participe à singulariser le geste esthétique de son auteur. Autant Amour désire certainement qu'on le défende sur des présupposés généraux et inattaquables (l'amour triomphant de la maladie et de la mort), autant on devine aussi son instigateur vouloir quand même un peu troubler la célébration qu'il a lui-même encouragée en y ajoutant un sens de l'ambiguïté tel qu'il pourrait bien signifier le contraire de ce que prétendent ses bonnes intentions acclamées. De l'intention à l'expression, il y aurait donc matière pour Michael Haneke à troubler de manière infime (« inframince » aurait dit Marcel Duchamp : cf. Des nouvelles du front cinématographique (80) : Par le travers indifférent des différences, l'égalité (l'image in-différente I)) le récit autrement évident d'un amour plus fort que la vieillesse, la maladie et la mort en l'enveloppant de la nimbe subtile d'une ambivalence grâce à laquelle le cinéaste réussirait ainsi à tenir les deux bouts du consensus professionnel et public comme du dissensus esthétique.

Drôle de Janus au fond que cet Amour qui semble ne pas complètement croire aux célébrations qu'il suscite aisément, qui paraît même dispenser tout au long de son déroulement les signes épars et dissonants contredisant ponctuellement une réception conçue malgré tout comme la plus étendue possible. D'où que le film passionne précisément par son côté faussement lisse et frontal, autrement dit sa perversité. Même si son allure torve finisse au bout du compte par gêner aux entournures tant son mode d'action stratégique (plaire à la majorité sans cesser de peaufiner pour autant et à destination des minorités critiques intéressées des dissonances dans la perspective, il est vrai, d'une esthétique de la quasi-imperceptibilité) témoigne d'un film à double détente désireux de rafler deux fois la mise, ou du moins de gagner sur les deux tableaux du consensus et du dissensus, de la culture et de l'art. Cette double lisibilité au nom de laquelle le faussement limpide et vraiment compliqué Amour peut s’envisager à la fois comme le récit de la mise à l'épreuve d'un amour triomphant de la mort et comme celui d'une violence comme fait social total et tort infligé au mourant (en l'occurrence la mourante) qui transiterait aussi par la personne de son conjoint exprimerait une roublardise peut-être aussi inconfortable que d'autres longs-métrages du cinéaste autrichien pourtant moins roublards et plus frontaux. Il suffirait simplement de mentionner l'ambivalent Funny Games dont le dispositif théorique à haute valeur intellectuelle et à forte valeur de distanciation critique était paradoxalement inséparable de l'exposition la plus radicalement empathique de la douleur des victimes telle qu'elle est systématiquement évacuée dans les représentations spectaculaires et médiatiques du tout-venant hollywoodien (ou qui s'en inspire). Ou de rappeler l'exemple du film Le Ruban blanc pour comprendre que l'ambivalence, telle qu'elle était précédemment soutenue par la multiplicité d'actes d’incivilité perçues dans leur absence d'explication et de motivation criblant la vie apparemment paisible d’un village du nord de l'Allemagne avant la première guerre mondiale, permettait d'arracher le récit de sa perspective généalogique la plus bornée telle qu'elle était valorisée a posteriori par le narrateur en voix-off. Il s’agissait moins de faire de ce nouveau village des damnés l'allégorie de la naissance du nazisme que d’instruire l'universalisation transhistorique de son propos. Celui portant sur la brutalité des rapports de domination entre genres et entre générations, un archaïsme social que notre présent aurait hérité d'un passé pas si lointain, et par-delà la supposée césure nazie. Ce dernier film était probablement le chef-d’œuvre de son auteur, quand Amour fait mine de jouer le jeu de l'apaisement embourgeoisé alors qu'il est structuré autour d'une série de violences faites à l'encontre de la mourante qui finissent (tant le film est fondamentalement duplice) par être déniées par un spectateur conquis d'avance par le noble sujet proposé à l'illustration cinématographique. Si l'ambivalence ou l'ambiguïté peuvent témoigner d'une duplicité stratégique un rien irritante, elles renseignent également sur l'intelligence (pas seulement instrumentale) d'un cinéaste qui n'ignore pas que l'image de cinéma, dans son essentielle indécidabilité, oblige la communauté ouverte des spectateurs à investir librement le site de l'interprétation du film d'une pluralité de prise de paroles ou d'écritures autant privées et publiques, et cela dans l'horizon démocratique d'un partage des savoirs auto-constitués. Puisse ce texte s'inscrire dans ce registre en tentant de rendre compte d'une complexité esthétique trop souvent expédiée ou réduite à la plus simple expression du récit archétypique de l'amour plus fort que la mort.

Amour raconte-t-il une histoire d'amour ou de mort ou les deux ?

Précisément, c'est parce que Amour ne représente pas sur le plan cinématographique l'équivalent structural d’un ouvrage à l’instar de Lettre à D. Histoire d'un amour (éd. Galilée, 2006) écrit par l'intellectuel André Gorz, que les choses sont aussi un peu plus compliquées (et du coup plus intéressantes à analyser) que ce que défend la doxa accompagnant la sortie du film et dont le consensus arrange bien les affaires du cinéaste. Le texte en question témoigne d'un amour partagé jusque dans la maladie (Dorine était atteinte d'une maladie évolutive et dégénérative depuis plusieurs années) et ultimement soutenu par le suicide commun des deux amoureux le 22 septembre 2007, quasiment soixante ans après s'être connus un soir d'octobre 1947. « Nous aimerions chacun ne pas survivre à la mort de l'autre. Nous nous sommes souvent dit que si, par impossible, nous avions une seconde vie, nous voudrions la passer ensemble », ainsi que l'a écrit André Gorz en conclusion d'un ouvrage dont la parution précède seulement d'un an la décision commune d'en finir ensemble. Aucune ambiguïté ne transparaît ici, et la mort donnée l'a été à deux, dans un même élan – celui du refus de la mort de l'autre (et ce refus témoigne jusqu'à la fin de la prégnance de l'héritage existentialiste pour celui qui fut longtemps très proche de Jean-Paul Sartre). Rien de tel, vraiment, dans Amour qui montre comment un couple formé d'un homme et d'une femme âgés, suite à l'attaque cérébrale qui laisse à moitié paralysée cette dernière, tente de continuer à vivre ensemble dans leur grand appartement bourgeois, malgré la déréliction physiologique de l'une et l'usure mentale de l'autre, et ce jusqu'à ce que ce dernier décider d'en finir en étouffant l’agonisante sous un coussin. Certes, le film aura suffisamment travaillé en plans longs (et la plupart du temps ce sont des plans-séquence) afin d'épaissir la consistance de ses deux personnages principaux, sans heureusement subordonner cette consistance à l'explicitation dialoguée et psychologique. Et cela de telle manière que le passage à l'acte meurtrier de Georges (Jean-Louis Trintignant) perpétré sur le corps malade d'Anne (Emmanuelle Riva), qui survient de manière imprévisible au bout d’un long plan où le premier raconte une histoire à la seconde afin de lui faire oublier sa terrible douleur, arrive dans toute sa densité phénoménologique à relativement s'émanciper des catégories abstraites et juridiques comme celles d’homicide et d’euthanasie. De toute évidence, Amour se refuse à tenir le rôle de film-dossier pour débat de société. Pas plus que Million Dollar Baby (2004) de Clint Eastwood, le film de Michael Haneke ne traitait frontalement de cette question brûlante qu'est le droit de donner la mort ou de mourir sous la raison affective de refuser d'éprouver (ou de laisser éprouver) une douleur intolérable. Le film de Clint Eastwood s'offrait pour sa part sous la forme d'un mélodrame au terme duquel l'acte de la mort d'une jeune boxeuse donnée par son manager interprété par le cinéaste était légitimé au nom d'un amour sublime (et sublimant le ratage de la relation du personnage avec sa fille). En ce domaine, les larmes exigées par le genre mélodramatique tirent leur puissance de ne pas supporter l'ambiguïté du récit et des actes qui en structurent le déroulement. A l'inverse, l'acte montré dans le film de Michael Haneke, qui n'a vraiment rien de mélodramatique (même si la musique est importante ici comme on le verra), est pour sa part sous-tendu par l'ambivalence en termes de sens du geste décisif et définitif. Car si donner la mort, c'est soustraire l'aimée à une souffrance insupportable, c'est aussi interrompre une souffrance qui est par empathie partagée par son témoin qui en a été jusqu'ici le gardien exclusif, à rebours des pratiques majoritaires consistant à déléguer aux institutions publiques ou privées un travail de préparation à la mort longtemps pris en charge par les familles et les communautés. Si les morts du couple formé par Dorine et André Gorz, si celle de l'héroïne de Million Dollar Baby ont été données et reçues en toute conscience et connaissance de cause, la mort donnée dans Amour demeure traversée par l'écart impossible à combler selon lequel l'acte d'amour et l'acte de mort ne coïncident pas tout à fait. Certes, Anne évoque la question du suicide lorsque Georges lui raconte l'enterrement d'un ami commun. Certes, Anne se retrouve à terre près de la fenêtre au moment du retour inopiné de Georges qui aura alors compris la tentative ratée de sa compagne. Pourtant, au moment de l'acte, la douleur vécue par Anne est d'une telle intensité qu'elle n'arrive même plus à parler, laissant seulement filer de longs râles onomatopéiques qui, peut-être, disent le « mal » qui la ravage.

Puisque le sens de l'acte de Georges échappe à force d’ambiguïté aux catégorisations abstraites et juridiques, puisqu'il témoigne au fond d'un indécidable qui exprime autant la puissance des images que la stratégie consensuelle du cinéaste (l’écart entre les deux postures relève aussi de l’indécidable), il est alors tout à fait possible de lire le film de Michael Haneke à rebrousse-poil de la lecture consensuelle qui a dominé l'exégèse critique lors de la présentation du film au Festival de Cannes comme lors de sa sortie le 24 octobre 2012. Comme il existe dans d'autres films du cinéaste (Code inconnu en 2000 et Caché en 2005 par exemple) des travellings latéraux qui, glissant de gauche à droite puis de droite à gauche, induisent symptomatiquement une écriture en boustrophédon (qui change alternativement de sens ligne après ligne, à l'image des sillons tracés par le bœuf dans les champs). Ce que manifestait encore et d'une autre manière le « rewind » fatal de la fin de Funny Games. Alors, la lecture perverse s'autorise à rebours de la lecture consensuelle, comme son envers obscur ou diabolique. Ainsi, l'homme qui aime sa femme au point de la soustraire par la mort donnée au travail de la maladie mortelle serait aussi l'homme qui jouit du sort de sa femme pour exercer sur elle (ou peut-être même restaurer) une forme de pouvoir perdu. Il suffit pour commencer un peu à s'en convaincre de prélever quelques détails dans la mise en scène de Michael Haneke, tout en précisant préalablement à quel point celle-ci repose sur un rigorisme et une maniaquerie habituels justifiant d’ailleurs la fabrication en studio de tout l'appartement (apparemment inspiré de celui des propres parents du cinéaste). C'est le très métaphorique œuf (à nouveau comme dans Funny Games et son remake étasunien en 2007) à la coque que déguste Georges au moment où Anne manifeste une absence symptomatique lors d'une attaque cérébrale évidemment impossible à diagnostiquer comme tel à ce moment-là. C'est également la salière vide que celui-ci présente lors de la même séquence à celle-là, comme s'il allait de soi que, même chez les bourgeois, la femme était dévolue jusqu'à sa mort au travail domestique. Ce sera plus tard la gifle (le son est alors à ce moment précis incroyablement sur-mixé) que Georges envoie à Anne qui refuse de s'alimenter en recrachant ce que son compagnon lui introduit de force dans la bouche. C'est enfin et surtout le fait que, dans Amour, tous les éléments qui appartiennent au champ de la reconnaissance des activités socioprofessionnelles, et que résume la séquence de la visite du pianiste virtuose Alexandre Tharaud (ici dans son propre rôle), sont liées au personnage d'Anne, et de manière exclusive. Rien n'est dit, rien n'est explicite, rien n’est souligné bien sûr. Mais on ne comprendrait pas pourquoi Michael Haneke aurait soudainement décidé avec son nouveau long-métrage de s'abstraire de montrer les effets plus ou moins visibles de la domination (notamment entre les genres), alors qu'il n'avait quasiment jamais cessé de le faire jusqu'à présent, sous prétexte qu'il filme de vieilles personnes dont la respectabilité recoupe de manière structurale celle de leurs interprètes. La subtilité du cinéaste aura dès lors plutôt consisté à ne jamais distinguer ou considérer comme séparés les domaines subjectif de l'amour et objectif des rapports de pouvoir au sein du couple hétéro-patriarcal. Il est du coup plus que probable que l'extraordinaire consensus dont jouit le film de Michael Haneke (qui a fini par remporter, en plus de sa Palme d'or, cinq Césars, l'Oscar du meilleur film étranger, un Golden Globe, deux BAFTA et l'European Award – peut-être s'agirait-il du film le plus récompensé de l'histoire du cinéma ?) repose en réalité sur une vision tronquée de certains spectateurs relayant le déni symptomatique d'une non-séparation (ou la croyance fantasmatique dans une séparation hermétique absolue entre les deux ordres de l’amour et du pouvoir). Une vision tronquée reposant sur un déni fantasmatique certes subtilement voilée dans une esthétique de l'ambivalence toujours plus intériorisée à mesure que le cinéma de Michael Haneke s'embourgeoise, et en regard de laquelle l'amour ne serait jamais complètement pur de tout rapport de pouvoir. Si Amour est le titre du film, ses plans-séquence montreraient alors tout l'implicite dénié en termes de rapport de pouvoir et de domination que cacherait pareil sentiment. Tout le caché (comme fut titré un autre film de l’auteur).

L'amour au prisme de la « désublimation répressive »

On le sait, Michael Haneke est un cinéaste de la « désublimation » (pour reprendre la catégorie d'un philosophe héritier de l’École de Francfort, Herbert Marcuse, proposée notamment dans ses deux ouvrages Éros et civilisation en 1955 et L'Homme unidimensionnel en 1964). L'aplatissement formel obtenu en longs travellings filmés en steadicam dans les couloirs du grand appartement de Amour exprime autrement la perspective d'une « désublimation » selon laquelle, à l'époque de la domination administrée (pour reprendre le vocabulaire de Theodor W. Adorno, un philosophe de la même École de Francfort admiré du cinéaste), aurait été abolie toute forme de transcendance. Par exemple sous la forme freudienne de l'érotisation de l'environnement social par le sujet sublimant ainsi ses pulsions sexuelles, et ce au nom de l'affirmation de la satisfaction immédiate et donc non-médiatisée (non-érotisée) de ses besoins. C’était d'ailleurs tout le sujet, après Crash (1996) de David Cronenberg et avant Shame (2011) de Steve McQueen, de La Pianiste (2001) d'après le roman éponyme d'Elfriede Jelinek. Montrant une professeure de piano rigide (Isabelle Huppert dans son premier rôle chez Michael Haneke) et impuissante à sublimer ses pulsions sexuelles longtemps réprimées, le film analysait de manière clinique comment son héroïne s’adonnait dans les pauvres subterfuges offerts par les artifices technologiques et consuméristes de l'industrie et de l'imaginaire pornographiques, avant de s'abandonner et s’échouer dans une relation sadomasochiste sans avenir avec l’un de ses élèves (Benoît Magimel). On le voit encore dans Amour où, de manière éminemment symptomatique, l'interprétation d'une bagatelle de Ludwig von Beethoven par Alexandre Tharaud est interrompue dès son introduction selon une technique de la coupe qui fut autrefois bien plus accentuée (notamment par l’usage des plans noirs). On le remarque encore quand un plan présentant extraordinairement Anne (pourtant déjà à moitié paralysée à ce stade du récit) derrière son piano pendant que résonne en fond sonore une composition de Franz Schubert est ensuite accompagné de son contrechamp tout aussi symptomatique puisque l’on y voit Georges, perdu dans ses pensées, couper la musique issue en réalité de la chaîne stéréo. La musique n'adoucira pas les mœurs, ne sublimera rien. Fonction sociale dispensant des plaisirs esthétiques distingués pour des fractions sociales minoritaires (la bourgeoisie à fort capital culturel, à l'instar de celle dont sont issus le cinéaste et ses deux personnages), la musique classique (dite pompeusement savante occidentale) ne peut littéralement rien quand le corps défaille, quand le cerveau se détraque et la parole fait défaut. Si l'on identifie le geste cinématographique de Michael Haneke au concept marcusien de « désublimation », on est alors tout à fait autorisé à le caractériser comme répressif. Il y aurait en tous les cas répression possible de la tendance à dresser de manière abusivement univoque un éloge de Amour, un film censé montrer sans équivoque possible l'amour par-delà la maladie et l'amour, puisque s'y devine une perversité qui pèse définitivement sur des larmes par ailleurs fortement désirés. Que les larmes viennent, mais seulement comme traces symptomatiques de désirs contradictoires (l’amour vrai et la violence réelle du rapport de pouvoir).

L'ambivalence du film peut se dire aussi duplicité, comme l'amour ne se vivrait jamais complètement sauf, c'est-à-dire préservée de toute forme d'oppression. Il est alors bien compliqué de rapprocher ce film des principes philosophiques défendus par Alain Badiou selon qui la « procédure de vérité » propre à l'événement amoureux est affaire de vérité et d'éternité. Or, chez Michael Haneke, l'éternité ne possède aucune consistance, et les vérités ne seraient que pour autant qu'elles sont obscures. Ainsi, le philosophe peut affirmer : « Mais livrer son corps, se déshabiller, être nu(e) pour l'autre, accomplir les gestes immémoriaux, renoncer à toute pudeur, crier, toute cette entrée en scène du corps vaut preuve d'un abandon à l'amour » (in Éloge de l'amour [avec Nicolas Truong], éd. Flammarion-coll. « Café Voltaire », 2009, p. 37). On peut bien évidemment penser à tout ce qu'accomplit Georges en regard des besoins d'Anne, on peut bien sûr prendre en considération son obstination à la garder auprès de lui, contre l'avis contraire de sa fille (interprétée à nouveau par Isabelle Huppert) et de son conjoint (William Schimell, vu dans Copie conforme d'Abbas Kiarostami en 2010). Mais on ne peut pas non plus faire fi ou faire l'économie des diverses formes de violence qui s'abattent sur une femme qui souffre et auxquelles, à son corps défendant bien sûr, son compagnon ne peut se soustraire. Comme n’y échappe pas une femme qui vient voir sa mère malade pour lui parler de ses problèmes financiers et immobiliers. Comme n’y échappe pas davantage le jeune pianiste lui-même qui, magnifiquement dirigé alors qu’il n’est pas un acteur professionnel (il ressemble un peu à Laurent Lucas), exprime lors de sa visite un mélange subtile de contrition, de dégoût et de fascination devant le tort subi par son ancienne professeure de piano (peut-être aussi cruelle, imagine-t-on, que celle de La Pianiste). Parce que Georges subit une forme symbolique de violence quand il est par exemple insulté par une aide-soignante qu'il renvoie parce qu'elle brutalise sa conjointe. Parce que Georges relaie aussi cette violence (mais en la prolongeant dans le registre économique), quand il interrompt une relation contractuelle asymétrique à laquelle est assujettie l'aide-soignante, lui témoignant avec son argent d'un mépris de classe qu'elle ne peut pas ne pas comprendre comme tel (on pense ici à une séquence semblable dans Caché). Un rapport de classe que l’on retrouve avec le concierge et sa compagne régulièrement payés pour accomplir les tâches du quotidien (passer l’aspirateur, monter les courses), et qui, jamais refoulé, rappelle constamment aux spectateurs qu’il en irait bien autrement de cette histoire si elle était vécue par des individus issus de classes sociales moins favorisées, et donc moins autorisés à se payer de tels services. Parce que Georges prolonge enfin la violence de manière symptomatique car contradictoire, soutenant d'un côté le vœu d'Anne de ne pas retourner à l'hôpital après une première opération qui s'est très mal passée, tout en supportant de l'autre la violence objective d'un corps en train d'agoniser en regard de laquelle il y répond aussi par sa propre violence (l'alimentation forcée, la gifle donnée, l'étouffement imposée).

Le dedans (ou le champ) fracturé par le dehors (ou le hors-champ) : intrusion et extrusion

La tendance à la « désublimation » s'entretient dans Amour au travers de l'exposition de ce que le sociologue allemand Norbert Elias appelait la « déformalisation » (in La Solitude des mourants, éd. Agora-coll. « Pocket', 1988 [1982 pour l'édition originale], p. 41). Autrement dit du refus moderne des vieux rituels et des traditions passées couplé avec le refoulement des émotions. Ce qui résonne par ailleurs avec la « glaciation émotionnelle » défendue par Michael Haneke à l'époque de ses trois premiers longs-métrages : Le Septième continent en 1989, Benny's Video en 1992 et 71 fragments d'une chronologie du hasard en 1994. Peut-être alors que la particularité de la situation vécue par Georges et Anne consisterait ici à tourner le dos aux processus modernes de « déformalisation » de la mort, saisissant l'occasion qui leur est donnée pour expérimenter pour la première et unique fois la vérité de l'amour. Autre forme de l’ambivalence dans Amour. Autant il aura fallu plusieurs décennies d'amour pour les personnages afin qu'ils réussissent à inscrire la « procédure de vérité » (Alain Badiou) de leur amour dans le refus de l’externalisation institutionnelle de la pris en charge de la maladie et de la fin de vie (ce que Norbert Elias nomme donc « déformalisation »). Autant c'est l'intrusion fulgurante de la maladie qui aura exceptionnellement autorisé la précipitation d'un amour véritablement réalisé dans la « scène du Deux » (Alain Badiou) dont la vérité est celle de la différence (ici entre la mourante promise au trépas et le bien-portant qui souffre et culpabilise de devoir s’en sortir seul). « En ce sens, tout amour qui accepte l'épreuve, qui accepte la durée, qui accepte justement cette expérience du monde du point de la différence produit à sa manière une vérité nouvelle sur la différence » (Alain Badiou, opus cité, p. 39). La différence ouvrant sur le différend obscurcissant l'amour s'expérimente d'emblée sur le mode de la désynchronisation, entre la femme qui ignore son moment d'absence symptomatique résultant de son attaque cérébrale et son compagnon qui oublie de fermer le robinet de la cuisine pour aller s'habiller dans leur chambre afin de chercher de l'aide. La fermeture hors-champ du robinet informe alors d'un angoissant hiatus : c'est le début d'un faux-raccord, autrement dit du passage de la différence au différend (et ce passage exprime un obscurcissement de la vérité en amour) qui ne cessera jamais de se perpétuer, et qui peut aussi se comprendre d'une autre manière avec le couple intrusion-extrusion. L’expérience du point de vue de la différence ou du « Deux » telle qu’elle soutient en amour la « procédure de vérité » qui lui est propre se déclinera dans Amour sur le mode doublement disjonctif de l’intrusion (concernant le personnage féminin) et de l’extrusion (s’agissant du personnage masculin). On avait déjà constaté dans les films précédents de Michael Haneke une tendance à insister sur des phénomènes paranoïaques d’intrusion du dehors au sein de dedans pas vraiment préparés à affronter l’imprévisible et l’impensable. C’est le cadavre de la petite fille dans Benny’s Video dans l’appartement des parents du jeune Benny qui du coup s’échinent à vouloir effacer les traces de son crime. C’est, dans 71 fragments d’une chronologie du hasard et dans Code inconnu, la figure du migrant tel qu’il ne cesse jamais d’être expulsé et, malgré tout, de faire retour, de toujours revenir. Ce sont les deux anges exterminateurs adolescents de Funny Games (1997) qui dupliquent leur modus operandi dans le remake étasunien du film (en 2007). C’est, dans La Pianiste, la pornographie et le sadomasochisme tels qu’ils arrivent à s’insinuer à l’intérieur d’espaces bourgeois aux intérieurs confinés dans le moelleux de la grande culture musicale classique. C’est, dans Le Temps du loup (2003), la survenue imprévisible et incompréhensible de la catastrophe, d’un désastre social « hobbesien » qui serait apocalyptique (autrui devenant un loup pour soi-même) que pour autant qu’une révélation resterait encore à être délivrée au terme d’une attente toute messianique. Dans le même film, une courte mais inoubliable séquence de viol caractérise, du point de vue de sa spectatrice involontaire (à nouveau Isabelle Huppert), la violence d’une perception giflant le regard du témoin et l’obligeant au silence, à l’humiliation et à l’impuissance. C’est encore, dans Caché, la question du refoulement national (là où l’amnésie et l’amnistie se touchent et se confondent) des violences coloniales tel qu’il fait retour à notre époque post-coloniale dans la sphère privée et l’existence particulière d’une famille bourgeoise quelconque sous la forme symptomatique de cassettes vidéo (comme dans Lost Highway de David Lynch en 1996) montrant la façade extérieure de leur maison.

Le dedans fracturé par un impensable dehors : Amour multiplie ainsi les diverses occurrences exprimant la survenue imprévisible et menaçante d’un dehors impossible à endiguer, à contenir hors-champ. C’est d’abord le tout premier plan du film, un plan-séquence montrant les forces de police fracasser la porte d’un appartement afin d’en inspecter les pièces et finir par découvrir dans l’une d’entre elles le cadavre d’une femme recouvert de pétales. C’est ensuite le même appartement dont ses propriétaires (Anne et Georges – la plupart des couples se prénomment ainsi chez Michael Haneke) découvrent que des voleurs ont tenté d’en fracturer la porte d’entrée (on comprend alors – ou bien on veut croire – que le reste du film va s’employer à raconter et expliciter ce qui s’est passé et qu’expose le plan inaugural). C’est, sur le plan plus métaphorique tel qu’il est évidemment amorcé par ces deux plans-séquence, la question de l’agonie et de la fin de vie dont la hantise exprimée par Anne anticipera leur macabre visite sous la forme de l’attaque cérébrale dont elle sera victime. C’est bien sûr le cauchemar bergmanien (un plan-séquence par ailleurs admirable de maîtrise) qui saisit Georges montré en train de s’aventure sur le pas de sa porte afin de savoir qui a frappé, qui franchit le seuil de de chez lui pour découvrir l'ascenseur bloqué puis arpente un couloir labyrinthique pendant que les appels de sa compagne diminuent en intensité, jusqu’à découvrir une grande étendue d’eau par terre. Au moment d’y mettre les pieds, une main sans propriétaire, comme sortie fantastiquement du dos du protagoniste, attrape sa bouche et la serre – littéralement la boucle. Ce sont encore les deux plans-séquence où un pigeon s’aventure dans l’appartement, avec une première fois montrant Georges réussissant à le mettre dehors, et une seconde où Georges essaie moins de le faire sortir que de l’attraper avec une couverture. Toutes les fois, c’est donc une intrusion, c’est le dehors qui fracture et investit le dedans, c’est le hors-champ qui vient visiter et menacer le champ, c’est le cadre qui n’empêche jamais ce qu’il exclut de s’inclure dans ce qu’il contient. Cette survenue se vit d’ailleurs sur le plan psychosomatique comme une brisure qui déclenche souvent dans les corps témoins de ce qui arrive des écoulements physiologiques impossibles à contenir et réprimer : urine (Funny Games,La Pianiste, Amour), sang (Benny's Video, Funny Games, Caché), morve et crachat (Code inconnu), vomi (Le Septième continent, Le Temps du loup), bave (la plupart des films de Michael Haneke et Amour n’échappe pas à cette constante). L’intrusion des espaces privés et domestiques appelle une première forme minimale d’extrusion sous la forme d’écoulements de sécrétions. Par défaut, le motif de l’intrusion induit par contrecoup aussi celui de la claustration : l’appartement dont essaie de s’échapper (comme d'un labyrinthe, motif récurrent – exemplairement dans Le Château, par ailleurs une histoire d'intrusion impossible) Anne, tombée de sa chaise roulante avant d’avoir réussi à se jucher sur la fenêtre par laquelle passera deux fois le volatile mentionné, est également à considérer comme une prison. La structure narrative circulaire du film Amour, qui peut d’ailleurs rappeler celle de 71 fragments d’une chronologie de hasard, informerait également d’une autre forme d’emprisonnement : ce qui arrive est déjà arrivé, et c’est le pire qui surviendra comme il est déjà (« toujours-déjà » aurait dit Jacques Derrida) survenu. Pourtant, il s’agira moins pour Michael Haneke de justifier son refus du suspense (on sait d’emblée qu’Anne mourra) que de transférer l’attente du spectateur vers d’autres objets, moins attendus, plus obscurs. D’abord, Anne n’est pas morte de sa maladie, mais des mains de son compagnon. Ensuite, ce dernier a disparu, sans laisser de traces.

Ambivalence des images et ambiguïté du récit : la duplicité d'un film-Janus

Le dernier plan du film Amour montrant la fille du vieux couple venir dans l’appartement vide ne témoigne pas d’autre chose que d’une ellipse dans la chronologie des événements (sinon qu'il exprime la terrible ironie de la situation selon laquelle la fille hérite enfin du grand appartement susceptible de solutionner ses problèmes financiers). Entre la découverte du cadavre par la police dans le premier plan et ce dernier plan, manquent les images concernant la situation de Georges après la mort donnée à sa compagne. Pour reprendre la formulation d’Alain Badiou, l’expérience propre à l’amour de la différence s’est bien vécue ici sur un double mode distinguant le personnage masculin du personnage féminin. Car si, pour celle-là, le mode vécu est celui de l’intrusion, pour celui-ci, l’extrusion (qui ne relève plus seulement de la réponse physiologique et psychosomatique des corps violentés par des phénomènes d’intrusion imprévisibles) est alors le mode qui le différencie de sa compagne. Pour Georges, c’est le mouvement inverse éprouvé par Anne qui se produit : littéralement, il s’échappe. On pourrait dire, en nous inspirant du titre film que Robert Bresson a réalisé en 1956, qu’un condamné à mort s’est échappé. Non pas parce que Georges serait condamné à mort par la maladie, mais bien parce qu’il est condamné à vivre aux côtés de la « mort au travail » (pour employer la fameuse formule poétique de Jean Cocteau) qui ravage le corps et la conscience de sa compagne. Deux moments manifestent la question de l’extrusion, autrement dit la sortie du personnage du destin implacable que la mort au travail dans le corps de sa compagne institue. En premier lieu parce qu’il lui donne la mort, comme s’il s’agissait d’interrompre les processus physiologiques de la mort sous la forme de la maladie par la décision fulgurante et arbitraire de l’acte libre dans toute sa dimension éthique (rompant ainsi avec un consensus moral hérité de deux millénaires de christianisme). La mort donnée plutôt que l’agonie (différemment) subie (par la mourante et son gardien). C’est le premier moment de l’extrusion qui se prolongera dans la disparition de Georges. L’un des policiers découvrant lors du premier plan de Amour la situation ne demande-t-il pas à l’un de ses coéquipiers si c’est bien lui qui a ouvert la fenêtre ? La réponse négative donnée laisse longtemps imaginer la possibilité du suicide du personnage masculin sous la forme de l’actualisation de l’acte tenté par sa compagne : le saut de l’ange par la fenêtre. Mais on ne retrouvera aucune trace de ce dernier. Il s’est littéralement évanoui, comme disparu dans la coupe selon un principe formel hérité des grands cinéastes « abstraits-lyriques » (selon le terme de Gilles Deleuze) tels Carl Theodor Dreyer, Robert Bresson et aujourd'hui Jean-Claude Brisseau. On se souviendra ici que, dans une conversation consacrée à Gertrud (1964) de Carl Dreyer, Jean Narboni, Sylvie Pierre et Jacques Rivette se demandaient où avait bien pu passer l'héroïne ? Et la réponse qu'ils donnaient ensemble était qu'elle était passée « dans la collure » (in Cahiers du cinéma, n° 210, mars 1969). Sauf que, répétons-le, Amour repose essentiellement sur un régime esthétique qui est celui de l’ambiguïté du sens des actes accomplis et de l’ambivalence du sens général du récit.

Le grand héros abstrait-lyrique auquel Jean-Louis Trintignant prête sa bouleversante vieillesse était évidemment espéré par le cinéphile qui voulait croire que le nouveau film de Michael Haneke allait d’abord se présenter sous la forme d’une épreuve clinique et vériste voulant rivaliser avec les grands films sur l’agonie (Cris et chuchotements d’Ingmar Bergman en 1972, La Gueule ouverte de Maurice Pialat en 1974). Mais c’était pour conclure sur le sublime d’un amour émancipé de la morale et de la mort, en cela digne des meilleurs films de Carl Dreyer (Ordet en 1954 et donc Gertrud) et de Robert Bresson (on pense bien sûr au pigeon derrière la vitre à la fin de Procès de Jeanne d’Arc en 1961 manifestant que l’héroïne a quitté la région matérielle du monde pour accéder à la dimension de l’esprit). Sauf que ce beau personnage est en même temps aussi l’homme qui a tué sa femme dont l’agonie lui était insupportable et qui fuit ses responsabilités, refusant d’assumer devant la loi le passage à l'acte qui l’a jeté en dehors de celle-ci (ce refus d'assumer socialement l'inacceptable du point de vue légal se prolonge encore avec l'avant-dernière séquence du film montrant Georges mentalement happé par le déni fétichiste et s'imaginant sortir de chez lui avec sa compagne comme revenue d'entre les morts). On le répète, Amour est, à l’instar de son personnage masculin, un film-Janus, à deux têtes ou bifrons (à l'image du corps à moitié paralysé d'Anne), fondamentalement duplice parce que cette duplicité lui permet à la fois de ménager la chèvre (du consensus) et le chou (du dissensus), comme de tenir fermement aussi sur la puissance d’indécidable propre aux images cinématographiques. Bien sûr, si l’on décide de comparer le film de Michael Haneke avec Like Someone In Love d’Abbas Kiarostami (le dernier film du cinéaste iranien également présenté en compétition officielle du dernier Festival de Cannes), on comprend plus nettement le caractère stratégique, manipulateur et intéressé du premier film. En effet, si les deux films partagent un même désir de saisissement de l’imperceptible régissant certaines formes de violence symbolique et sociale spécialement vécues par les femmes (qui sont contraintes à la prostitution occasionnelle dans Like Someone In Love ou bien qui souffre dans leur corps malade d’être tributaire du pouvoir masculin), ils ne l’envisagent pas de la même manière. En effet, enlevez l’imperceptible au film d’Abbas Kiarostami, et il ne lui reste rien (c’est pourquoi les spectateurs et les critiques qui n’aiment pas le film parce qu’ils n’ont pas été sensibles à la question de la violence imperceptible le trouvent ennuyeux). En revanche, soustrayez Amour de la question de l’imperceptible, et il en restera toujours quelque chose : l’ode bouleversante à l’amour malgré la mort (de surcroît incarnée par deux acteurs largement estimés en regard de leur contribution à l'histoire du cinéma moderne).

La vérité documentaire des acteurs et ses possibles instrumentalisations fictionnelles

Un ultime point réitérant l’ambivalence du film de Michael Haneke concerne précisément ses deux acteurs principaux dont la présence a d’ailleurs fortement pesé sur l’attribution de la Palme d’or par un jury présidé par Nanni Moretti, emportant l'adhésion de celui qui n’avait pour sa part jamais cessé depuis Funny Games de dire publiquement à quel point il n’estimait guère l’homme qui avait justement réalisé ce film. Au-delà de l’idée d’une distribution conçue de façon publicitaire (c’est le sens profond du mot casting), Emmanuelle Riva et Jean-Louis Trintignant sont dans Amour magnifiques. La première dans un registre qui n’est pas loin dans l’esprit de rappeler certains films d’Alain Resnais (particulièrement ceux hantés par la dégénérescence du cerveau, des trous de mémoire de Hiroshima mon amour en 1959 dans lequel jouait l’actrice à des films comme Providence en 1977 et L’Amour à mort en 1984). Le second pour qui le film a été écrit et qui revient au cinéma (exception faite de Janis et John de Samuel Benchetriten 2002) près de quinze ans après Ceux qui m’aiment prendront le train (1998) de Patrice Chéreau (il avait quand même tenu la voix-off de la version française du Ruban blanc). Si les acteurs sont ici admirables, c’est aussi parce que le cinéaste les entraîne sur son terrain de prédilection : celui des corps malmenés. Les séquences dans lesquelles Georges aide Anne à passer de sa chaise roulante à son fauteuil ou son lit sont filmées dans une perspective durative et plastique très « art contemporain » et digne d’une chorégraphie à la Pina Bausch. Une perspective déjà expérimentée avec le couple brutalisé de Funny Games qui, lors d’un plan-séquence mémorable d’une durée d’une bobine entière, s’aidait à se redresser mutuellement malgré les nombreux coups reçus. Cette homologie justifierait-elle d’une autre façon le point de vue défendu par le critique des Cahiers du cinéma (n°683, octobre 2012),Jean-Philippe Tessé, à savoir que le film Amour serait la version « senior » de Funny Games ? C’est-à-dire une séquence de torture. Encore une fois, le film de Michael Haneke est fondamentalement ambivalent et duplice, jonglant avec maîtrise avec le consensus et le dissensus, en même temps qu’il n’ignore pas non plus que l’indécidable est le fond ou l’horizon de toute image (au sens fort et minoritaire du terme). Pour paraphraser une fameuse maxime de La Rochefoucauld : dans Amour, l’amour ni la mort ne se regardent fixement. Autrement dit, il y a non-coïncidence entre la prise en charge domestique de la mourante (à rebours de tout le processus historique d’externalisation et de « déformalisation » décrit par le sociologue Norbert Elias) suivie de la décision de l’euthanasie comme acte éthique soutenant ultimement la « procédure de vérité » de cet amour-là (ou bien comme accomplissement d’une longue histoire d’amour, ou bien comme précipitation d’un amour enfin accompli à l’occasion de la maladie) et le rapport de pouvoir secrètement jouissif réamorcé par un homme jusque-là symboliquement dominé par sa femme.

L’amour jamais pur du pouvoir, jamais sauf de l’ambiguïté de la possibilité du pouvoir : ce serait donc la vérité obscure du film Amour. De la même façon qu’un film peut autant bouleverser qu’il peut aussi réprimer sa propre capacité émotionnelle quand il montre, au-delà du filtre symbolique de la représentation, deux corps d’acteur réellement âgés et vieillis. L’une avec des varices et l’autre victime de diverses difficultés corporelles. Le second plan-séquence du pigeon au terme de laquelle Georges arrive enfin à attraper le volatile est autant soutenue par la métaphore d’un homme qui a raison de persévérer dans son être (ici son projet de garder à la maison sa compagne), que par la volonté de captation documentaire d’une performance exprimant (et même suscitant) la douleur d’un corps peut-être victime d'arthrose qui, agenouillé, arrive si difficilement à se redresser. Pareillement, l’autre plan-séquence des fleurs découpées touche parce qu’on y voit en même temps que le personnage travaillé à présenter le cadavre d’Anne de manière paradoxale, à la fois rituelle et asociale, un acteur qui souffre à ce point de problèmes de vue qu’il s’y reprend à plusieurs fois avant de réussir à bien user de sa paire de ciseaux. Cette vérité documentaire dit la vérité esthétique de Amour selon laquelle, si l’amour et la mort ne se regardent pas fixement (la non-coïncidence de l’acte d’amour absolu et de l’acte de mort particulier), ce n’est pas le cas de la pudeur et de l’obscénité, de l’émotion vraie et du calcul intéressé, de l’ambivalence et de la duplicité, toutes choses fondues dans le fond indécidable d’images au contenu dès lors impossible à discriminer. Cette impossibilité n’est au fond pas loin de rappeler celle éprouvée par l’ingénieur tentant en vain de pénétrer dans le fameux château qui donne son titre au roman inachevé (en 1926) de Franz Kafka adaptée pour la télévision par Michael Haneke en 1997. On y voyait d’ailleurs à l’œuvre le motif labyrinthique comme il s’exprime partout ailleurs dans son cinéma (ici lors de la séquence du cauchemar de Georges), et qui relaie autrement la question de l’ambivalence envisagée comme une désorientation, une perte littérale de sens et de direction. On imagine aisément que l’obscurcissement pervers de l’amour selon Michael Haneke (aujourd’hui célébré pour un film censé signifier magnifiquement le contraire), avec sa vision de la différence comme possible différend (le Deux désignerait alors autant le site du couple que l'arène d'une lutte à mort), ne siérait guère au philosophe platonicien cité plus haut et qui en a récemment dressé l’un des plus beaux éloges qui soient.

Mercredi 10 avril 2013

Des Nouvelles

du Front...

Des Nouvelles

du Front...

Écrire commentaire