Erased Spencer Filming, David Lynch, 1977

Eraserhead autoportrait II

L'effacement et son reste

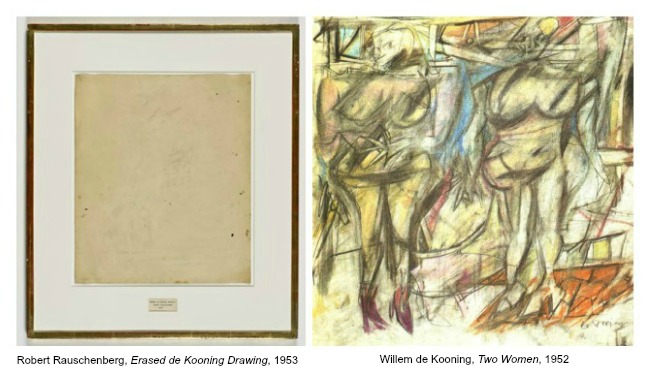

En 1953, Robert Rauschenberg adresse à Willem de Kooning une demande bien étrange consistant à ce que le second accepte de donner au premier un dessin (Two Women, 1952) qu'il effacerait ensuite afin de donner un tour particulier à la série de peintures (des monochromes blancs) qu'il a initiée à partir de l'été 1951. Par amitié, Jasper Johns a été invité à ajouter sur le cadre cette mention qui, depuis, est devenue le titre de l'œuvre, pour certains critiques caractéristique d'un art conceptuel et néo-dadaïste : Erased de Kooning Drawing, Robert Rauschenberg, 1953. D'un côté, un artiste ne procéderait qu'en s'appropriant l'œuvre d'un autre jusqu'à en nier l'intégrité afin de faire de cette négation même le principe d'une nouvelle légitimité ; de l'autre, l'œuvre détruite ne le serait pas complètement, ses restes en effet persévérant en manière d'un réel indépassable fondant la condition d'un geste redevable, même négativement, de ce qui le précède. Dans l'intervalle, l'œuvre actuelle se double d'une part virtuelle au principe d'une autorité soumise à des effets de trouble, de dissociation et de diplopie (la signature consacrant l'auteur nomme aussi l'artiste à qui il est redevable, étant elle-même l'œuvre d'un troisième larron).

L'« exappropriation » est, ainsi que l'aura montré Jacques Derrida, la règle d'une signature que l'on ne peut garder pour soi, le propre appelé à l'épreuve incontournable de l'impropre, le supplément se détachant toujours de celui qui en avait la garde pour lui survivre, immortel. La face de destructivité propre à la conscience de l'œuvre d'art entrée à l'âge de sa modernité ne vaudrait dès lors qu'à établir ici une part fantomatique d'indestructible. Un reste spectral avérant que, dans le registre de la création artistique, la destruction ne saurait jamais être totale, la création jamais totalement non redevable de ce qui la précède.

Cerveau gomme

Que raconte Eraserhead (1977) de David Lynch, sinon la tentative vouée à l'échec d'effacer les traces non plus de ce qui précède mais de ce qui vient après ? Sinon la pulsion contrariée d'un impossible effacement (erasure) ? Sinon l'impossibilité résultant autant d'un réel traumatique (la Chose à effacer qu'est le bébé pour le père incapable d'y voir l'enfant désiré) qu'elle fonde le réel d'un passage à l'acte (auto)destructeur (tuer le bébé engageant avec Hegel la mort de ses parents achève l'abolition psychotique du sujet impuissant à inscrire dans le tissu symbolique un bout de chair asexué et vagissant s'avérant son enfant) ? Le réel est ce qui ne saurait être absolument effacé (y compris dans la mortification du symbolique), le reste témoignant alors d'un réel survivant et persévérant obscènement à l'épreuve du destructible. Une restance pour rester encore avec Jacques Derrida. Le coup de ciseaux final donné à un bébé ramené à la condition délirante d'un phallus autonomisé manifeste que l'autorité phallique ne perçoit la castration symbolique qu'en raison d'un court-circuit psychotique, celui du réel sous la forme diabolique d'une automutilation effroyable (le meurtre signe alors pire que la fin d'un monde, mais l'embrasement de tout l'univers aboli dans un fondu au blanc). L'analogie onirique entre la matière grise d'une cervelle embrumée par une impensable paternité et la gomme coiffant le bout des crayons de papier converge symptomatiquement vers un poudroiement ne faisant rien d'autre que réitérer la pulvérulence cosmique originaire.

La réitération pulvérulente résulte elle-même du rêve d'un corps acéphale (c'est un motif lynchien récurrent : une tête saute comme un gland ou un bouchon, l'autorité phallique toujours grotesque de vouloir se réaliser dans l'effacement de tout écart symbolique entre soi-même et le mandat à tenir). Sauf que le fantasme est renversé en la hantise cauchemardesque d'une substitution fatale (la tête surmontée d'une imparable tignasse pour celui qui continûment se la prend en ne cessant de rouler des yeux est remplacée par celle d'un nouveau-né qui, au fond, n'est qu'une tête en prolongement couinant d'un corps informe, comme une poche enveloppée dans des bandelettes de momie).

L'analogie en ses vertiges enfonce enfin le clou d'une « matériologie » (François Dagognet) travaillée par une convertibilité tous azimuts (comme si la pauvreté en monde en guise d'ontologie essentielle des pièces de Samuel Beckett se voyait électrocutée par les plomberies fantaisistes d'un Jérôme Bosch). Ainsi, l'horreur de la condition biologique est mimétique de l'horreur de la sphère industrielle dès lors qu'en effet se confondent les processus de l'engendrement organique et de la reproduction inorganique. Le machinisme est ce qu'il faudrait alors à une conscience schizo pour s'émanciper des productions mécaniques et des reproductions organiques. Il suffit par exemple d'un épanchement localisé ici (un saignement de nez) pour qu'il en déclenche un autre ailleurs (une crise de nerf), entre suintement et viscosité, des corps humains aux matières végétales et terreuses en passant par les fils électriques, les conduits et les tuyauteries. Sans compter une portée de chiots couinant ici et là et un poulet chiant, tous animaux morts ou vivants exposant ce qui, pour le sujet psychotique, est forclos jusqu'à l'implosion. Poussières stellaires ou gommeuses, l'élan vital dispose ainsi d'une puissance de germination qui résiste et excède toutes les opérations de gommage et d'effacement, allant même jusqu'à emporter les filtres sonores (autre manière de tissu symbolique) autorisant de distinguer les rumeurs caverneuses du dedans et du dehors. Des peaux en trop ou excédées, une oreille dans un jardin, un peu de vomi par terre, un journal intime, des cassettes vidéo anonymes, un cadavre sur lequel bourgeonnent des rêves hollywoodiens exemplifieront dans l'œuvre cinématographique de David Lynch les restes coriaces d'un réel obscène qui s'obstine à n'être ni symbolisé ni oblitéré.

Ce qu'aura ainsi exposé Robert Rauschenberg (l'effacement impossible de l'original, le réel impossible du reste) est alors ce qui manquerait à être relevé et symbolisé par le héros lunaire de Eraserhead, lui qui vit la condition grise et pâteuse d'une pauvreté symbolique au point où la bouche qui s'ouvre ne fait sortir aucun Rosebud (soit, comme au début de Citizen Kane de Orson Welles en 1941, l'acte verbal autorisant de passer du chaos primordial de la germination vitale au « chaosmos » de la dissémination d'un sens immortel – d'une « restance » cryptique comme l'aurait dit Jacques Derrida). Au point où la bouche est un conduit par où sort le fœtus qui contracte une existence néantisée pour n'être plus que pure vie nue, miasmes physiologiques et tuyaux d'évacuation des déchets.

Poche de survie et oreille interne

L'angoisse élémentaire de Henry Spencer est celle du copiste désœuvré (il est imprimeur en congés indéterminés et son nom même fait entendre pencil, soit crayon en français). Celui-ci ne voit rien du monde sinon les signes organiques et inorganiques, tous convertibles sur le marché de la métaphore visqueuse et poisseuse, d'une machine fonctionnelle et impersonnelle, auto-générative, dont il ne serait alors que l'un des organes forcément substituables. Ne lui resterait en guise de signature personnelle qu'une petite poche de survie, celle d'un tout petit imaginaire machiné derrière un radiateur diffusant un brin de chaleur (« In Heaven Everything is Fine » y chante ainsi sa petite artiste de variétés qui, comme revenue du muet, écrase dans un mixte indécidable d'innocence et de perversité les fœtus tombant du plafond) et qu'il rejoint dans le court-circuit psychotique du passage à l'acte identifiant dans un Œdipe à l'envers la mort du fils avec celle du père.

Reste enfin pour David Lynch un premier long-métrage inaugural, directement branché sur son oreille interne et les angoisses profondes de celui qui alors était tout à la fois un enfant de la verte Americana exilé dans l'enfer industriel de Philadelphie, un apprenti plasticien qui serait mort s'il avait échoué à devenir ce qu'il est et un jeune père de famille qui n'arrivait pas à croire qu'il l'était vraiment. Ainsi, avec chaque naissance, il y aurait une pulsion de mort en réponse réactive à l'horreur nauséeuse du réel, mais qu'un imaginaire arriverait cependant à déplacer et sublimer (sur la scène archétypale de music-hall, à l'endroit même où le vrai ne consiste qu'à ce que tout soit seulement joué et simulé, pour de faux et pour au moins un autre que soi).

Henry Spencer aura ainsi été le double cauchemardesque de David Lynch, celui qu'il a craint de devenir un jour s'il n'avait pas tenu bon, tenu le bon bout pendant les cinq années de la réalisation de son premier long-métrage. Le double originaire et l'ombre placentaire (comme un dessin de Willem de Kooning l'a été pour un autre de Robert Rauschenberg) dont le cinéaste n'a pas cessé de savoir depuis qu'il n'en effacera jamais absolument les traces : Erased Spencer Filming, David Lynch, 1977.

mardi 7 mars 2017

Des Nouvelles

du Front...

Des Nouvelles

du Front...