L’aventure algérienne des « pieds-rouges »

Avec l’arrivée le 3 juillet 1962 à Alger du Gouvernement Provisoire de la République Algérienne (GPRA), l’Algérie proclame enfin son indépendance, après huit années d’une guerre ayant fait plusieurs centaines de milliers de victimes. La promesse du développement économique du pays s’inscrivait alors dans le paysage international d’un « tiers-monde » inauguré avec la conférence des pays non-alignés de Bandung en 1955. Les supporters français d’un socialisme à visage humain, les « pieds-rouges », y allèrent par milliers, désireux de mettre en chantier l’utopie réparatrice des torts coloniaux. Au risque que l’espoir tiers-mondiste ne s’étiole dans les calculs égoïstes de la realpolitik de l’État-FLN.

L’Algérie est en 1962 un pays majoritairement rural dont la paysannerie a été profondément déstructurée par les besoins de l’économie coloniale [1].

Bouleversé par plus d’un siècle d’oppression coloniale, le peuple algérien souffre d’une « dépaysannisation » et d’une « bidonvillisation » aux conséquences sociales dévastatrices : 40% d’une population comptant alors dix millions de personnes vit dans la misère, deux millions sont au chômage, et seulement 10% des enfants sont scolarisés. C’est que l’économie du pays a longtemps reposé sur l’exportation massive de produits agricoles à destination de la métropole coloniale. Sur le plan politique, de nombreuses divisions pèsent sur le nouveau destin national des Algériens et Algériennes angoissé-e-s par le spectre de la guerre civile.

Les tensions sont effectivement grandes entre les maquisards de l’intérieur, l’armée régulière de l’extérieur (ALN) dirigée par le colonel Boumédiène et la Fédération française du FLN. Elles sont même exacerbées avec la liquidation des supplétifs musulmans (les « harkis ») ralliés à la cause de la France et le départ massif des « pieds-noirs » (4 pieds-noirs sur 5 soit 700 000 personnes) lors de l’été 1962. Sans compter les rivalités sanglantes entre le FLN et le GPRA qui s’intensifient avec la révocation par le GPRA du chef de l’ALN devenue Armée Nationale Populaire (ALP) [2].

Entre l’assemblée constituante du 20 septembre 1962 et l’instauration d’un régime de parti unique le 8 septembre 1963 au bénéfice de la tendance incarnée par Ben Bella, l’interdiction du parti communiste algérien et le massacre des harkis affirment une volonté d’épuration et d’encadrement drastique et monolithique du pays. Malgré tout, le FLN jouit d’une légitimité populaire qui, gagnée sur le terrain militaire, fait aussi de l’armée un rouage essentiel de son pouvoir.

Comme elle ne relève pas d’un processus électoral démocratique, cette légitimité se déclinera alors sur le mode politique de la « révolution démocratique et populaire ». Redistribution gratuite des terres et création de coopératives sur adhésion libre, nationalisation du crédit et du commerce extérieur et industrialisation subordonnée au développement agricole sont en 1963 les objectifs d’un pouvoir alors influencé par le titisme. Le caractère socialiste, voire autogestionnaire, des mesures annoncées ne pouvait pas ne pas séduire bon nombre d’anticolonialistes français qui voulaient faire de l’Algérie libre le terrain expérimental d’un socialisme authentique, car distingué du « socialisme réellement existant » du bloc soviétique.

« Alger, c’était La Havane ! »

Qui sont « les amis de l’Algérie nouvelle » ? Qui sont les « pieds-rouges », ces « pieds-noirs à l’envers » dont l’histoire a quelque peu disparu avec le reflux du marxisme durant les années 1980, et que l’on confond souvent avec les fonctionnaires coopérants ? Ils et elles étaient quelques milliers, insoumis et chrétiens, communistes de tout acabit, « pablistes » [3] et libertaires entrés dans la clandestinité, qui travaillaient dans les usines marocaines d’armement du FLN ou portaient les valises en métropole dans le réseau de Francis Jeanson aux côtés d’Henri Curiel, qui avaient déserté l’armée française, fuyaient la police ou l’Organisation de l’Armée Secrète (OAS), et avaient émigré à Tunis au siège du GPRA. Ce sont aussi des universitaires comme l’ethnologue Jeanne Favret-Saada et la sociologue Catherine Lévy, des journalistes comme Henri Alleg, Maurice T. Maschino ou Arnaud Spire, des cinéastes comme Marceline Loridan-Ivens, Sarah Maldoror et René Vautier, des militants et militantes comme l'avocat Yves Mathieu, Eugénie Dubreuil de la Fédération anarchiste ou Jean Carbonare de la Cimade, ou encore le photographe Elie Kagan, célèbre pour ses photographies des massacres de la nuit noire du 17 octobre 1961 [4].

La malnutrition et la tuberculose frappent les habitants et les habitantes des campagnes qui manquent de personnels soignants, comme de personnel enseignant. Puisque les hôpitaux publics sont désertés par les médecins français ou plastiqués par l’OAS, ils sont privatisées, à l’instar des cliniques Verdun et Albert-de-Mun. A la clinique de l’Hermitage s’installent plusieurs officiantes et officiants, dont la psychiatre Anne Leduc, amie de Frantz Fanon, le médecin martiniquais qui avait combattu avec le FLN jusqu’à son décès en décembre 1961 [5].

Les rejoignent dans un babélisme joyeux des médecins originaires d’URSS, de Chine, d’Égypte et de Cuba dans le cadre d’accords de coopération. Le service œcuménique d’entraide caritative proposée par la Cimade, présente en Algérie dès 1957 sur le front des camps de regroupement de la population, propose des militants qui participent, aux côtés d’autres venant de l’UNEF, à la création de centres de formation médicale et d’« accoucheuses rurales ». Toutes et tous œuvrent donc à « faire la soudure », en évitant de tomber dans les crocs d’une armée française revancharde et encore présente sur le territoire (notamment dans le Sahara, puisque son retrait prévu par les accords d'Évian n’est que graduel).

Le désenchantement des pieds-rouges

A cette époque, Alger est l’une des plaques tournantes du tiers-mondisme, accueillant les militants et militantes d’Afrique et d’Amérique latine qui rêvent d’un nouveau socialisme théorisé dans les pages de la revue prochinoise Révolution africaine entre autres animée par le jeune avocat Jacques Vergès.

Pour autant, la voie consensuelle d’un nationalisme frotté de culture arabo-musulmane s’insinue toujours davantage dans les parages de l’utopie autogestionnaire. Et les « gaouris » travaillant dans ces organes de presse que sont El Moudjahid et Alger républicain ne sont pas vraiment autorisés à en critiquer les orientations et les réalisations. Ainsi du code de la nationalité, adopté en mars 1963 et intégré à la constitution de la nouvelle république approuvée par référendum en septembre. Son article 34, en prévoyant que « Le mot Algérien en matière de nationalité d’origine s’entend de toute personne dont au moins deux ascendants en ligne paternelle sont nés en Algérie et y jouissaient du statut musulman », exclut de fait les pieds-rouges qui travaillent pourtant d’arrache-pied à la reconstruction du pays.

Le sabotage en janvier 1963 du premier congrès de l’Union Générale des Travailleurs Algériens (UGTA), seul syndicat autorisé par le FLN depuis l’indépendance mais à condition pour lui d’en encadrer le déroulement et d’en caporaliser le fonctionnement, est un autre indice manifestant la volonté autoritaire du pouvoir en place. Quelques articles confidentiels de Jean-François Lyotard pour la revue Socialisme ou Barbarie ou du groupuscule trotskyste Driss [6] ont analysé avec une rare lucidité les contradictions d’un pouvoir gonflé d’une phraséologie socialisante, alors que sa brutalité entretient l’apolitisme d’une population qui craint la répression.

Malgré la belle manifestation de plusieurs milliers de femmes à l’appel de l’Union Nationale des Femmes Algériennes (UNFA) lors du 8 mars 1965 devenue depuis « journée officielle de la femme », le démantèlement du maquis d’inspiration guévariste de Dra-El-Mizan (Kabylie) en août 1963 précipite le début d’un désenchantement renforcé par le coup d’État de Boumédiène le 19 juin 1965. Ce putsch est symboliquement encadré, d’abord par l’exil en 1964 d’un fondateur historique du FLN, Mohamed Boudiaf, condamné à mort par Ben Bella pour avoir lancé le Parti de la Révolution Socialiste (PRS), puis par l’évasion de la prison d’El Harrach le 1er mai 1966 de Hocine Aït-Ahmed, un autre fondateur du FLN ayant également participé à la création du PRS.

Le cinéma comme résistance

« C’est l’État-armée sous Houari Boumediene qui tient véritablement le parti FLN, et non le parti unique qui tient l’État » affirme avec raison Benjamin Stora [7]. Et c’est l’État-armée qui durcit à la fois sa politique de subordination de la société structurée en communes, wilayas et entreprises, sa volonté de chasser les « benbellistes » (les partisans de Ben Bella emprisonné jusqu’en 1979 et libéré en 1980), et son désir de « pacification » d’une Kabylie où le Front des Forces Socialistes (FFS) combat notamment le nationalisme arabo-musulman prôné par le pouvoir.

Quel terrain peut-il alors rester à des pieds-rouges qui suscitent toujours plus la méfiance d’un État qui substitue progressivement au rêve autogestionnaire la réalité brutale d’un centralisme bureaucratique ? Réalité qui peut prendre la forme, du point de vue de la police algérienne formée par la police française, de la torture destinée à tout ce qui peut ressembler de loin ou de près à une opposition, comme l’Organisation de Résistance populaire (ORP) créée à Alger par des membres du FLN en lutte contre le « fascisme » du « gang du 19 juin ».

Le cinéma représente alors un domaine d’invention et de liberté où tout reste encore à faire. 1962 est l’année du tournage du premier film de fiction algérien (Une si jeune paix de Jacques Charby), et du montage du premier film documentaire (Algérie, année zéro de Marceline Loridan, Jean-Pierre Sergent et Jean-Pierre Mirouze). En 1964, la Cinémathèque d’Alger avec Jean-Michel Arnold accueille une faune bigarrée, pendant que les « ciné-pop » de René Vautier (qui a été torturé dans une prison tunisienne du FLN en 1958) sillonnent les zones rurales et reculées sur le modèle des ciné-bus de l’époque coloniale. En 1966, le Lion d’or au Festival de Venise attribué à La Bataille d’Alger de Gillo Pontecorvo est interdit en France. La même année, Michel Favart, chargé de cours à l’institut du cinéma algérien, dirige la seule promotion d’étudiants et d’étudiantes d’où est sortit le réalisateur Merzak Allouache.

Au mois de juillet 1969, comme une sorte d’apothéose filmée par William Klein, le Festival Panafricain d’Alger (ou Panaf) accueille, au son déstructuré du saxophone free d’Archie Shepp, 4.000 artistes qui dynamisent la capitale, dont une délégation des Black Panthers incluant Eldridge Cleaver, et arrivés sur place via La Havane. Mais Alger n’est à ce moment-là plus considérée comme La Havane de l’Afrique. La fête tiers-mondiste est terminée, malgré la nationalisation des hydrocarbures en 1971 qui a fait dire à certains que Boumédiène avait réussi là où Mohammad Mossadegh avait échoué en Iran vingt ans plus tôt.

Malgré une décennie marquée par une euphorie militante et créatrice de mélanges arrachés au dogmatisme d’un État-FLN, ce dernier ne sait vraiment plus que faire de ces « socialistes en peau de lapin ». Et il va bientôt leur préférer l’apolitisme des coopérants missionnés par l’État français. Les premiers départs sont actés à partir de l’été 1965, et le retour difficile de bon nombre de pieds-rouges (l’État français veut juger certains insoumis) s’effectue dans l’absence d’un bilan collectif des expériences menées.

Comme un triste prélude, malgré Mai 68, à la fin du feu d’artifice tiers-mondiste et au reflux de l’idée communiste. Leur héritage, redécouvert durant les années 2000, est un moment privilégié pour faire de l’histoire des vaincus une contre-histoire du possible et de l’utopie à opposer au récit réactionnaire des vainqueurs, en France comme en Algérie.

Notes :

[1] Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad, Le Déracinement. La crise de l’agriculture traditionnelle en Algérie, Éditions de minuit, 1964.

[2] Ce chapitre doit beaucoup à l’ouvrage de Benjamin Stora, Histoire de l’Algérie depuis l’indépendance. tome 1 : 1962-1988, éd. La Découverte/Repères, 2004.

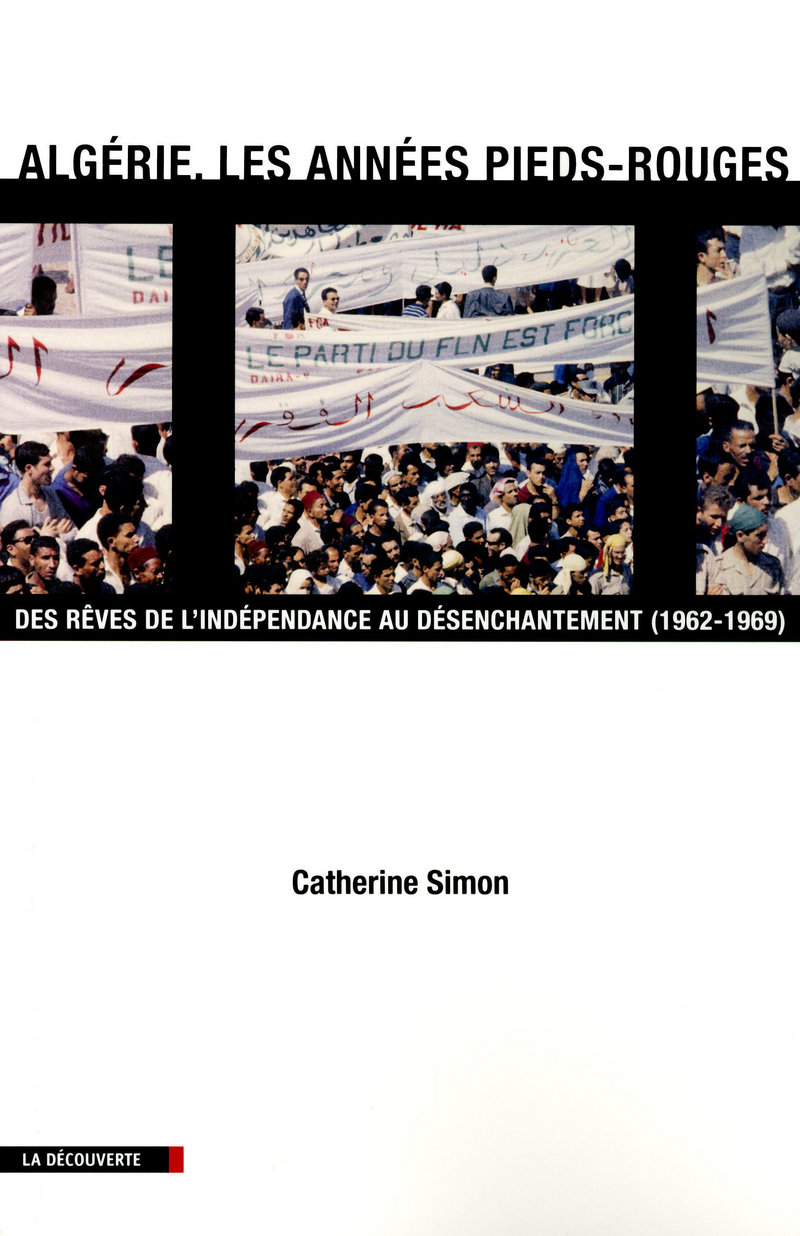

[3] Toutes les citations de cette partie sont extraites d’entretiens menés avec plus de 70 personnes ayant vécu les événements, et collectées dans l’ouvrage de Catherine Simon, Algérie, les années pieds-rouges. Des rêves de l’indépendance au désenchantement (1962-1969), éd. La Découverte/Cahiers libres, 2009.

[4] Voir « Octobre 1961 : l’État français noie la protestation populaire dans le sang », Alternative libertaire d’octobre 2011.

[5] Elle est l’auteure de deux beaux textes autobiographiques publiés par les éditions Bouchene : Les Raisins rouges d’Algérie (sous le pseudonyme d’Anna Berbera) en 2000 et Le Chant du lendemain. Alger 1962-1969, en 2004.

[6] Voir Sylvain Patthieu, Les Camarades des frères, trotskystes et libertaires dans la guerre d’Algérie, Syllepse, 2002.

[7] Le constat avait en son temps déjà été dressé par Daniel Guérin : « Un État dans l’État : l’armée », Combat n°25 janvier 1964, et L’Algérie caporalisée ?, Présence africaine, 1965.

Des Nouvelles

du Front...

Des Nouvelles

du Front...

Écrire commentaire