Crise alimentaire : les raisons de la déraison économique (II)

2/ La question agricole dans la mondialisation :

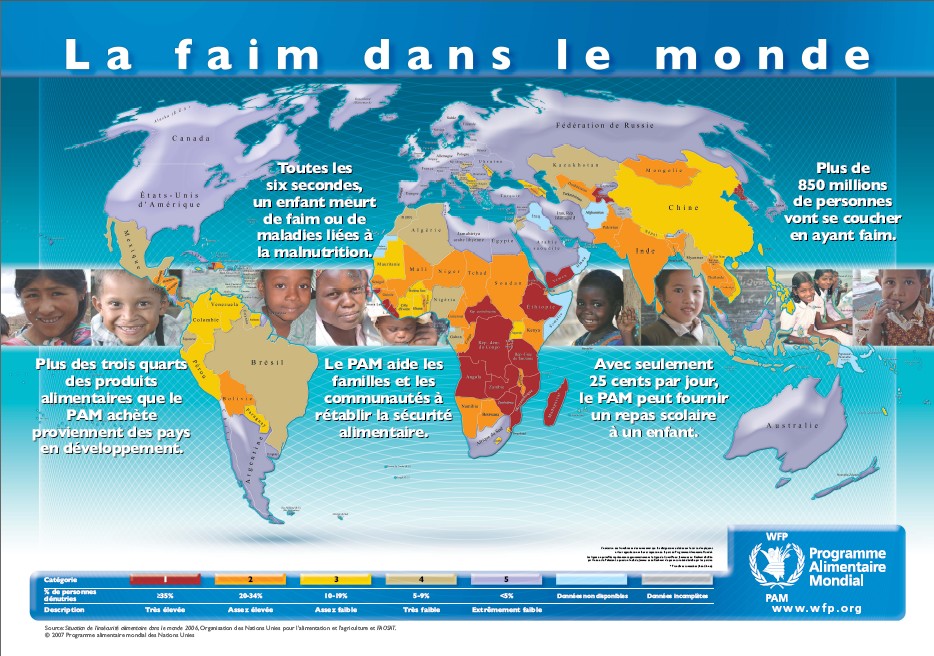

Dans les sociétés faiblement industrialisées du Sud qui comptent deux milliards d’individus (soit un tiers de la population mondiale), l’agriculture occupe et fait vivre la moitié de la population, voire davantage. Or, dans ces pays, élever la productivité des uns ne peut se faire qu’au détriment de l’emploi des autres. Qui ne travaille pas, ne mange pas, parce que les faims chroniques sont dues à la privation de travail, et non à la paresse des indigènes des pays du Sud que suppose tout discours raciste. Là-bas, pour que tout le monde mange, il faut que tout le monde ait un travail, même si c’est au détriment de la productivité globale. C’est en Asie que se trouve plus de la moitié de la population touchée par la faim (peut-être deux milliards de sous-alimentés), bien qu’elle ne représente que 16 % de la population totale de ce continent. C’est en Afrique subsaharienne que l’incidence relative à la sous-alimentation est la plus élevée, affectant un tiers de la population (ce chiffre aurait doublé depuis 40 ans). En Europe, 40 millions de personnes souffrent aujourd’hui de la faim, 30 millions à l’Ouest et 10 millions à l’Est. Ce n’est donc pas un problème local, mais un problème mondial.

a) La faim : un fait social total

La croissance annuelle de la production agricole est constamment supérieure à 2 % (mais le modèle occidental productiviste commence à montrer ses limites : 17 % des terres arables ont été détériorés ces cinquante dernières années), dépassant celle de la population mondiale qui est de l’ordre de 1.5 % et qui semble se ralentir. Les 3 milliards d’humains à venir dans le prochain demi-siècle seront répartis en 2,6 milliards pour les pays du Sud, et 400 millions pour les pays industrialisés. Il faut comprendre que les forts taux de natalité qui affectent les pays pauvres sont pour partie déterminés par le fait qu’un enfant qui naît ne se réduit pas seulement à une bouche à nourrir mais recèle aussi la promesse de devenir un producteur dont les ressources permettront à sa famille de (sur)vivre. Avoir un enfant pour les populations les plus pauvres est un investissement pour l’avenir, une forme de sécurité sociale subordonnée aux exigences de l’ordre familial : d’où la relative faiblesse des campagnes de contraception à destination de ces populations démunies de tout minimum vital. Comme le sait tout bon démographe (Emmanuel Todd par exemple), c’est l’enrichissement global d’un pays qui exerce une pression positive sur son taux de natalité appelé mécaniquement à baisser.

D’abord il faut rationnellement révoquer les lieux communs qui veulent expliquer la faim tantôt par la rigueur des climats (mais le désert du Néguev avec son agriculture prospère, tandis que les sols et climats du Rwanda et du Burundi, pauvres en production agricole, sont pourtant favorables à l’agriculture), tantôt par l’indolence ou la faiblesse en terme de scolarisation des populations du Sud (les enfants du Cameroun sont presque tous scolarisés quand bien peu le sont au Burundi, or les résultats sont les mêmes – quant aux paysans français du 18ème siècle, les accuserait-on de paresse ?), tantôt enfin par cette idée que la croissance de la population excède celle de la production agricole (ce qui, comme on vient de le voir, est faux). Il faut dire aussi que les gros investissements requis par le modèle productiviste occidental exporté en Inde, aux Philippines, au Mexique et en Thaïlande sous le nom de « révolution verte » ne sont pas suffisants. Il ne suffit pas en effet d’augmenter la production, encore faut-il donner les moyens à ceux qui ont faim d’acquérir, voire de produire leur nourriture. Les gros investissements induits par les « révolutions vertes » ne sont accessibles qu’à ceux qui peuvent se les payer, soit les paysans fortunés qui ainsi s’enrichissent davantage en même temps qu’ils provoquent la baisse des prix de vente des denrées agricoles devenues plus abondantes. Ce qui, de fait, appauvrit encore plus les paysans pauvres au point où souvent ils sont contraints à vendre leurs terres. Les pays d’Asie, exportateurs nets de céréales, contiennent des poches de misère rurale qui s’acc01/01roissent. Au Brésil, l’alcool tiré de la canne à sucre produite par les travailleurs du Nordeste ne leur a pas permis de devenir riches, loin de là.

La répartition foncière, globalement inégalitaire, représente un manque à gagner à l’échelle de collectivité, car les petites exploitations produisent généralement davantage à l’hectare que les grandes, tout en étant plus économes en intrants. Le privilège accordé aux cultures de rente (café, coton, cacao, thé…) sur les cultures vivrières explique aussi la misère, par exemple des paysannes du Sud-Cameroun contraintes à travailler toujours plus loin dans la forêt, les terres proches des villages ayant été colonisées par les plantations de cacao. Pire, nous trouvons des cas de surproduction relative, au Zaïre et en Côte-d’Ivoire pour les producteurs de riz, au Cameroun pour les producteurs de bananes plantains. Le problème est alors de créer non seulement de l’emploi en dehors du secteur agricole, mais un nombre suffisant d’emplois pour absorber l’excédent de main-d’œuvre résultant de la croissance démographique, et en délester l’agriculture. Dans des régions comme l’Afrique centrale, la faible création d’emplois industriels et commerciaux a un impact négatif sur l’agriculture, guère encouragée à augmenter sa production devant une demande trop étroite. Et si l’importante expansion urbaine a un effet sur la demande alimentaire, celle-ci ne sollicite guère la production vivrière locale, écrasée par la concurrence exercée par les agricultures des pays du Nord, productivistes et subventionnées.

b) La principale raison de la faim : l'expropriation des paysans

Les problèmes alimentaires souffrent de trois types de dépossession dont sont victimes les paysanneries les plus pauvres. Première dépossession, celle des terres. Au Brésil, 1,6 % de grands exploitants occupent 53,2 % des terres tandis que 30,4 % des paysans doivent se contenter de 1,5 % de la terre agricole (un habitant sur trois, soit 70 millions de personnes, est sous-alimenté au Brésil). En Inde, c’est le gouvernement central lui-même qui a décrété en 2002 que les paysans devaient être considérés en situation d’empiétement illégal dans les régions forestières et par conséquent susceptibles d’expulsion. Près de 20 millions de familles sont concernées. Ce sont 46 % des paysans indiens qui sont réduits à travailler pour d’autres tandis que se poursuit la concentration agraire. Deuxième dépossession, celle du travail opérée par la mécanisation requise par l’agriculture industrielle. Dans le sud-est de l’Inde, l’introduction à partir de 1970 de 700.000 tracteurs s’est soldée par la suppression, sans aucune contrepartie, de 60 % de l’emploi agricole. La dernière dépossession est celle du marché concurrentiel appelant à la baisse des prix qui pèsent sur les productions agricoles locales des pays d’Asie et d’Afrique. Cette triple dépossession crée de la misère non seulement dans les campagnes, mais également aux abords des villes où elle fait végéter les anciens paysans dans les bidonvilles, faute d’une industrialisation susceptible d’éponger une croissance démographique beaucoup plus forte que celle de l’occident pendant sa révolution industrielle. Voilà les facteurs qui expliquent le milliard d’humains sous-alimentés quand, à l’autre bout du spectre, ce sont 1 million d’enfants obèses en France, et un demi-milliard d’humains suralimentés.

Nous découvrons ainsi le caractère structurellement extensif de l’économie industrielle qui ne peut vivre sans se déployer constamment vers de nouveaux marchés et débouchés d’abord extérieurs puis intérieurs. C’est ce qui a déterminé, parallèlement aux processus d’industrialisation des économies occidentales pendant le XIXème siècle, la dynamique colonialiste, comme un siècle plus tard le développement du marché intérieur identifié à la consommation de masse. C’est notamment le développement de toute une économie de services qui aura progressivement permis à l’occident d’éponger l’excédent de populations exclues à la suite de l’industrialisation agricole. Et c’est ce développement qui fait défaut dans les pays du Sud. Ces derniers, payant les investissements en matériels avec les devises acquises en exportant suffisamment sur les marchés extérieurs dans lesquels règnent la concurrence internationale et la baisse des prix qui en résulte, se retrouve dans des situations d’endettement qui grèvent toute possibilité de progrès social pour tous. Aujourd’hui, 20 millions de paysans travaillent avec un tracteur, 300 millions utilisent la traction animale, et 1 milliard n’ont que leurs bras pour travailler. Et le produit de leur travail débouche très souvent sur l’autoconsommation, meilleure moyen pour prévenir le problème de la faim : 95 % du riz sont produits pour être consommés sur place ou écoulés sur les marchés locaux.

L’exacerbation des conflits actuels provient de l’extraordinaire disparité des modes de production agricole dans le monde et des niveaux de productivité (qui dépendent du degré de pénétration du capitalisme dans l’agriculture), mais elle s’explique aussi par des soutiens très inégaux apportés par les Etats à leur agriculture nationale. Parmi les pays pratiquant une politique de soutien massif et un protectionnisme élevé, un premier groupe se distingue, constitué par les Etats-Unis (EU), l’Union Européenne (UE), la Suisse et le Japon. 300 milliards de dollars de subventions annuelles sont accordés par ces Etats membres de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) à leurs agriculteurs. La plupart des revenus de ces derniers proviennent donc des subventions (40 % dans l’UE, 30 % en moyenne dans les pays de l’OCDE). Plus de 40 % du budget européen est consacré à l’agriculture dans le cadre de la Politique Agricole Commune (PAC) depuis 1957, et environ 80 % des aides européennes adressées aux agriculteurs français sont versées à 20 % d’entre eux. C’est un véritable soutien aux prix qui favorise ainsi la course au rendement productiviste et l’intensivité d’une agriculture nuisible en termes écologiques. Ce protectionnisme est aujourd’hui une véritable arme de destruction massive des agricultures traditionnelles du tiers-monde puisqu’il limite l’accès de leurs produits aux marchés du Nord, tandis que les subventions massives à l’exportation concurrencent de façon déloyale les productions locales du Sud.

Un deuxième groupe dit de « Cairns » rassemble 17 pays exportateurs de produits agricoles très compétitifs (Afrique du sud, Argentine, Australie, Brésil, Canada, Indonésie, Malaisie, etc.) qui bataillent auprès de l’OMC afin d’accélérer la libéralisation des échanges agricoles. Si ces pays s’opposent à la politique européenne et étasunienne des subventions qui fausse la concurrence, ils ne peuvent pas représenter les intérêts des pays les plus pauvres du Sud puisque leur politique agricole les place dans le cercle productiviste des pays pouvant s’imposer au niveau mondial. Les rapports de force se sont compliqués avec l’apparition lors de la conférence de l’OMC à Cancun en 2003 d’un groupe appelé G20 et réunissant de façon hétéroclite des pays émergents emmenés sous la houlette de la Chine, de l’Inde et du Brésil. Les alliances entre ces pays s’effectuent facilement lorsqu’il s’agit de s’opposer aux subventions agricoles étasuniennes mais se défont tout aussi sec lorsqu’il est question des avantages que l’UE consent aux pays de la zone Afrique/Caraïbes/Pacifique (ACP) qui d’ailleurs sont dans le collimateur de l’OMC, cette dernière refusant à l’Europe une préférence pour les bananes en provenance de ces pays par exemple.

Un dernier groupe, dit G33, se compose de 42 pays agricoles les moins compétitifs et réclame un traitement spécial pour certains de ses produits. Ils s’opposent à la libéralisation du commerce agricole et demandent que la production nationale soit prioritairement destinée à la satisfaction des besoins alimentaires des populations. L’Afrique a par exemple augmenté de moitié ses exportations agroalimentaires de 1995 à 2003 (passant de 4 à 6 milliards de dollars), mais son déficit d’échanges de produits alimentaires a augmenté proportionnellement davantage encore (passant de 2,9 à 4,3 milliards de dollars).

Les EU et l’UE ont intérêt au libre-échange : leur agriculture ne représente que 2 % environ de leur produit intérieur brut (PIB) contre 75 % pour les services. Leur ambition est l’abolition des entraves au commerce des services après celui des produits industriels, quitte à accepter de fortes importations agricoles. Pour faire admettre cette orientation économique à leurs agriculteurs, l’UE et les EU leur assurent une manne de subventions (c’est la PAC pour l’UE) afin de casser toute concurrence avec des pays soumis aux thérapies de choc initiées par le FMI et empêchés de faire de même pour protéger leur agriculture nationale bien plus importante en termes de PIB. C’est dans ces rapports de force que les luttes des paysans pour accéder à la terre et sauvegarder leur autonomie face aux géants de l’agro-industrie (grands pourvoyeurs de produits chimiques et de semences génétiquement modifiées) prennent tout leur sens. Les revendications exprimées par la Confédération Paysanne en France et Via Campesina dans le monde (réseau syndical agricole international auquel appartient la Confédération Paysanne) appellent à une nouvelle régulation économique avec des aides destinées à favoriser le maintien de l’agriculture paysanne, ainsi qu’une production écologiquement viable et relocalisée pour répondre au besoin des populations. Cela passe par un abandon de la PAC en Europe et de la politique menée par les EU avec l’adoption d’une politique de rémunération du travail des agriculteurs déconnectée des prix et donc de la quantité produite.

c) Monocultures d'exportation et agrobusiness

versus polycultures vivrières et agriculture biologique

La monoculture intensive est l’agriculture la moins productive du point de vue de la biomasse produite par hectare de terre fertile, la plus vulnérable (d’où le recours à des tonnes de pesticide), et la moins durable d’un point de vue écologique (d’où le recours aux engrais). Mais cette monoculture mécanisée est aussi la plus productive du point de vue financier (du moins quand les prix de l’énergie sont bas, sinon c’est la catastrophe). La polyculture et les petites exploitations retrouvent de fait une légitimité cruciale aujourd’hui où le modèle productiviste est insoutenable écologiquement. L’enjeu de l’agriculture biologique ne se résume donc pas seulement à la question de la qualité des aliments. Elle permet de préserver la biodiversité contre la standardisation industrielle qui la détruit et la confisque au profit des conglomérats financiers en fragilisant les écosystèmes. Entre 50 et 80 % de la biomasse des sols français a disparu (les plantes ne poussent plus qu’avec de l’engrais) : la fertilité a donc régressé et certaines zones sont en voie de désertification. La mécanisation a chassé les populations au chômage vers les villes jusqu’à les engorger en vidant les campagnes, en déstructurant les services publics de proximité et en engendrant une dépendance croissante envers l’automobile.

Quant à l’aide alimentaire octroyée par les pays du Nord, les quelques 10 à 17 millions de tonnes ne sauraient guère assurer que la ration annuelle minimum d’une cinquantaine de millions de personnes sous-alimentées, soit 5 % de l’ensemble des malnutris. Il faut aussi savoir que cette aide n’est pas donnée mais vendue par les gouvernements bénéficiaires. Ceux qui en profitent sont ceux qui peuvent se la payer, quand elle n’est pas détournée dans des situations de conflit par l’un ou l’autre des belligérants. De plus, cette aide concurrence les productions locales car elles sont vendues à bas prix. Enfin, elles modifient les comportements alimentaires, favorisant la consommation de pain par exemple, et ainsi ouvrant la voie aux importations.

L’agriculture biologique permet enfin de défendre l’indépendance des petits paysans contre le monopole exercé par les grands firmes semencières (type Monsanto) dont la rentabilité dépend davantage de leur capacité à protéger leurs intérêts (notamment en brevetant leurs semences génétiquement modifiées qui exigent un modèle d’herbicide particulier et deviennent stériles après chaque récolte) que de l’utilité sociale et culturelle du travail paysan.

A suivre : 3/ La souveraineté alimentaire est-elle possible ?

31 décembre 2010

Des Nouvelles

du Front...

Des Nouvelles

du Front...

Écrire commentaire