Lav Diaz, le volcan philippin

(première partie)

Il en faudrait – mais quoi ? De la durée déjà, en ce qu'elle autoriserait tout à la fois de ralentir la marche des récits en y creusant un relâchement décisif dans l'impératif des enchaînements narratifs. Avec la distension dès lors combinée avec l'étirement de la matière sensible des plans, ceux-ci seraient d'autant plus riches qu'ils seraient ouverts sur une profondeur de champ telle qu'elle accueillerait virtuellement toute l'histoire tourmentée du pays (les Philippines) ainsi que sa géographie qui, parcellaire et archipélique, n'en serait pas moins tourmentée elle aussi. D'un côté, la durée (des plans, mais encore des films, mais de certains tournages ayant présidé à leur réalisation) instruit la nécessité d'un ralentissement haussé au carré : la nécessité est esthétique en ce qu'elle manifeste un dur désir d'enregistrement du réel aussi fort que la fiction qui forcément s'y moule et la nécessité est politique quand elle se comprend en forme de résistance persévérant face aux obligations spectaculaires et marchandes imposant une accélération du temps et un concassage des rythmes assujettis aux cycles de la reproduction élargie mondialement du capital. De l'autre, la profondeur de champ pousse le présent de la narration à éprouver sensiblement les agencements hétérogènes de réalités lointaines qui, dans l'espace comme dans le temps, sont constitutives du plan d'immanence architectonique en vertu duquel un récit pourra authentiquement consister – ce terreau grâce auquel la fiction pourra pousser et s'épanouir parce qu'elle aura été (notamment à l'aide des plans moulés dans la durée) cultivée. Dès lors que la profondeur de champ s'entend comme profondeur d'espace comme de temps, et dès lors encore que la durée s'impose en un même élan comme un étirement anamorphique au principe du saisissement du caractère processuel du récit aux intervalles ouverts au dépôt stratifié d'un réel alluvionné, la question ne se pose donc plus d'une subordination instrumentale du réel comme caution authentifiant la véridicité d'un récit désireux alors d'y trouver matière à une amplification allégorique. C'est que le documentaire et la fiction sont configurés ici pour être désormais apparentés en des pôles contraires et réciproquement nécessaires qui, ensemble, déterminent avec la création d'un champ magnétique particulier l'échange corrélatif et incessant des valeurs qui leur sont respectivement associées. C'est que, pour le philippin Lavrente Indico « Lav » Diaz, le documentaire s'expose comme fiction du réel qui ne cesse de (se) raconter de drôles d'histoires tandis que, en reflet, la fiction se saisit à force de ralentissement et d'étirement à partir de développements constamment documentés, documentaire et fiction dès lors poussés vers une convergence tendancielle en raison de la durée et de la profondeur de champ combinées. A l'horizon des films tous écrits et filmés, produits et montés par Lav Diaz, se lève puis se couche pour se lever encore un pays engorgé d'histoires et de figures, chargé de formes humaines comme de matières non-humaines qui envahit le cinéma comme un torrent de boue impossible à endiguer, charriant quelques singulières beautés qui, arrachées au limon, sont au principe de la consistance esthétique et politique de Philippines autrement vouées à une quasi-inexistence cinématographique depuis la défection de Raya Martin et les errements de Brillante Mendoza. Ainsi, les 5 heures 15 de West Side Kid (2001) explore jusqu'aux États-Unis les effets de la diaspora philippine par le biais d'une narration ouverte en forme d'enquête aussi bien documentaire que relevant du genre policier. Ainsi, les 10 heures 43 de Evolution of a Filipino Family (2004) décrit, pendant les douze années que dura un tournage commencé en 16 mm. et achevé en mini-DV, les conséquences concrètes de la dictature militaire exercée pendant quinze ans par Ferdinand Marcos sur une famille de paysans en étendant la description fictionnelle via différentes sources documentaires entrecroisées (feuilletons radiophoniques d'époque, archives appartenant au grand maître du cinéma philippin Lino Brocka). Avec les 9 heures de Heremias, Book One : The Legend of the Lizard Princess (2006), les références à l'Ancien Testament s'ajustent avec la mémoire oublieuse des exactions japonaises commises pendant la Seconde Guerre mondiale afin de prévenir des prémisses prophétiques de la catastrophe (pas seulement) naturelle qui vient.

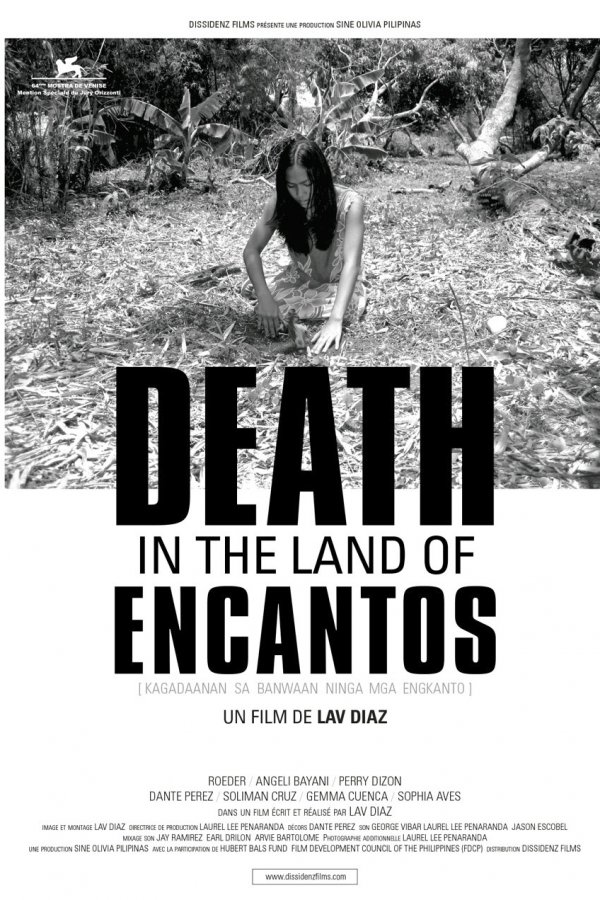

Avec les 9 heures de Death in the Land of Encantos (2006), la catastrophe sera entretemps venue, le typhon Durian ayant ravagé le pays (en particulier Padang sur l'île de Sumatra) pour ne laisser après son passage que décombres et ravages au milieu desquels rescapés réels et personnages de fiction, tous toisés de haut par le souverain des lieux qu'est le volcan Mayon, se croisent ou non dans l'interrogation d'un effondrement tout à la fois matériel et moral dont les racines appartiennent autant au désastre politique identifié au nom de Marcos. Avec les 7 heures 30 de Melancholia (2008), la mémoire des résistances clandestines à l'époque de la dictature se double d'une opération d'amnésie compliquée, l'oubli engageant autant une stratégie de reconduction et perpétuation de la résistance politique que le désaveu d'une histoire si proche pourtant mais dont même ses protagonistes veulent en oublier l'existence. Avec les 6 heures de Century of Birthing (2011), la réflexion cinématographique se poursuit dans les arcanes labyrinthiques de la mise en abyme (le projet inachevé de l'auteur, Woman of the Wind, servant ici de trame à un autoportrait déguisé) incluant également l'enquête d'un photographe concernant le gourou charismatique d'une secte millénariste. Avec les 6 heures de Florentina Hubaldo, CTE (2012), la maladie mentale autorise autant un père à prostituer sa fille comme dans un roman naturaliste que la jeune victime à délirer et mythifier sa propre histoire côtoyant ainsi la quête également mythique d'un trésor caché dans une maison abandonnée. Avec les 4 heures 10 de Norte, la fin de l'histoire (2013), le vrai coupable d'un meurtre dostoïevskien et l'innocent tout aussi dostoïevskien qui aura été condamné à sa place incarnent respectivement la bêtise pulsionnelle et nihiliste d'une bourgeoise intellectuelle déliée de toute inscription dans le réel des pratiques de lutte et l'idiotie sacrée d'un peuple opprimé à qui ne resterait avec le manque ou défaut de la politique que les voies étroites du mysticisme et de la sainteté. Avec les 5 heures 30 de From What is Before (2014), le mystère enveloppant en 1970 un village côtier jusqu'à pousser certains des membres de la communauté à des actes aberrants et une paranoïa mortifère préfigure avec l'arrivée de l'armée la folie collective d'un pays basculant deux ans plus tard dans les bras armés de Ferdinand Marcos imposant la loi martiale. En attendant un prochain projet en cours d'achèvement qui sera consacré à l'assassinat d'un héros de la révolution philippine face à l'occupation espagnole (Andreas Bonifacio) perpétré par son rival (Emilio Aguinaldo) qui fit de sa prise de pouvoir et de sa présidence l'occasion historique de vendre à la fin du 19ème siècle l'indépendance nationale aux États-Unis. On pourrait encore citer, si l'on voulait être exhaustif, quelques films relativement plus courts : les 61 minutes de Butterflies Have No Memory (2009) produit dans le cadre du Jeonju Digital Project pendant lesquelles le chômage, la misère et le ressentiment nourrissent une crise mimétique dont sera victime une exilée revenant de Canada pour retrouver le village de son enfance ; les 70 minutes de An Investigation on the Night that Won't Forget (2012) concernant le meurtre non résolu du critique de cinéma Alexis Tioseco et de sa compagne dont les textes furent si importants pour la génération de cinéastes à laquelle appartiennent Lav Diaz et Erwin Romulo discutant de la tragédie ; les 143 minutes de Storm Children, Book One (2014), enfin, offertes à trois enfants ayant survécu dans la ville de Tacloban après le passage meurtrier du typhon Yolanda. Une douzaine de films donc, défiant souverainement les pressions du marché s'exerçant en termes de production et de distribution, auront fini par imposer leur auteur, récipiendaire de mentions spéciales au Festival de Venise pour Death in the Land of Encantos et Melancholia, d'une sélection à « Un certain regard » du Festival de Cannes pour Norte, la fin de l'histoire, ainsi que d'un Léopard d'or pour l'inédit For What is Before, autorisant enfin à ce que ses films soient programmés à l'occasion de la première rétrospective française de ses films organisée par le Jeu de Paume (« Les très riches heures », du 3 novembre au 5 décembre 2015) et même distribués pour deux d'entre eux (pour Norte, la fin de l'histoire par Shellac et Death in the Land of Encantos par Dissidenz Films).

Death in the Land of Encantos (2007)

De la durée à faire rendre gorge

« Au XXe siècle, l'homme est un volcan pour l'homme »

(Georges Didi-Huberman, « Grisaille » [2001] in Phalènes. Essais sur l'apparition, 2,

éd. Minuit-coll. « Paradoxe », 2013, p. 303)

1) Avec la disparition récentes de cinéastes comme Alexeï Guerman et Jacques Rivette ou le désir d'en avoir fini avec la réalisation de films pour Béla Tarr, se font toujours plus rares les aventuriers du cinéma, au sens fort et authentique du terme. Autrement dit ceux qui, au mépris des pressions du marché pesant lourdement sur les règles en matière de production, de distribution et d'exploitation (l'horrible mot) dans les salles, voient moins dans l'idée d'aventure l'occasion d'une mise en valeur de soi narcissique et publicitaire qu'un moment aussi bien émancipé des contraintes du consensus qu'encourageant fortement l'expérimentation radicale des marges d'un art jusqu'à toucher à son noyau dur. Très différemment de Werner Herzog ou Jean-Luc Godard, en passant par Pedro Costa ou encore Miguel Gomes, Tariq Teguia et Wang Bing, sans oublier Apichatpong Weerasethakul, Lav Diaz semble bien ne pas avoir cédé sur le désir de faire du cinéma le lieu d'une expérience aux limites d'une confrontation entre les possibilités esthétiques du médium et les diverses réalités sociales et culturelles ou historiques et politiques appartenant en ce pays où pareil désir se joue et s'y noue. Faire un film ne ressortit alors plus d'une activité bornée et mise au service d'une carrière à gérer bourgeoisement, mais d'une nécessité éthique en ce qu'elle oblige son sujet à vivre avec quelques autres, amis de toujours ou bien personnes rencontrées en chemin, une expérience intense de subjectivation individuelle et collective, rigoureusement à l'écart des normes qui sinon la modéliseraient conformément aux canons d'un cinéma pauvrement compris alors comme industrie culturelle. En conséquence de quoi, voir un film s'envisage pour le spectateur comme une grande expérience subjective, aussi différente que complémentaire de la précédente qui cependant l'aura rendu effective, comme un processus de subjectivation frayé par les travaux d'aménagement de la durée et soutenu par les divers appareils au principe de sa visibilité. En deux temps privilégiés représentés ici par deux films, Death in the Land of Encantos et Norte, la fin de l'histoire, le spectateur disposera alors de tout le temps nécessaire pour expérimenter quasiment en direct (autrement dit avec toute la conscience requise pour apprécier la simultanéité presque totale du travail en train de s'accomplir et de la réflexion qu'elle engage) le travail inédit de sa sensibilité progressivement travaillée et imperceptiblement modelée. Le modelage étant ici bien moins dépendant du seul pouvoir démiurgique du cinéaste qu'il relève de la subtile et vibratile complexité des rapports exercés d'un côté entre le documentaire et la fiction et de l'autre par la profondeur de champ et la durée combinées. C'est pourquoi l'histoire racontée par un film comme Evolution of a Filipino Family ou Death in the Land of Encantos est aussi passionnante, aussi remuante comme est aux Philippines remuée la terre à force de désastres naturels (les typhons et les cyclones) et politiques (les dictatures coloniales et militaires), que l'histoire en résultante des processus de sa propre fabrication. Ainsi, le caractère hétérogène de Death in the Land of Encantos se pose moins comme la conséquence directe et programmatique d'un projet balisé dont les dimensions auraient été entièrement arrêtées que comme la trace sédimentée de plusieurs directions successives. Le film de Lav Diaz se voulait en effet être initialement un documentaire consacré aux ravages causés à la fin de l'année 2006 par le typhon Durian dans la région de Bicol au sud de l'île de Luçon (la plus importante île du pays, située tout au nord), inondations, destructions et glissements de terrains ayant été à l'origine de la mort de plusieurs centaines de personnes si ce n'est pas des milliers quand on prend en compte les centaines de disparus jamais retrouvés. L'idée de départ consistait alors à donner le film fini, composé de vues témoignant de l'ampleur matérielle de la catastrophe et de paroles de survivants consignées avec le souci de l'archive, à un organisme humanitaire présent sur les lieux (ONG ou mission ONU active sur la zone, agence ou fondation privée) afin de fabriquer la mémoire cinématographique d'un événement tragique et aider à la reconstruction du tissu humain déchiré par un tel cataclysme.

2) Il se trouve alors que le tournage du film, décidé d'emblée dans la suite immédiate du passage du typhon entre décembre 2006 et janvier 2007, commençait de plus en plus à ressembler au montage imaginaire des mêmes lieux confrontés entre l'image passée et conservée à l'occasion de précédents tournages (la fin de Evolution of a Filipino Family, une grande partie de Heremias, Book One) et celle attestant leur présente dévastation. Du coup, les images des films précédemment tournés dans des espaces après le typhon retournés et devenus méconnaissables, pour ne pas dire détruits à jamais, s'offraient comme les couches stratifiées des catastrophes passées mais aussi des désastres à venir, tandis que les nouvelles images prises des mêmes lieux après Durian avéraient non seulement une tragédie humaine mais encore une violence perpétrée aussi à l'encontre même du cinéma de Lav Diaz. Cette violence exercée sur des lieux qui sont aussi devenus de cinéma aura probablement influé sur ces quelques plans disséminés çà et là qui, à la différence de leur majeure partie reposant sur le principe ferme de la fixité du cadre, auront été tournés à la main pour rendre manifeste comme une déstabilisation ou une désorientation. Le cinéaste filmant avec sa petite caméra numérique des plans d'une extrême fragilité accentuée par la mauvaise définition de la mini-DV comme s'il hésitait. Comme s'il claudiquait même en tentant de retrouver ses marques dans un paysage tellement travaillé et retourné par le cyclone qu'il en serait devenu presque méconnaissable. La solution adoptée pour remédier à ces tâtonnements en conséquence d'une cécité provisoire qui, on le verra, rejaillirait du côté de son personnage principal de poète revenant sur les lieux de son enfance aura alors consisté dans le privilège de la fiction, improvisée au fur et à mesure du tournage (Lav Diaz écrit la nuit et tourne le lendemain) avec une équipe technique réduite à quatre personnes plus cinq acteurs (les trois premiers, Roeder, Perry Dizon et Angeli Bayani viennent du théâtre, les deux autres, le peintre Dante Perez et Sophia Aves, étant pour leur part des non professionnels), tous embarqués dans une camionnette ayant sillonné la région de Bicol afin de suivre la traîne d'une fiction chimérique dont les développements incluraient aussi des moments purement documentaires (comme ces témoignages de survivants en côtoiement des personnages de fiction). Sur un matériel de trente heures de rushes, en est sorti un premier montage de sept heures nécessitant l'ajout de nouvelles séquences tournées entre mai et juillet 2007. Un montage cependant insatisfaisant pour son auteur qui se sera alors remis sur son métier pour aboutir trois mois plus tard à ce total de 9 heures et deux minutes exactement pour un long-métrage découpé par le distributeur français et avec l'accord du cinéaste en trois parties distinctes d'à peu près trois heures chacune. On l'aura compris, l'histoire de la réalisation Death in the Land of Encantos est grosse d'un fleuve de tentatives et d'hypothèses au terme desquelles la fiction aura autorisé le documentaire et ce que le documentaire seul ne se serait jamais autorisé. Autant la fiction relève le désir du documentaire qu'elle en perpétue les voies expressives mais par des moyens moins frontaux et plus distanciés, autant le documentaire persévéré via les moyens d'une fiction qui ne saurait déployer ses ailes si elle ne procédait pas des terribles exigences du réel. La fiction, seule, n'aurait été parabole déliée de toute inscription vraie quand le documentaire, seul, n'aurait fait que relayer une douleur appréciée par le misérabilisme propre au discours humanitaire. Si Death in the Land of Encantos sait faire valoir aussi bien ses charmes (c'est d'ailleurs le sens du terme espagnol encanto), c'est précisément parce qu'il aura su mobiliser profondeur de champ et durée comme profondeur de temps afin de mouler sa fiction dans le lit du documentaire et extraire de ses draps une allégorie faite de la matière sédimentée du réel. D'un réel certes sublimé mais cependant jamais aboli, relevé pour être visible et audible aussi dans les idées qui en organisent la présentation sensible, sans jamais basculer dans les impasses misérabilistes du régime humanitaire ou les obscénités du régime spectaculaire.

3) Après Durian, c'est un monde certes défait, empli jusqu'à la gueule de ses propres déchets ou ruines, un monde enflé de cadavres qui ne nécessitent aucunement qu'on les voit pour qu'on les sente ou les pressente, un monde d'après la catastrophe qui s'offre à la fiction pour qu'elle en remonte en prenant tout le temps qu'il faut le fleuve lourd de l'espace et du temps et qu'elle donne alors à voir, derrière l'hyper-visiblité de la catastrophe naturelle, la moindre visibilité de désastres qui n'appartiennent eux qu'à la nature passionnelle, et férocement politique, du genre humain apprécié ici en ses particularités philippines. Remonter un fleuve charriant tant de cadavres qui ne résulteraient pas strictement du passage dévastateur du typhon, c'est une nouvelle fois accorder une importance décisive au personnage privilégié par Lav Diaz du migrant et de l'exilé, souvent de retour sur les terres de son enfance : après l'adolescent philippin émigré avec sa famille aux États-Unis et abattu d'une balle dans la tête de West Side Kid et après le colporteur abandonnant les siens pour découvrir à son corps défendant (on lui vole son buffle d'eau, ce carabao valant comme symbole national) l'étendue des ravages de la corruption de Heremias, Book One, comme avant l'émigrée canadienne revenant dans le village de sa jeunesse et suscitant la suspicion de Butterflies Have No Memory et l'assassin dostoïevskien de Norte, la fin de l'histoire qui revient dans la propriété familiale afin d'oublier son crime, il y aura eu Benjamin Agusan, poète exilé pendant plusieurs années en Russie et revenant dans la région du Bicol meurtrie par Durian pour rechercher le corps d'une femme prénommée Amalia et longtemps aimée et, à cette occasion, retrouver deux amis artistes, la sculptrice et peintre Catalina et le poète Teodoro. La figure du retour non seulement redouble sur le versant de la fiction celui-là même effectué par le cinéaste revenant sur les lieux du crime pour y consigner la destruction, sinon la disparition des espaces précédemment filmés, mais aussi induit l'inflexion significative de la durée qui en s'écoulant tel un fleuve ferait remonter à la surface tout ce que son lit aura depuis longtemps charrié d'histoires effacées et oubliées. Ce serait comme un effet de courbure au principe de ce rappel élémentaire que, la durée se divisant toujours déjà en fourche dont l'un des deux brins passe dans l'actuel et l'autre dans le virtuel, le temps progresse moins de façon linéaire qu'il se meut en vagues ou en spirales, repassant par certains points afin d'en propulser ailleurs ou plus loin l'énergie accumulée. Un premier effet de courbure consisterait en ce que le protagoniste se refuse par exemple à devenir le témoin fictionnel d'un film qui s'autorise par ailleurs à inclure dans ses propres développements des témoignages réellement documentaires. La fiction en se manifestant comme telle se proposerait alors d'aller jusqu'à affecter magnétiquement les entretiens documentaires, virtuellement nourris des épisodes précédents et suivants de la fiction en train de s'accomplir. Mais il y a un autre effet de courbure, plus subtil peut-être, qui relève moins des courts-circuits de la fiction et du documentaire qu'il creuse à l'intérieur même de la fiction une temporalité propice au forage imaginaire et exploratoire d'un paysage qui, on le sait depuis Danièle Huillet et Jean-Marie Straub, demeurerait autrement mutique. On ne s'en rend pas immédiatement compte lorsque l'on voit ces deux enfants jouer dans la forêt ou ces paysans s'atteler dans les champs, mais ces plans tournés au présent de l'immédiate suite de Durian sont effectivement des images-temps travaillées par la mémoire lointaine du héros dont la discrète voix-off soutient le souvenir de son père autodidacte, de sa jeune sœur comme de la fuite de sa mère devenue folle. Et puis, surtout, il y a cette image quasi-inaugurale, la première image en mouvement survenant après deux plans longs de paysage habité par le grondement d'une catastrophe qui semblerait bien n'avoir jamais cessé : une femme nue et endormie, magnifique, dont les paysages sont considérés par un œil appartenant autant au héros à jamais marqué par l'amour d'Amalia disparue qu'à la caméra tenue à la main comme le pinceau d'un peintre par Lav Diaz. On comprend alors que le tremblement du cadre de certains plans dépend autant de la désorientation d'un cinéaste impuissant à retrouver ses paysages familiers que de la sensibilité affectée d'un poète qui, tel Orphée parti dans les enfers afin d'en ramener son Eurydice, verrait de manière vibrante le monde depuis les formes du corps de l'absente tant désirée.

4) Un autre effet de courbure lierait encore le volcan Mayon dont les éruptions auront accompagné le typhon Durian, symptomatiquement inaccessible aux efforts de Benjamin, Catalina et Teodoro partis pour une balade et l'impuissance sexuelle du premier à qui la seconde, en réponse face à la débandade qui l'afflige, lui rappellera alors qu'ils ont eu ensemble, il y a dix ans de cela maintenant, un enfant. D'emblée, Mayon s'impose, souverainement, le mixage réalisé par Lav Diaz travaillant à nous faire sentir la sourde musicalité d'une puissance chthonienne susceptible de se réveiller à nouveau comme à tout moment. D'emblée, son « cône parfait » comme le disent les personnages se dresse en reliant sans oublier l'océan la terre et le ciel, son érection cosmique affichant une sorte d'autorité phallique dont semblerait particulièrement manquer Benjamin, ce père affecté par le double défaut d'un enfant qu'il n'aura jamais élevé et d'un père meurtri par la folie de sa compagne. Si demeure inaccessible le sommet du volcan, reste possible le travail d'appropriation créatrice de ses monceaux de lave solidifiés ainsi que le mène Catalina dont la pratique artistique résonne particulièrement avec celle de Lav Diaz lui-même. Autant le cinéaste pour nous exposerait avec la contraction de son surnom (Lav) ainsi que la durée magmatique de ses films les signes d'une connivence poétique avec le volcan, autant il montrerait aussi sa proximité avec l'artiste Catalina qui sculpte les blocs de lave solidifiée comme Lav Diaz sculpterait avec ses plans le magma philippin lui-même. Il se trouvera encore que Catalina suggère à Benjamin une idée d'exposition pour laquelle ses sculptures vaudraient alors comme les organes d'un corps de femme introuvable – celui d'Amalia. On retrouvera ici le prolongement d'un effet de courbure parmi d'autres précédemment relevés, concernant précisément le rapport entre le tremblé du premier plan suivant la géographie d'une femme endormie et le tremblement affectant quelques plans qui suivront, tremblé qui viendrait également avérer l'équivalence poétique entre le paysage philippin dévasté par le typhon et le corps d'une femme disparue, comme peut-être chue entre ses plis. D'un côté, donc, le volcan comme autorité phallique et surmoi volcanique écrasant de ses injonctions contradictoires les hommes qui voudraient bien s'identifier à son règne (mais l'image autoritaire se dédoublerait aussi de l'image d'une autorité consciente des risques de la démiurgie et dès lors soucieuse de s'en remettre avec l'écriture scénaristique au jour le jour puis le filmage en ses durées à des forces excédant tout contrôle). De l'autre, le paysage comme magma sédimenté et lave solidifiée, comme allégorie d'un corps féminin morcelé par un certain régime de violence et soumis à de potentiels agencements artistiques dès lors qu'une femme s'en mêle (ce serait alors le versant féminin d'une œuvre cinématographique qui expose ses formes sensuelles comme le support de blessures infligées par un pouvoir fondamentalement patriarcal ou masculin, tout en travaillant à les faire follement fuir selon des dispositions qui seraient aussi celle de la sculpture). Ce que l'on peut craindre alors, c'est, en l'absence d'une force donnant forme à des énergies s'épanchant jusqu'en excès, un étirement terrifiant, une anamorphose angoissante au principe d'une métamorphose monstrueuse, d'ailleurs symptomatiquement évoquée au détour d'une conversation nocturne avec le motif de l'insecte et la référence à des auteurs comme Philip K. Dick et David Cronenberg. En durant, le réel filmé s'allonge et se divise tant du côté de la profondeur de champ que de celui de la profondeur de temps, tandis que la fiction et le documentaire s'entrecroisent en entrant en coalescence, aux limites fantastiques de dédoublements vertigineux. Alors, des monstres peuvent se réveiller et surgir, la dictature militaire et ses conséquences autoritaires expliquant l'exil du poète exilé y compris à l'intérieur de lui-même dès lors que le travaille sourdement une maladie familiale héritée. De fait, le grand motif de Lav Diaz serait peut-être bien l'hystérésis, autrement dit la persistance des effets bien après (husterein signifiant en grec « venir après » ou « en retard ») l'extinction de leurs causes premières. C'est-à-dire encore une relative immobilité sociale qui persévérerait dans son être (répressif et policier) depuis l'oubli des déterminations sociopolitiques qui en ont historiquement fondé la cause. On pourrait même pousser les connivences étymologiques jusqu'à se demander par exemple si les comportements d'exaspération hystérique de certains personnages (Benjamin qui se croit suivi par des agents de l'État, son ami Teodoro qui s'échine à ne pas vouloir croire que son camarade a basculé dans la folie) ne manifesteraient pas en dernière instance une manière de résistance directement dans les corps agités et les esprits affolés face aux conséquences pratiques mais inintelligibles d'une hystérésis dès lors jamais perçue ou interrogée comme telle. L'hystérésis proposerait également une autre perspective heuristique à partir de laquelle envisager la longue durée des plans et des films de Lav Diaz, la profondeur de champ combinée à la profondeur de temps permettant aux images de se remplir et s'engorger de toute une matière qui viendrait alors de si loin – dans l'espace et dans l'histoire.

5) C'est alors que Death in the Land of Encantos pourra s'apprécier dans toute l'intensité du paradoxe esthétique qui en aura soutenu la réalisation, l'urgence quasi-néoréaliste à vouloir filmer et documenter la suite immédiate du passage du typhon Durian dans la région philippine de Bicol en allant sur les lieux et à la rencontre des survivants se transformant durant le tournage en poème épique extrayant des soubassements de la catastrophe naturelle la naturalisation de désastres politiques mal dits, déniés ou bien oubliés. Au point d'avoir été progressivement convertis en tares familiales héréditaires et, avant encore, en mythes païens. On saisira alors toute l'importance explicitement accordée ici à quelques artistes russes, Alexandre Pouchkine (comme figure rêvé du grand écrivain au destin tragique), Léon Tolstoï (comme auteur solitaire dont l'ample et riche vision coiffe le libre-arbitre individuel par le tsunami d'un déterminisme hégélien plus fort que tout), Fiodor Dostoïevski (en tant qu'écrivain des grands clivages intérieurs causés par les mauvais arrangements du dehors), Andreï Tarkovski (comme cinéaste censuré de la terre russe gorgée d'une eau plus immémoriale que tous les gouvernements ou glacis étatiques) – tous nommément cités par le poète national revenu de son exil russe pour se consumer dans les affres d'un doute jamais levé (est-il l'idiot victime d'un ego brisé par l'hérédité familiale ou bien l'artiste acculé à la folie par la bêtise répressive de l'État philippin ?). C'est pourquoi l'on ne craindra pas de dire que Lav Diaz est probablement le plus russe des cinéastes philippins, tout à la fois soucieux d'engorger ses images d'une matière revenant du plus lointain de l'espace et du temps, préoccupé aussi du sort politique de l'artiste clivé entre ses ambitions contestataires réprimées par l'État et le soupçon d'aspirations davantage narcissiques qui seraient cachées derrière, désireux enfin de soumettre ses récits à une pente anamorphique telle que ses intervalles étirés peuvent accueillir toutes les dimensions d'un mal protéiforme dont souffre le peuple philippin. On pourrait encore légitimement penser, devant certains films en noir et blanc de Lav Diaz, aux derniers films d'Alexeï Guerman ainsi qu'à Damnation (1987) et SatanTango (1994) du hongrois Béla Tarr, notamment parce qu'ils partagent, dans la suite esthétique d'Andreï Tarkovski, un souci semblable de radicaliser la notion même de matérialisme en y incluant notamment la question matériologique (les pluies diluviennes transformant la terre en boue s'inscrivent dans un régime d'interrogation quant à un certain brouillage de la lisibilité de l'Histoire). On y pense d'autant plus dès lors qu'on tient à remarquer l'importance des formes de vie animales qui s'invitent dans les plans en s'y ménageant une place certes non prévue par le scénario mais décisive en regard de l'œuvre en train de s'accomplir. Il y a ainsi, dans Death in the Land of Encantos comme aussi dans Norte, la fin de l'histoire, quelques chiens qui arrivent dans le cadre à proximité des personnages, tantôt sans crier gare, tantôt en ne cessant d'aboyer, cependant sans jamais déranger les grandes lignes de force architectoniques d'un filmage suffisamment bien disposé poétiquement pour savoir rester ouvert aux contingences du réel. On pourra bien leur attribuer une valeur métaphorique d'ailleurs variable en fonction des séquences (tantôt ils renforcent la sensibilité d'une durée apaisée, tantôt ils en accentuent l'inquiétude), ces chiens du réels deviennent de fait aussi des chiens de cinéma, manifestations particulières au principe de l'un de ces nombreux effets de courbure qui, tous, relèvent en définitive du champ magnétique suscité par le film dans la polarisation de ses rapports entre le documentaire et la fiction. On pourra relever aussi la citation d'un plan tourné à l'occasion de Heremias, Book One pour interroger la dimension prophétique de films qui sauraient sentir arriver ou prédire le pire, mais seulement rétrospectivement, toujours dans l'après coup du pire arrivé qui, en arrivant, attesterait une mécanique répétitive aux confins de la catastrophe naturelle et du désastre politique. Et puis il faudra également évoquer comment, là encore progressivement, les entretiens documentaires s'ouvrent toujours davantage à un régime fictionnel (suivant une optique proche de celle de 24 City de Jia Zhang-ke en 2008), le gars du coin Claro, l'ami d'enfance et poète résigné Teodoro ainsi que l'artiste Catalina tous interviewés par Lav Diaz ou l'un de ses techniciens ou preneurs de son afin d'évoquer le destin de Benjamin après sa disparition mystérieuse. Et le sort d'un homme dont le cadavre ensanglanté aura été retrouvé de nuit mais délié des causes évidentes de son décès s'inscrira alors tout autant dans la problématique plus générale de l'hystérésis, les questionnements associés à cette mort persévérant eux aussi longtemps après la réalité circonstanciée de ses causes (il est même question dans le film de plusieurs années, comme s'il explorait avec sa fiction le futur hypothétique du présent de sa réalisation – hypothèse malheureusement avérée avec le meurtre du critique de cinéma au centre de An Investigation of the Night That Won't Forget). Cette mort, certes, est elle-même grosse de tant de morts : mort de Carmen la mère victime d'un ulcère dans l'hôpital psychiatrique où elle aura été internée, mort du père qui aura vendu les terres agricoles afin de payer l'internement de sa compagne pour finir par s'épuiser de chagrin, mort de la sœur Theresa qui s'est suicidée en se jetant du haut d'un building.

6) Mais c'est que l'existence de Benjamin Agusan, le poète qui se voulait le narrateur des maux accablant le peuple philippin, aura été engorgée de tant d'histoires dépassant le strict cadre individuel. Tant de récits qui plongent pour certains leurs racines dans des pratiques rituelles dont le caractère traditionnel remonte à une époque datant d'avant l'imposition des monothéismes (le sacrifice du cochon afin de sauver l'esprit de Carmen kidnappé par le « prince des nains noirs » du mythe local dont Ferdinand Marcos serait alors comme un avatar moderne). Tant de récits qui pour d'autres appartiennent à la violence impersonnelle des rapports de classes (le plan de Manille où se dresse, comme en écho au volcan Mayon, la tour de la banque nationale est d'autant plus impressionnant qu'il est marqué par une étrange indécision du héros se prolongeant dans une inquiétude du cadre probablement lié à la hantise du suicide de sa sœur). Tant de récits qui relèvent encore de la persistance policière et répressive d'un autoritarisme sourdement hérité de Ferdinand Marcos (qu'il s'agisse de la folie de la mère ayant eu pour cause possible la modernisation du secteur agricole avec pour conséquence l'appauvrissement des petits paysans ou des multiples tortures exercées par le policier à l'encontre du héros). A cette aune, il faudrait parfaitement considérer aussi le glissement (de terrain) opéré entre les figures féminines qui hantent Benjamin, d'abord la femme aimée Amalia disparue dans le trou noir de la catastrophe naturelle puis la mère et la sœur Carmen et Theresa disparues à l'occasion d'autres désastres naturalisés par le discours psychiatrique alors qu'ils ont pour origine la brutalité sociale et politique d'un pays qui ne se serait visiblement pas émancipé du règne dictatorial de Ferdinand Marcos. Il y aurait même une dimension quasiment incestueuse dans ce glissement, plus tard accentué par cet étonnant raccord mental entre le sexe nu d'Amalia et la motte de terre fendue en ce qu'elle aspirerait l'esprit de Carmen, ou bien encore par cette drôle de série de plans où Amalia nue laisse place à la nudité de femmes à chaque fois plus vieilles. La pente schizophrénique et paranoïaque de Benjamin ne viendrait alors que parachever mentalement ou psychiquement une hétérogénéité disjonctive des formes, dimensions et sources du malheur que l'art saurait relever en dépit des leurres et autres amnésies charriés par leur subordination dans l'hystérésis. Et, en manifestation symptomatique de l'hystérésis, l'hystérie policière du bourreau qui s'acharne dans l'ultime plan de Death in the Land of Encantos sur le corps ligoté du poète torturé. Comme s'il s'agissait de procéder au sacrifice archaïque de l'un de ces « cochons » d'opposant au régime afin de le purger de ses mauvais esprits. C'est pourquoi il en faut – quoi sinon de la durée afin de dégorger l'hystérésis, afin de lui faire rendre gorge et ainsi faire monter de la terre philippine tous les sortilèges dont elle est gorgée : sédiments des colonialismes passés (dont témoignent les restes linguistiques d'espagnol et d'anglais enserrant le tagalog), sédiments des répressions politiques et culturelles d'hier comme d'aujourd'hui (y compris des mythes d'origine malaise refoulés par l'imposition historique des monothéismes), sédiments des catastrophes naturelles et des désastres sociaux naturalisés (avec pour dispositif ici névralgique le discours psychiatrique). La terre philippine est si lourde qu'elle en devient haïssable. Il n'y a pas d'autre raison cependant de l'aimer – c'est une obligation qui est une malédiction pour l'artiste sachant devoir y occuper une place impossible puisque cette terre est littéralement le sol sur lequel prendra forme et sens un art par ailleurs méprisé et réprimé par ses propriétaires terriens. Un art nécessaire, au risque de la folie. Un art nécessaire même si forcément – même si férocement voué à être minoritaire. Et cette position minoritaire relève encore du féminin en ce qu'il incarnerait ici une manière de puissance en résistance au pouvoir identifié au pôle masculin – comment ne pas penser alors à la mère aveugle retrouvée après tant d'années par son fils sur le sol dévasté après le passage d'un cyclone de L'Intendant Sansho (1954) de Kenji Mizoguchi ? Il est vrai que, dans le dernier plan, l'hystérie du bourreau l'épuise en symptôme de son impuissance à incarner jusqu'au bout l'obscénité surmoïque quand, un peu auparavant, la vision fantasmée de l'un des tétons dressés d'Amalia endormie (filmée d'ailleurs non par Lav Diaz mais par une amie technicienne) faisait signe en direction du Mayon ensommeillé.

4-8 février 2016

Pour lire la seconde partie, cliquer ici.

Des Nouvelles

du Front...

Des Nouvelles

du Front...

Écrire commentaire