Lav Diaz, le volcan philippin

(seconde partie)

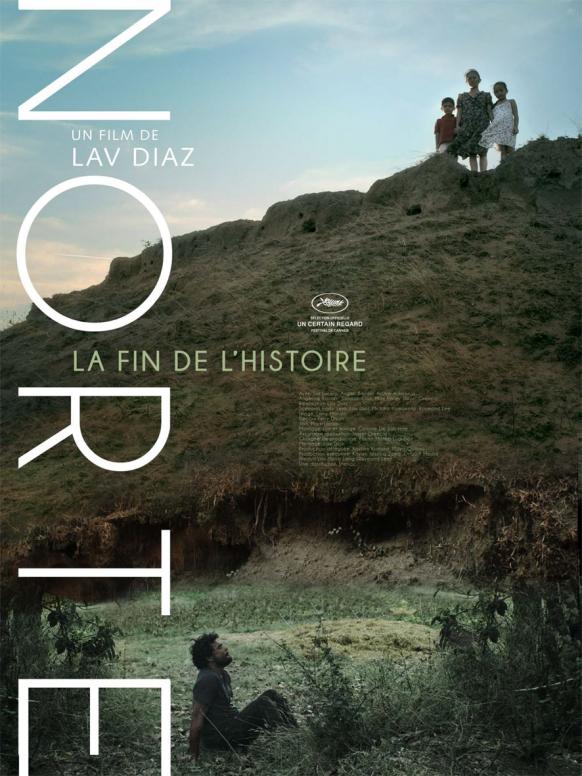

Norte, la fin de l'histoire (2013)

L'interdépendance de l'ange et de la bête

« Il faut rendre l'oppression réelle plus dure encore en y ajoutant la conscience de l'oppression, et rendre la honte plus honteuse encore, en la livrant à la publicité » (Karl Marx, Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, éd. Allia, 1998, p. 14)

1) La « fin de l'histoire », on la connaît au moins depuis 1992 lorsque le politologue étasunien Francis Fukuyama fit publier son premier essai intitulé justement La Fin de l'histoire et le Dernier Homme. En mobilisant tardivement les lectures hégéliennes d'Alexandre Kojève afin de consacrer avec la fin du bloc soviétique la victoire du capitalisme sur le communisme, cet ouvrage qui fit alors grand bruit médiatique identifie la fin des idéologies au meilleur des régimes politiques. A savoir la « démocratie libérale ». Autrement dit le parlementarisme au service des intérêts quelquefois généraux et souvent particuliers du capital. Hegel aurait donc eu raison, mais contre Marx. Mieux, Hegel aurait eu raison de Marx, son plus grand héritier qui fut son plus grand dissident, lui qui eut le tort de vouloir retourner la tête de son prédécesseur pour remettre son esprit sur ses pieds, le matérialisme de l'élève en relève de l'idéalisme du maître. Assez rapidement, on comprit la supercherie d'un énième retournement de la dialectique du maître et de l'esclave, Jacques Derrida rappelant déjà dans Spectres de Marx publié l'année suivante que les discours de type stalinien et de nature eschatologique sur la « fin de l'histoire » représentaient le « pain quotidien » de l'intelligentsia française des années 1950. Il s'agissait même selon ce dernier d'un « pain d'apocalypse » (éd. Galilée, 1993, p. 37) dont le contenu aporétique serait aussi que le discours de la fin des idéologies est en lui-même un discours idéologique qui, en prescrivant l'assomption de l'existant, consacre le triomphe d'une idéologie sur une autre. Si, comme le dit un jour Slavoj Zizek à l'occasion de l'une des pirouettes dialectiques dont il est coutumier, le stalinisme est l'avenir du parlementarisme, il est possible alors de voir rétrospectivement dans la publication de La Fin de l'histoire et le Dernier Homme comme un moment intellectuellement fondateur de la nouvelle séquence où l'hégémonie exercée par le néolibéralisme manifestera toujours plus son autoritarisme, pour ne pas dire son totalitarisme. Pourtant, il faudra noter que, même dans les rangs du camp des conservateurs étasuniens, cette perspective sera assez vite contestée et il aura fallu un événement aussi important que les attentats du 11 septembre 2001 pour invalider empiriquement l'hypothèse de Francis Fukuyama et, dans la foulée, servir à accréditer la thèse concurrente du « choc des civilisations » soutenu par son meilleur ennemi, Samuel Huntington. Du point de vue des militants de l'émancipation, Scylla ne faisait que succéder à Charybde. Depuis, on pensait quand même que le discours de la « fin de l'histoire » était tombé précisément dans les oubliettes de l'histoire (et son auteur discrédité à force de jouer les girouettes, jouant depuis vingt ans les cautions intellectuelles de Bill Clinton puis de George W. Bush puis de Barack Obama). Argument seulement mobilisable par les caricatures médiatiques actuelles du bon vieux libéralisme intellectuel, à l'instar de Luc Ferry s'échinant pour sa part à réveiller d'entre les morts un souvenir irrémédiablement daté, contestant à l'islamisme de pouvoir réussir à remplacer le communisme soviétique dans sa contestation radicale de la démocratie libérale (cf. L'Anticonformiste, éd. Denoël, 2011, p. 268).

2) Il se trouve pourtant que le huitième long-métrage du réalisateur philippin Lav Diaz (son avant-dernier film en date montré pour la première fois au Festival de Cannes dans la sélection « Un certain regard » en 2013, son premier film tourné en couleurs, loin aussi d'être avec ses 250 minutes parmi ses plus longs et le premier bénéficiant enfin grâce à Shellac d'une distribution française), significativement intitulé Norte, la fin de l'histoire, donne à entendre dans son plan-séquence d'ouverture les remugles de vieilleries discursives malgré tout discutées et disputées par deux professeurs de droit et probablement leur meilleur élève prénommé Fabian. On pensera alors d'emblée à l'ouverture de Inland (2008) de Tariq Teguia qui, inspirée du démarrage de Zabriskie Point (1970) de Michelangelo Antonioni, se voudra pourtant plus soucieuse de voir comment repeupler l'abîme désertifié entre les discours politiques abstraits et l'agir des individus concrets. Certes, l'un des deux maîtres (interprété par le scénariste et producteur du film, Raymond Lee devenu Moira) souligne qu'Adam Smith a gagné la bataille contre Karl Marx. Cependant que l'autre professeur croit encore qu'on n'en aurait toujours pas fini avec son cadavre – mieux avec son spectre dont le retour pourrait surprendre plus d'un cynique persuadé que la fin de l'histoire serait quant à elle bel et bien arrivée. Fabian incarne précisément cette figure cynique, décriée par ses maîtres comme l'homme de tous les « post », convaincu de la disparition des vieilles valeurs morales en raison du nouveau monde qui vient. Cette discussion, Fabian la continuera à plusieurs reprises avec ses amis étudiants en droit comme lui, même si ces derniers qui savent qu'il est le plus prometteur d'entre eux regrettent qu'il ait lâché la fin de ses études. Moulant le sérieux de ses imprécations dans les habits d'une constante autodérision, Fabian moque un pays qui préfère croire davantage dans les trahisons des vieilles générations que dans l'énergie bouillonnante et la révolte de sa jeunesse en ironisant sur l'entre-déchirement des grandes figures politiques. Il invective aussi les leurres de l'intellect au profit de la lucidité de l'instinct tout en promouvant l'aspect de tabula rasa du nouveau monde qui vient. Sur un versant, Fabian est un pur nihiliste ; sur un autre, il serait comme une sorte de néo-primitif : au milieu qui pourrait être un creux, il pose la légitimité du meurtre dès lors que l'opprimé répond par la violence à la violence de l'oppresseur. On commence alors à soupçonner le sort tout en perversité d'échanges langagiers qui moulinent arguties postmodernes, citations latines et références littéraires (à William Shakespeare) dans une forme de gratuité et d'inconséquence verbale dont Lav Diaz se chargera d'en vérifier les conséquences en termes de torts donnés et subis. Le meilleur élève serait peut-être alors celui qui dialectise la parole du maître au point de confondre son dévoiement avec la révélation de son noyau obscur. Le nihiliste serait peut-être alors aussi celui qui renvoie à ses opposants l'inversion anti-humaniste de leur message humaniste. A lui seul, il donnerait par ailleurs presque raison à Francis Fukuyama, la figure de la « fin de l'histoire » étant identifiable sous les auspices moins hégéliennes que nietzschéennes du « Dernier Homme ». Presque en effet, car le « Dernier Homme » du politologue étasunien visait la crainte d'une modification radicale de la « nature humaine » soumise aux altérations d'un « transhumanisme » induit avec les conséquences concrètes des applications des biotechnologies. Cette crainte, on pourrait dire qu'elle serait dans le film à la fois incarnée et conjurée par Raymond Lee devenue Moira, la figure réelle de la transsexualité n'étant ici jamais considérée sous l'angle de problématiques sociétale ou existentielle. Ce n'est donc pas ce « Dernier Homme » que craint Norte, la fin de l'histoire, mais la résurgence – l'éternel retour – du dernier homme nietzschéen, celui dont Zarathoustra annonçait prophétiquement que son temps était proche, temps « du plus méprisable des hommes, qui lui-même plus ne se peut mépriser », incapable de tirer de son propre chaos de quoi faire surgir une étoile dansante (cf. Ainsi parlait Zarathoustra, éd. Gallimard-coll. « folio essais », 1971, p. 29).

3) Ce que Lav Diaz aura entre autres travaillé sur la longueur en faisant de l'écoulement de la durée la matière première de ses modulations filmiques, c'est la progressive dissociation qui s'opère au sein de la figure de Fabian. Le porteur enflammé du discours de l'homme supérieur s'enfonçant en effet, après le crime accompli en guise de vérification pratique des grandes idées (le double meurtre dostoïevskien d'une usurière et de sa fille), dans les marécages de la culpabilité, du ressentiment et de la compulsion de répétition. Comme l'aura exemplairement montré Le Dernier homme (2006) du libanais Ghassan Salhab, le dernier homme, loin de vouloir précipiter la fin de l'histoire afin d'ouvrir le champ pour accueillir le monde d'après (le nouveau qui serait comme le premier, un nouveau premier monde, un monde recommencé), en consacrerait paradoxalement l'horrible triomphe, le passage de l'abstrait au concret s'effectuant avec un tel niveau de ratage que l'ivresse des mots préfigure horriblement les vertiges régressifs du sang pour celui qui en aura pris agressivement goût. Un désir juvénile et authentique de liberté se sera payé avec la chair blessée des autres en guise de rançon d'une part maudite qui s'accomplit en demeurant strictement diabolique ou hétérogène, sans retour possible dans les circuits symboliques de la société homogène (parce que, comme on le verra, l'étudiant en droit devenu criminel demeure pénalement impuni). La disjonction formelle qui cache une conjonction bien réelle entre un registre des mots (mal dits) et un régime des choses (maudites), entre les abstractions de l'intellect et les excrétions de l'instinct constitue précisément l'écart vertigineux, l'abîme où disparaît l'histoire en ce qu'elle marquerait le passage réussi entre le subjectif et l'objectif ou le particulier et l'universel. Pour Fabian, il n'y aurait au départ que de l'universel séparé de tout particulier que signifient des raisonnements abstraits. Et il n'y aurait ensuite que du particulier disjoint de tout universel que matérialise la répétition compulsive d'un crime inaugural (après le double meurtre, ce sont le viol d'une sœur bigote puis l'acharnement boucher et enragé sur le vieux chien de la famille). Peut-être que le crime inaugural aura justement été celui de se payer des bons mots de la fin de l'histoire ou des idéologies sans en tirer les conséquences nécessaires. A savoir qu'un sujet sans histoire ou pauvre en idéation confond augmentation de la puissance d'agir et passage à l'acte, n'est qu'un animal humain promis aux particularismes de la solitude pulsionnelle et de la folie compulsive. Pourtant, Fabian aura d'emblée été averti, et même à deux reprises, du caractère potentiellement catastrophique des discours déliés de tout rapport dialectique au monde des actions pratiques et des choses concrètes. Déjà parce que le crédit relatif accordé aux mots se renverse sous la table du bistrot fréquenté par la bourgeoisie intellectuelle en billets prêtés par le professeur (qui est le producteur) à l'élève (qui pourrait être le double ou l'hypothèse angoissante d'un réalisateur faisant alors son film pour en conjurer la hantise) qui souffre de bricoler une existence déjà endettée (on mettra un bon moment avant de découvrir que Fabian est un héritier désireux de rupture mais incapable de rompre avec l'héritage comme fardeau et dette en relevant positivant la destructivité qu'il porte en lui). Ensuite parce que la conversation soutenue par une durée filmique assez longue est interrompue par un raccord assez brutal emmenant les trois beaux parleurs à l'extérieur du bar où une femme agressée baigne dans son sang. La conjonction tragique des deux motifs (la dette, le sang) s'accomplira plus tard dans le meurtre perpétré par Fabian sur l'usurière et sa fille qu'il poignarde seulement parce qu'elle a été témoin du crime, reproduisant exactement la scène inaugurale (on aimerait presque dire de manière freudienne qu'elle est aussi primitive au sens où elle est fondatrice d'une certaine modernité dans l'apparition d'une nouvelle figure subjective de criminel) racontée par Fiodor Dostoïevski dans Crime et châtiment (1866).

4) Si cette référence littéraire ne cesse encore de titiller le cinéma contemporain (de Winter Sleep de Nuri Bilge Ceylan à L'Étudiant de Darezhan Omirbaev vus l'année dernière jusqu'au plus récent encore Irrational Man de Woody Allen), elle se présente ici dans une perspective où l'adaptation des motifs respecte certes une relative fidélité à l'intrigue originale (Fabian est bien un avatar philippin de Raskolnikov et seule la fille de Magda aura remplacé la sœur d'Aliona Ivanovna, la prêteuse sur gage du roman russe) tout en proposant un élément scénaristique de dissociation majeure par rapport au récit matriciel. Parce que Norte, la fin de l'histoire mobilise en effet ses 250 minutes non seulement pour raconter les errements subjectifs et objectifs de Fabian mais aussi pour décrire les conséquences que son geste inconséquent aura exercé, directement ou indirectement, sur Joaquin et sa famille (composée d'une conjointe, d'une belle-sœur et de deux jeunes enfants, une fille et un garçon), ce dernier ayant en effet été accusé du double meurtre commis par le premier. On pourrait dire alors que le film de Lav Diaz propose l'immense montage, alterné (si les deux personnages représentent des figures antagonistes) ou parallèle (s'ils représentent les deux faces ou versants d'une seule et même figure divisée – le peuple philippin ?), en raison duquel l'examen de la trajectoire des deux hommes uniquement reliés par ce tiers incarné par la personne de l'usurière (puisque la famille de Joaquin s'est endettée auprès d'elle) décrit les confins ou régions les plus imperceptibles de l'interdépendance sociale. Et, dans de pareils confins, la densité en ce qu'elle se manifeste tant dans le domaine filmique (les plans-séquences forment ici d'amples blocs de durée-mouvement où les échelles larges, le format « scope » et les mouvements de caméra en guise de légers recadrages autorisent la saisie du champ ouvert et profond) que dans celui du narratif (l'histoire de Fabian se redouble de celle de Joaquin qui se dédouble après son incarcération entre ce qu'il lui arrive en prison et ce qui advient du reste de sa famille émigrée de Manille pour s'installer dans la région maritime d'Ilocos au nord du pays) pousse les rapports, liaisons ou relations autorisés par l'interdépendance dans une perspective véritablement allégorique, voire cosmogonique. Et en vertu de celle-ci, on pourrait dire que l'inconséquence des uns se renverse en conséquence subie par les autres. On pourrait dire en effet que les riches souffrent d'actes qu'ils commettent sans en calculer les conséquences et que les pauvres qui ne les ont pas commis voient pourtant leur incomber la responsabilité de telles inconséquences. Un détail qui n'en est est fondamentalement pas un renseigne sur les blessures de l'interdépendance et les liaisons dangereuses entre l'inconséquence des actes des forts et les conséquences des faibles qui en pâtissent : il s'agit du boitement affligeant Joaquin pendant un bon premier tiers du film, le personnage apparaissant pour la première fois dans Norte, la fin de l'histoire avec la jambe droite enveloppée d'un plâtre et s'aidant de deux béquilles pour remonter avec sa famille la pente d'une rue décorée des guirlandes lumineuses de Noël. C'est tout le film qui d'une certaine manière organisera ses balancements narratifs sur le mode du boitement, sa structure générale s'accomplissant dans l'identité spéculative entre le montage parallèle et le montage convergent. Et cela en raison d'une perspective allégorique préoccupée par l'interdépendance sociale au sens où la société est moins composée comme y insiste le credo néolibéral de sujets libres et d'objets rationnels qu'elle est configurée en rapports de conséquences et d'inconséquences rompant avec toute vision dualiste qui, au fond, cache une vieillerie métaphysique. Ce dualisme fonde en particulier la représentation du monde de Fabian, qui sépare d'un côté l'homme supérieur gouverné par ses instincts du reste d'une nation dirigée par une clique de vieillards ayant trahi le bouillonnement inventif de la jeunesse. Ainsi que le faisait remarquer le sociologue Norbert Elias : « Le dualisme ontologique, la représentation d'un monde scindé en ''sujets'' et ''objets'' conduit à l'erreur. Cela suscite l'impression que des ''sujets'' pourraient exister sans ''objets''. Cela amène les hommes à se demander lequel des deux est la cause et lequel est l'effet » (in Engagement et distanciation, Librairie Arthème Fayard, 1996, p. 80). A ce titre, l'acte de Fabian est autant la cause de la situation de Joaquin (ce qui reste vrai sur le plan pénal) qu'il est la manifestation symptomatique des torsions entre riches et pauvres socialement interdépendants. Les tours objectivement pervers de l'interdépendance sociale étant mal vécus, même si différemment, par les deux protagonistes : le premier s'enfonce dans les abîmes du passage à l'acte compulsif (il se retranche dans la solitude de la folie pulsionnelle), pendant que le second aspire à une bonté valant littéralement comme une élévation (l'incarcération offre l'occasion d'une retraite spirituelle).

5) Ce dualisme ontologique ou métaphysique, agité par un avatar contemporain du dernier homme qui se confond lui-même avec le surhomme nietzschéen, s'accomplira dans le récit de Lav Diaz sur le mode de la contradiction dès lors que les relations d'opposition se doublent de relations qui sont d'interdépendance. Et la contradiction s'inscrira précisément ici dans le registre de l'erreur judiciaire, l'innocent étant pénalement condamné tandis que le criminel ne le sera pas. Mais le registre de l'erreur judiciaire n'est pas le seul du film, la contradiction étant de surcroît examinée avec le maximum de paradoxe, puisque le criminel qui n'est pas pénalement condamné se condamne lui-même à des affres le vouant à la compulsion de répétition, tandis que le faux coupable condamné à la prison témoigne d'une bonté inentamable au point de confiner ultimement dans la sainteté. Alors, la claudication proposée par Norte, la fin de l'histoire aura d'une part autorisé à dédoubler les références littéraires d'origine russe, le faux coupable mais vrai gentil d'une Histoire vraie de Léon Tolstoï (la grande inspiration littéraire de Death in the Land of Encantos en 2007) redoublant le faux innocent mais vrai méchant revenu de Crime et châtiment de Fiodor Dostoïevski. Comme elle vaut d'autre part et surtout afin de rendre manifeste les boitements relationnels de l'interdépendance sociale, les actes commis se divisant sur un versant en inconséquence impossible à assumer positivement pour les héritiers désœuvrés qui en sont les auteurs, et sur un autre en conséquences catastrophiques objectivement assumées par les prolétaires qui n'ont pas d'autre horizon que celui de leur labeur (incluant leurs efforts moraux). Norbert Elias encore : « Les processus circulaires, dont les doubles liens constituent l'une des subdivisions, sont ici la règle » (idem). Fabian et Joaquin sont des frères ennemis qui s'ignorent et cette ignorance légitime autant le discours de la fin de l'histoire ou des idéologies qu'il se fonde sur l'absence radicale de communauté politique (les seules communautés existantes étant des sectes chrétiennes qui n'ont à offrir à leurs membres que le réconfort collectif de l'aveu). C'est en pénétrant donc dans la zone des confins de l'interdépendance, là où brûle un feu à l'horizon d'un village de pêcheurs rejoint par la famille de Joaquin, que Lav Diaz réussirait à déboîter le caractère didactique de son allégorie (c'est la regrettable – la seule du film – séquence, digne de Carlos Reygadas, de la mort dans un accident de bus de la compagne de Joaquin après une absence de visite de plusieurs années, les ruines fumantes de l'autocar apaisées par une pluie de toute évidence d'origine tarkovskienne) Puisqu'il arriverait alors à contourner ses propres claudications en touchant aux fantastiques limites dissolvantes des causes et des conséquences. Alors, le réalisateur renouerait relativement avec certaines intuitions puissantes de la philosophie nietzschéenne, sans pour autant se méprendre à l'instar de Fabian sur les liaisons dangereuses ou les confusions existant entre le dernier homme et l'homme supérieur ou le surhomme. Ainsi, quand Friedrich Nietzsche écrit qu'« un tel substrat n'existe pas ; il n'existe pas d'''être'' au-dessous de l'action, de l'effet, du devenir ; l'''agent'' n'est qu'ajouté à l'action, – l'action est tout. Au fond, le peuple dédouble l'action ; quand il fait se manifester la foudre en éclairs, c'est l'action d'une action : il prend le même phénomène d'abord comme cause et puis comme effet de cette cause » (in La Généalogie de la morale, éd. Gallimard-coll. « folio essais », 1971, p. 45). Non seulement ce dernier préfigurerait à sa manière la sociologie des interdépendances et des configurations sociales de Norbert Elias. Mais il exposerait surtout une pensée du devenir où la préférence des réseaux d'actions d'actions aux chaînes des causes et des conséquences permettrait de se libérer d'un ressentiment appartenant à la « populace » que le philosophe méprisait dans les grandes largeurs en vomissant son désir d'égalité, qu'il provienne de l'enseignement du christianisme ancien ou du socialisme moderne.

6) Ce devenir en ce qu'il fond les causes et les conséquences en séries continues d'actions et d'actions d'actions est bien ce que vise Lav Diaz, ce cinéaste philippin enfin découvert (alors qu'il travaille depuis vingt ans à réaliser des films aux durées hors-norme) et reconduisant, après Brillante Mendoza et Raya Martin (salué dans le générique-fin, ce dernier avait réalisé en 2008 l'inédit Manila où apparaissait dans son propre rôle Lav Diaz), l'héritage cinématographique fait de mélodrames à la vive conscience sociale du maître Lino Brocka (on peut penser en effet à Insiang tourné en 1976 et sa blanchisseuse d'un bidonville de Manille poussant sa mère à assassiner le caïd local qui la persécute). Lav Diaz vise en effet les formes du devenir de l'interdépendance en ouvrant toujours plus loin l'écart narratif entre Fabian et Joaquin (comme entre ce dernier enfermé dans la grande prison nationale et sa famille qui continue à vivre en dehors) afin de saisir les flux différenciés d'un monde social clivé entre les bourgeoises incarnations de l'ordre juridique et les victimes prolétaires d'une justice inique. Comme en ouvrant toujours plus large le champ filmique (et y entrent toujours plus de gens issus des flux de la vie, et puis des chèvres et des poules, pas mal de chiens aussi, et puis la mer, et puis le ciel, tout un cosmos en vertu duquel deviennent indiscernables documentaire et fiction) afin d'accueillir toutes les manifestations du vécu respectif des personnages en ce qu'il témoigne, même s'il s'en éloigne toujours plus, d'une relation originelle sous la forme d'une méprise et d'une erreur judiciaire. Norte, la fin de l'histoire raconte la misère des discours abstraits, les douleurs concrètes de l'interdépendance et la souffrance d'une erreur judiciaire dont la caractérisation restera suspendue (même si Fabian, tout en refusant d'avouer son crime, aimerait bien que ses anciens camarades instruisent la réouverture du dossier de Joaquin). A ce titre, il narre, dans un au-delà des formalisations discursives qui se manifeste dans les déchaînements pulsionnels de Fabian, le sourire de Joaquin surnommé en prison « Dent pourrie » et les larmes discrètes de son infatigable compagne Eliza (et il faut dire ici à quel point Angeli Bayani, après son rôle de Catalina dans Death in the Land of Encantos, est une nouvelle fois formidable à l'instar de tous les autres acteurs), les apories logiques du droit qui ne se confond jamais avec une justice qui dès lors n'appartiendrait toujours pas ou pas encore à la configuration sociale actuelle des Philippines. Apories effectivement logiques puisque l'hétérogénéité de la justice et du droit peut aussi se comprendre rationnellement, dans une dialectisation supérieure, et pourquoi pas marxienne (le jeune Marx de la Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel en 1844), de la dialectique hégélienne : si, comme le posent les Principes de la philosophie du droit (1820), le criminel est honoré comme un être libre et rationnel quand il est sanctionné (cf. remarque au § 100), la sanction judiciaire de l'innocent sanctionnerait alors rationnellement l'irrationalité de l'ordre judiciaire reposant sur la fausse liberté des personnes et la non moins fausse universalité du droit. Le film de Lav Diaz n'ouvre également un monde susceptible d'aspirer tout le pays qu'en claudiquant entre le dernier homme qui n'arrive à rompre avec son monde hérité qu'en détruisant le monde entier et le saint homme qui lévite dans une forme de réalité indistincte tout en ignorant la mort accidentelle de sa compagne. L'un comme l'autre représentant par ailleurs les aventures et mésaventures d'un autre dualisme métaphysique hérité celui-là d'Aristote, à savoir la puissance (dynamis) et l'acte (energeia). Avec cette terrible ironie, presque hitchcockienne (mais l'on devine Alfred Hitchcock lecteur de Fiodor Dostoïevski), que le meurtre en puissance porté par Joaquin aurait finalement été acté et réalisé par Fabian, le second étant le réalisateur ou l'opérateur inconscient d'un désir refoulé par le premier. Ce serait alors la souffrance solitaire de la bête que de l'être devenue à force d'inconséquence au profit inconscient de son double qui aura, dans l'ignorance de l'existence du sien, été contraint d'en assumer les conséquences en préférant la voie tout aussi solitaire de l'ange. L'interdépendance allégorique de l'ange et de la bête appartient à un pays qui aura donné d'un côté le dictateur Ferdinand Marcos (dont on sait qu'il fut un étudiant en droit soupçonné d'avoir commis à l'âge de vingt ans un meurtre) et de l'autre le père de Lav Diaz (un intellectuel parti enseigner à la campagne pendant la guerre civile). Entre ces deux extrêmes aussi radicalement opposés que réellement interdépendants, c'est un abîme où le peuple manque et fait défaut la subjectivation politique. C'est un fossé que creusent davantage les esprits bigots et millénaristes, les héritiers moralement inconséquents quant aux conséquences de leur désœuvrement et les nihilistes aussi cyniques que méprisables, les uns comme les autres enivrés d'ailleurs des mêmes paroles catastrophiques, de la même fin de l'histoire et de la même idéologie de la fin des idéologies.

11 juin 2015

Pour lire la première partie, cliquer ici.

Des Nouvelles

du Front...

Des Nouvelles

du Front...

Écrire commentaire