Une comète britannique, Bill Douglas (seconde partie)

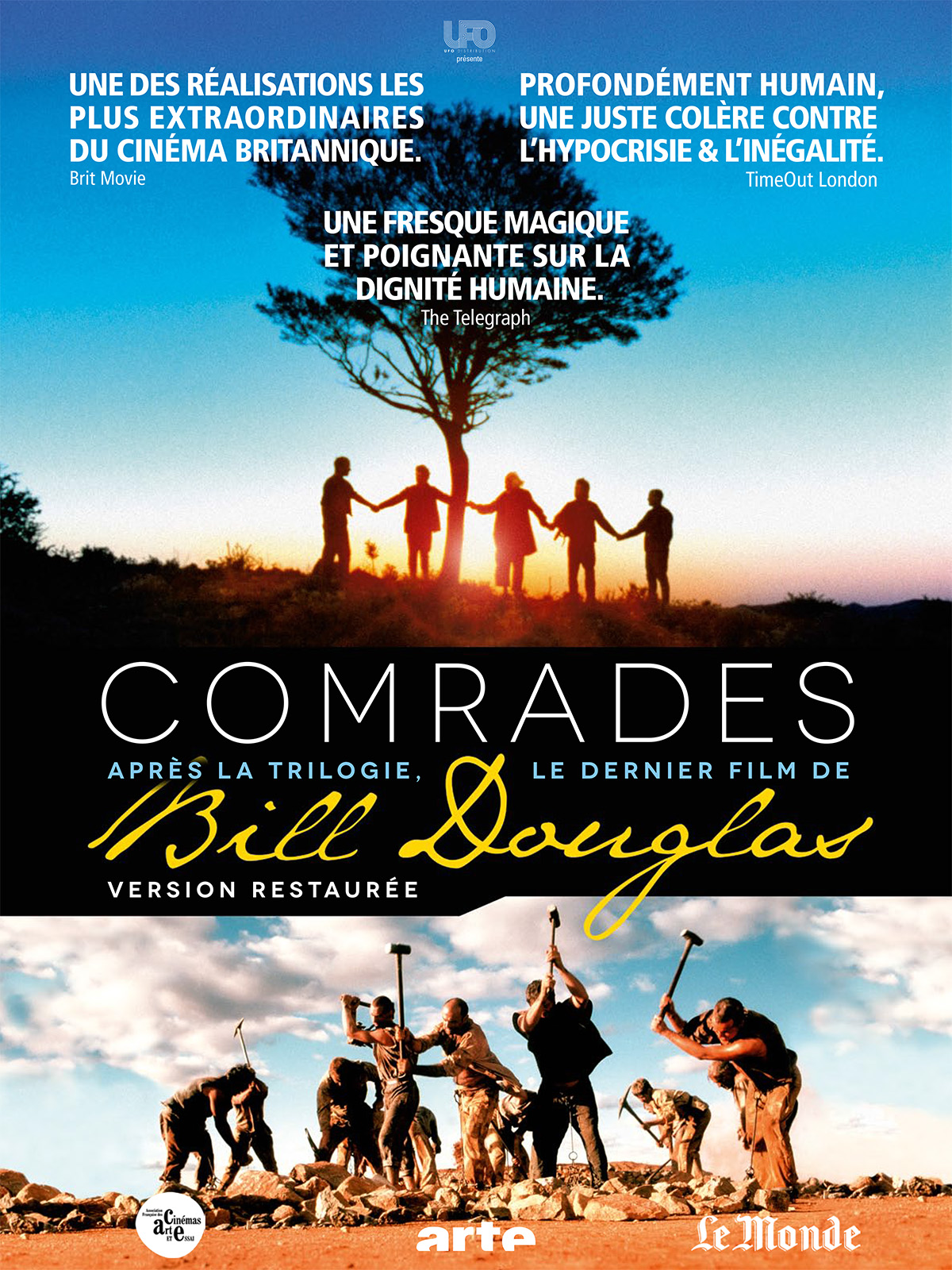

Comrades (1987)

L'archéologie d'un sourire ouvrier

Alors que George Loveless (Robin Soans), connu plus tard comme étant l'un des « martyrs de Tolpuddle », creuse en ce début des années 1830 une tranchée dans un bout de campagne du Dorset pour le compte des grands propriétaires terriens de la région, celui-ci tombe sur un bout de poterie, en examine la forme, puis s'en débarrasse en se remettant à une tâche pauvrement rémunérée. Non pas que l'homme se contrefiche de toute manifestation, y compris ruinée, de culture (au contraire, il aime les livres et en conserve quelques-uns dans sa chiche demeure). Mais, à ce moment précis, l'individu par ailleurs soucieux de se cultiver est brutalement requis pour n'être que le paysan au service d'un maître qui le paie mal, cultivant pour lui une terre parfois ingrate qui de toute façon ne lui appartient pas. Il y a pourtant une force si simple et si puissamment allégorique dans cette simple séquence qui, contractée dans le détail d'un bris de céramique par hasard trouvé puis jeté par un journalier, demanderait si par hasard l'histoire peu sue ou oubliée des premières tentatives réprimées de regroupement de prolétaires ayant identifié leur destin commun afin de se mobiliser dans la défense de leurs intérêts salariaux ne ressemblerait pas à un vestige à haute teneur archéologique. Comme les restes d'une antiquité peut-être glorieuse mais appartenant aussi à une tradition brisée – celle, aurait dit Walter Benjamin, des opprimés. C'est alors que Comrades (1987), un long-métrage dont Bill Douglas aura caressé le projet depuis la fin des années 1970 dès lors qu'il prit connaissance d'un épisode fondateur de l'histoire du mouvement ouvrier anglais (et, par extension, de l'histoire universelle du mouvement social et syndical), expose de la manière la plus évidente (et l'évidence serait presque tantôt laconique, tantôt lapidaire, à l'image de certains raccords à la fulgurance toute bressonienne précipitant souvent ici la narration) une ambition proprement archéologique à partir de laquelle il serait possible de penser l'articulation dialectique d'un fragment inactuel du passé avec notre actualité tristement compliquée. Et puisque l'arkhè recoupe depuis son étymologie grecque les idées constitutives de commencement et de commandement, la perspective archéologique proposée par le cinéaste anglais aura donc consisté en la représentation – mieux : la re-présentation – d'une vieille histoire oubliée en vertu de laquelle des hommes ont commencé à imaginer et mettre en pratique ensemble les formes sociales de communauté et de solidarité au nom desquelles s'essayer depuis la subordination salariale à œuvrer dans le sens de l'auto-commandement syndical. Cette histoire-là, il ne faudrait donc pas la considérer comme un vieux morceau de poterie digne de retourner là où il a été trouvé : autrement dans une terre de servitude sous laquelle aura été enfouie la mémoire des luttes de classes passées. Au terme des 180 minutes de projection, l'ultime séquence de Comrades expose avec une frontalité toute brechtienne (et probablement ressouvenue des expériences théâtrales menées par Bill Douglas en la compagnie de Joan Littlewood au sein du Theatre Workshop à la fin des années 1950 jusqu'à la mise en scène de sa propre pièce, Solo, jouée à Cheltenham en 1962) le personnage de George Loveless qui, revenu avec ses comparses de la déportation en Australie, adresse directement au spectateur – ses yeux dans nos yeux – un discours imposant la nécessité de lutter contre les forces de l'amnésie concourant à renforcer une même servitude salariale. Cette conclusion est magnifique, d'une part parce qu'elle propose une « image discursive » (Gilles Deleuze) qui, toutes choses égales par ailleurs, pourrait rappeler le finale de The Great Dictator (1940) de Charlie Chaplin en refusant surtout de camoufler le didactisme du message dans les formes consensuelles d'un mimétisme représentatif (qualifiable de réalisme ou de naturalisme) ainsi que l'aura imposé Ken Loach à la même époque et à partir d'options politiques par ailleurs semblables. D'autre part, parce qu'elle montre non pas un homme qui ferait la leçon en regardant de haut le spectateur (s'il avait été filmé en contre-plongée) mais un individu devenu sujet dont le discours l'oblige à lever les yeux (parce que la caméra monte progressivement dans les cintres) tout autant que le spectateur lève également les siens en regardant l'écran sur lequel se projette cette adresse subjective visant l'entretien d'un souci (du) collectif par-delà la « discordance des temps » (Daniel Bensaïd). Enfin, parce que cette élévation collective du regard, de part et d'autre de la membrane diaphane de l'écran, si elle rappelle déjà l'envolée littérale en conclusion de la précédente trilogie de l'enfance formée de My Childhood (1972), My Ain Folk (1973) et My Way Home (1978), instruit également la nécessité de la perspective archéologique à partir de laquelle un vieux morceau de poterie antique acquiert la même importance symbolique que l'histoire oubliée des luttes sociales ensevelie sous les monticules charbonneux des terrils ouvriers. A cet égard, nous sommes tous virtuellement autant de George Loveless, autant de sujet héroïque devant apprendre à considérer l'histoire de notre propre assujettissement salarial, quand bien même elle apparaît sous la forme d'une antiquité morcelée. Reconstituer l'histoire (de l'émancipation) humaine en ses bris et ses oublis, c'est donc constituer le sens d'un combat qui, contre une servitude d'aujourd'hui qui fut déjà une servitude d'hier, se comprend de manière absolument contemporaine (dès lors que, comme l'ont dit Giorgio Agamben et Jean-Luc Nancy en rappel de Walter Benjamin, le contemporain n'est rien d'autre que la césure du temps en ses faces actuelle et inactuelle, faces aussi distinctes que complémentaires).

Les petits journaliers du Dorset

promis à devenir géant herculéen

Une autre image posséderait dans Comrades une indéniable valeur archéologique : il s'agit du géoglyphe, celui du Géant de Cerne Abbas exposant dans une colline crayeuse du Dorset et sur une cinquantaine de mètres d'envergure l'image d'un géant en érection, une énorme massue brandie (un autre géoglyphe célèbre, le Cheval blanc de Uffington situé dans le comté d'Oxfordshire, orne la pochette de l'album English Settlement du groupe de musique pop XTC sorti en 1982). La datation de cette image reste encore discutée, certains historiens la rapportant à l'époque de la guerre civile anglaise entre 1641 et 1649 (un noble en aurait demandé la réalisation afin de moquer l'un des acteurs politiques de cette guerre, Oliver Cromwell, ce républicain alors opposé aux royalistes étant par ailleurs surnommé l'« Hercule anglais »), quand d'autres la feraient encore remonter à deux mille années. Cette colline au géant herculéen arborant les signes de la virilité (la massue brandie) et de la fertilité (l'organe sexuel en érection), George Loveless la traverse au début du film, le contraste d'emblée comique (mais le contraste de comique deviendra vite cosmique) entre la petite taille du personnage et le gigantisme de la silhouette se transmuant progressivement au cours de la projection en symbole insolite de la grandeur épique d'hommes simples dont le combat ne saurait connaître l'infertilité. Il sera à ce titre parfaitement légitime de qualifier de fresque l'épopée narrée par Bill Douglas, en raison notamment de sa durée (trois heures) comme de la reconstitution d'un combat collectif passé qui lui-même se sera étalé sur plusieurs années. Comme il aura impliqué le franchissement des océans, avec la mise en place à Dorchester du syndicat dénommé par ses membres les « sociétés des frères ou des camarades » et ayant conduit le pouvoir à les condamner à un exil véritablement politique en Australie, jusqu'au mouvement d'opinions relayé depuis Londres afin de réussir à faire revenir les condamnés à être déportés. Mais la fresque ne débouche pas ici, contrairement à ce qui est généralement le cas dans le domaine de la représentation cinématographique, à reconduire les réflexes mimétiques habituels au principe (de l'académisme) du régime représentatif dominant. Ces réflexes au nom desquels des figures positives identifiées au camp de la raison des opprimés dans l'histoire auraient héroïquement affronté l'arbitraire de pouvoirs réactionnaires (propriétaires terriens, représentants de l'église, fonctionnaires de l'ordre judiciaire) qui pour leur part auraient conjugué leurs efforts dans la même déraisonnable répression des justes causes. Nombreuses seront en effet les procédures proposées par le cinéaste pour contourner ou neutraliser les chemins balisés de la représentation. En refusant par exemple d'identifier d'emblée des personnages qui ne se révèlent qu'en résultante de la relation nouées les uns avec les autres. En refoulant également hors-champ des passages autrement obligés (des actions à proprement parler du syndicat jamais désigné ainsi aux formes prises par le mouvement d'opinion qui lui a été favorable). Ou bien encore en réduisant d'autres moments à l'épure formelle (de la constitution de la société secrète à l'incarcération de ses membres). Comrades multiplie ainsi les prises de vitesse (la séquence inaugurale de destruction des machines, démarrant comme une scénographie straubienne pour se prolonger dans un fracas découpé comme un film eisensteinien). Comme il propose les formes diverses de la contraction ou de la soustraction (c'est encore le procès contracté surtout dans une discussion préalable entre l'avocat libéral, le juge bourgeois et le prélat) afin d'empêcher la figement académique induit par le traitement cinématographique traditionnel de la fresque. Tout en creusant enfin des sillons le long desquels la représentation du passé trouve à se prolonger en présentation d'un présent ramassé en pointes effilées de sensation et en actes à la fulgurance, aussi essentielle que confondante. Ainsi, le bruit de l'argent frotté sur la table en bois de l'injuste rémunération patronale traduit un dépit qui se donne moins à voir qu'il ne s'entendrait littéralement en résonnant et dont la résonance sèche affecte le visage contrit de l'un des journaliers (le vieux Stanfield joué par Stephen Bateman). Et cela sur un mode esthétique de la dislocation de l'audible et du visible qui, à l'instar de ces paroles intimes susurrées par une femme à l'oreille de son compagnon (« Je ne rajeunis pas ») depuis le décollement des mots (prononcés) et de la bouche (cachée), font particulièrement penser au cinéma pratiqué par Robert Bresson. Cette dislocation induisant par ailleurs un mouvement esthétique d'autonomisation des éléments sonores et visuelles concoure à assurer à de telles procédures de représentation cinématographique qu'elles puissent entrer largement en écho politique avec la pente émancipatrice suivie par les six prolétaires de Tolpuddle. Et cette perspective est ce qui s'expose primordialement dans l'éclatant sourire de George Loveless dont la déportation sous le soleil brûlant d'Australie ne cramera pas la vitalité solaire. En même temps que l'exil australien est montré selon un émouvant retournement dialectique. Non pas comme le prix que le pouvoir fait chèrement payer à ceux qui s'opposent à son autorité, mais comme l'épreuve initiatique ultime au nom de laquelle vérifier pratiquement la légitimité des valeurs de la camaraderie prônées de l'autre côté de l'océan, non plus dans la métropole mais dans les colonies britanniques. Ce sourire maintenu qui réitère celui (que l'on croyait d'ailleurs impossible) de Jamie dans la dernière partie de la trilogie de l'enfance atteste enfin d'une saine affirmation. D'un oui à la vie sans aucun déni ni nier les contre-forces réactionnaires qui travaillent à la diminuer ou l'appauvrir et qui viendrait contredire certains témoignages voulant accréditer la tristesse irrémédiable de Bill Douglas – l'homme comme le cinéaste, le plus grand d'Écosse depuis John Grierson. Ce sourire préservé et exposé lors de l'adresse finale avère un vitalisme raccord avec celui du Géant de Cerne Abbas. Et si Comrades accorde à ses personnages le statut de géant, c'est en vertu d'un dessin général privilégiant souvent contre le gros plan le plan large (par exemple les retrouvailles australiennes des déportés, une séquence en tout point digne de John Ford), le premier n'étant alors préféré au second qu'en raison de la consécration du sourire universel de ces géants herculéens qu'ils ont été à l'instant de la plus grande faiblesse. Des géants que nous serions aussi si nous désirions arborer le même sourire en héritant d'un même credo : la camaraderie, en guise de preuve qu'un grand passé précède l'histoire de notre désœuvrement politique ou militant présent, aurait encore de l'avenir pour peu que l'on veuille bien lui ouvrir cet avenir qui n'est rien d'autre que le nôtre.

La critique de la terre

inséparable de la critique du ciel

Ce sourire, on l'aime, ses rares récurrences représentent autant d'occasions de faire mentir l'image de la tristesse supposée de la figure du militant que d'aucuns identifièrent en leur temps, farcis de nietzschéisme, à l'affect même du ressentiment. On se souvient ainsi dans I Wish I Knew, histoires de Shanghai (2010) du chinois Jia Zhang-Ke de cette photographie du militant communiste d'avant la victoire de Mao en 1949 souriant alors même que ses gardiens l'emmènent à son exécution. Et puis, électrisant un visage ensanglanté et tuméfié, l'improbable sourire du militant de l'IRA Bobby Sands dans Hunger (2008) de Steve McQueen. C'est également, en conclusion de Jimmy's Hall (2014) de Ken Loach, le beau sourire du communiste irlandais Jimmy Gralton alors que lui a été promis un nouvel exil étasunien. Un sourire qui se partage avec les jeunes gens suivant le camion qui l'emporte au loin, ceux-ci lui demandant de ne pas les oublier autant qu'il ne le sera pas par ceux qui ainsi entretiendront son souvenir. Cette fin émouvante d'un long-métrage présenté par son auteur comme étant son dernier relevait un peu le reste d'une fiction qui, comme trop souvent chez celui-ci, obéit à des schémas narratifs aussi convenus que démonstratifs, et aussi démonstratifs que contradictoires (puisque la transmission du message de l'émancipation, déclinée présentement ici sur son versant culturel via le dancing appartenant à Jimmy Gralton et devenu maison de la culture et université populaire, s'effectue comme un curé ferait sa messe en s'adressant à ses ouailles). A ce titre, il y a tout intérêt à comparer deux séquences issues respectivement de Comrades et de Jimmy's Hall justement, très proches certes s'agissant de la contestation du pouvoir de l'église catholique, mais aussi très éloignées quand on interroge leur manière de la montrer esthétiquement (et la différence esthétique indiquerait presque un différend politique). Dans le film de Ken Loach, la représentation de la messe hostile aux actions culturelles entreprises au sein du hall de Jimmy est hachée, victime d'un montage alterné cassant la dynamique discursive du prélat par des inserts sur la joie de vivre éprouvée par les participants qui dansent et s'amusent dans la maison du militant. La démonstration est imparable, mais double : le curé a évidemment tort, mais à l'instar aussi de celui qui le filme en l'identifiant comme le perdant d'une cause forcément partagée par les spectateurs à qui ce dernier s'adresse comme si le réalisateur occupait lui aussi une chaire. Si une semblable séquence se trouve dans le film de Bill Douglas, elle est soumise à un traitement filmique bien différent qui préfère aux facilités didactiques du montage parallèle ou alterné une troublante continuité discontinue ou dis-continuité. Le curé (joué par le shakespearien Freddie Jones) s'adressant à ses ouailles depuis l'orthodoxie du message évangélique remarque que l'un d'entre eux (James Brine joué par Jeremy Flinn) manifeste un gêne, celui-ci finissant par sortir au moment où un chant est alors entonné afin de préserver l'unité symbolique dès lors fragilisée du groupe des fidèles. Il se trouve que ce chant lui-même se fond de manière quasi-indiscernable avec un autre chant semblable initié dans un lieu voisin dont on découvre qu'il est dévolu à la foi protestante et qu'il rassemble entre autres les journaliers, tous victimes de baisses arbitraires de leurs rémunérations. Contre le recours aux ficelles de l'opposition schématique servant d'emblée pour Ken Loach à préjuger de l'intelligence du spectateur en établissant à sa place la nette distinction entre les justes et les injustes, Bill Douglas investit autrement plus subtilement la zone au sein de laquelle voisinent ce qui formellement se perpétue (le chant au principe de l'unité des croyants rassemblés au nom de leur foi commune) et ce qui concrètement commence à s'écarter (l'affiliation à une église réformée autorisant la possibilité d'une parole collective qui, éloignée du contrôle exercé par l'église catholique, trouvera ensuite à se prolonger dans un nouveau lieu laïcisé, soit désidentifié cette fois-ci de tout encadrement religieux). Certes, les séquences des deux films respectifs appartiennent à deux époques historiquement séparées par presque un siècle. Et, dans l'intervalle, l'athéisme aura fait de sérieux progrès et le recours symbolique au vocabulaire chrétien affirmé par George Loveless témoigne principalement qu'il était encore impossible ou inenvisageable de s'en dispenser pour des hommes issus des fractions les plus prolétarisées du monde rural d'alors. En même temps que le passage du catholicisme au protestantisme comme de ce dernier à la relative laïcisation du message évangélique (sous la forme perpétuée d'une communauté d'hommes rassemblés au nom d'un credo collectivement partagé ayant pour but une nouvelle configuration du spirituel et du matériel dans la défense précise d'intérêts matériels immédiats) instruit d'une histoire longue de l'émancipation dont on sait depuis Karl Marx qu'elle s'accomplira depuis la « critique du ciel » jusqu'à la « critique de la terre » (cf. Kostas Papaioannou, De la critique du ciel à la critique de la terre, éd. Allia, 1998). Une histoire longue dont on n'ignorerait pas non plus qu'elle aurait déjà contradictoirement commencé au sein même d'un christianisme que, en héritage de la sociologie de Max Weber, Marcel Gauchet aura qualifié de « la religion de la sortie de la religion ». Mieux vaut alors en effet un film exposant frontalement les contradictions dialectiques de l'auto-émancipation humaine (qui passe par la religion pour envisager d'en sortir) qu'un autre posant schématiquement l'opposition du contrôle ecclésial et de l'université populaire en imposant dans la foulée une vision lourdement démonstrative digne d'une messe laïque ou d'une séance de patronage. La division structurale de l'arkhè, en commencement et en commandement, commande ainsi dans Comrades que les figures historiquement soucieuses de commencer à vivre une vie libre se commandent à elles-mêmes en assortissant leur auto-commandement d'un ensemble partagé de valeurs qui, parce qu'elles sont partagées par le cinéaste racontant leurs aventures et mésaventures, éclatent comme une constellation incluant leur actualité – la nôtre. Quand bien même l'opinion dominante au service de l'hégémonie néolibérale insiste pour dire qu'il s'agirait là de vieilleries antiques longtemps formalisées puis captives des appareils de contrôle des subjectivités conçus par les églises afin de se constituer comme telles en instituant leur pouvoir à partir de l'incorporation de leurs sujets.

L'archéologie du mouvement ouvrier

au croisement de celle des images en mouvement

Une autre expression de la vérité archéologique du film de Bill Douglas réside dans tous les dispositifs pré-cinématographiques participant à la structuration par distanciation auto-réflexive de la fiction narrée par son film. Précisément, l'acteur Alex Norton interprète successivement une dizaine de personnages différents (d'abord le lanterniste itinérant sous l'égide de qui est impulsé le récit puis le sergent Bell, Wollaston, le montreur de diaporamas, le cavalier joyeux, un garde, un vagabond, le capitaine McCallun, un silhouettiste français et enfin un photographe excité originaire d'Italie) configurant de manière à la fois kaléidoscopique et perspectiviste un même personnage allégorique avérant que cette histoire qui serait donc la préhistoire du syndicalisme est déjà une histoire de cinéma contemporaine des machines de vision au fondement archéologique même de l'histoire du cinéma. Ombres chinoises et diaporamas, lanternes magiques et silhouettes découpées, thaumatrope et plaques photographiques scandent ainsi une narration ne cessant d'expérimenter de nouvelles manières de représenter et de figurer dont le film lui-même se pose directement comme un héritier. Un héritier non ignorant de sa préhistoire comme devraient l'être toutes les personnes (depuis le monde du travail mais l'auto-émancipation ne s'y réduit pas) soucieuses de s'opposer à la domination qui les asservit. Au point d'ailleurs de faire du lanterniste itinérant l'homme travaillant à faire circuler gratuitement les nouvelles d'un front qui ne se disait encore pas social comme de faire du silhouettiste un Français fier de la Révolution (et la silhouette du gouverneur australien qu'il découpe fait comiquement penser à une tête guillotinée). Même si sa promotion circonstanciée du libéralisme politique peut indifféremment précéder une haine à l'égard des domestiques. Au point que Bill Douglas pourra aussi être identifié successivement au montreur d'ombres, au lanterniste ou silhouettiste lorsqu'il montre en contre-jour fordien la ré-union australienne des six « martyrs de Tolpuddle », projetant ici l'image inversée des détenus désireux d'en finir avec leur gardien replié dans sa cabane, racontant ailleurs et avec un quasi-manière de synecdoque ou de façon métonymique la déportation en Australie en usant d'illustrations déroulées comme un tableau japonais. Ou bien encore, dans la conclusion de son film, en proposant en guise de générique-fin les médaillons dessinés de ses personnages et de leurs interprètes (en concluant sur un salut à la reine, rien moins qu'insolent et ironique). Pour l'information, Bill Douglas était un passionné d'appareils optiques qui, maniaquement accumulés durant toute son existence en compagnie de son meilleur ami Peter Jewell (l'homme qui lui offrit une caméra 8 mm. pour cadeau de Noël au début des années 1960, à qui est dédié la trilogie sur l'enfance et qui aura été le co-scénariste de Comrades), ont alimenté grâce à ce dernier et l'université d'Exeter la constitution (sous le nom de Bill Douglas Museum) d'un fonds représentant aujourd'hui la collection publique de documentation et de matériel pré-cinématographique et cinématographique la plus importante d'Angleterre. Bill Douglas, tel un héritier de Wilfred E. Day, premier collectionneur historique dès le début du 20ème siècle et dont la collection d'appareils optiques et pré-cinématographiques a été acquise par la Cinémathèque française en 1959 et exposée au Palais de Chaillot en 1972 (cf. Henri Langlois, Écrits de cinéma, éd. Flammarion/La Cinémathèque française, 2014, p. 535-536). Il se trouve également que Comrades conte l'histoire d'une projection éclatée en micro-récits agencés sur un mode semblablement kaléidoscopique (selon le genre des séquences, de la chronique documentée à la parodie, de la pointe naturaliste à l'interpellation didactique en passant par la fresque en ses accents épiques) et perspectiviste (selon le point de vue des personnages) qui est précisément celui-là même avec lequel se déploient les multiples facettes du personnage allégorique interprété par Alex Norton. C'est que, en effet, la seconde partie (australienne) du film rejoue sa première partie (anglaise), moins pour avérer la dispersion du groupe rassemblé que pour faire de cet éparpillement le mouvement même d'une dissémination fertilisante. A l'instar de celle promise par le géoglyphe du Géant de Cerne Abbas. De même que le désert égyptien de My Way Home proposait alors la relève originale et inattendue du désert charbonneux des terres écossaises infertiles de My Childhood et de My Ain Folk, le désert australien se fragmente ici en multiples oasis avérant la puissance du message solidaire constitué en Angleterre. Ne serait-ce que parce qu'il permet à quelques hommes séparés de ne pas succomber, demeurer droit en tenant fermement sur quelques principes de solidarité et de camaraderie, et résister aux processus de dégradation et d'avilissement au service de la colonisation de l'Australie et de la violente domination de ses populations indigènes entreprise par la monarchie anglaise.

Le secret éclipsé de la camaraderie

On fera d'ailleurs remarquer que, dans Comrades, des acteurs inconnus jouent les personnages principaux tandis que les acteurs connus (Freddie Jones mais aussi Vanessa Redgrave dans le rôle de la propriétaire australienne et James Fox dans celui du gouverneur) interprètent des figures secondaires. Cela au nom de l'inversion dialectique de cette logique élitaire voulant que les stars occupent légitimement l'avant-plan pendant que les inconnus se voient relégués dans les arrière-plans de la figuration. Du vieux Stanfield offrant aux aborigènes colonisés le langage de l'auto-émancipation à James Brine qui alerte un homme voulant s'échapper des travaux forcés en s'habillant en femme que cette issue individuelle a moins de chance de réussir qu'une entreprise collective (et le film commençait d'ailleurs sur les brisées de Ned Ludd et des luddites habillées en femmes et cassant les machines qui les mettaient au chômage) ; de George Loveless qui jouit de la gentillesse d'un enfant perdu dans le désert comme lui au fainéant Hammet (Keith Allen) qui rattrape ce même gamin séduit par les rançons de la servitude l'ayant poussé à trahir le fils Stanfield (Philip Davis) : tous affirment, depuis l'écartement subi et la désorientation dans le désert occidental de la colonisation la généralisation, hasardée au risque de la volatilisation, des valeurs de la société des camarades. Une société dont Walt Whitman rêvera quelques temps plus tard aux États-Unis l'utopie en l'appelant « unionisme » comme il l'écrira dans Specimen Days en 1882. « ''Camaraderie'' est le grand mot de Whitman pour désigner la plus haute relation humaine explique dans la foulée de Pierre-Yves Pétillon le philosophe Gilles Deleuze (…) Ainsi se tisse une collection de relations variables qui ne se confondent pas avec un tout, mais produisent le seul tout que l'homme soit capable de conquérir dans telle ou telle situation. La Camaraderie est cette variabilité, qui implique une rencontre avec le Dehors, un cheminement des âmes en plein air, sur la ''grand-route'' » (in Critique et clinique, éd. Minuit-coll. « Paradoxe », 1993, p. 79-80). Cette camaraderie initialement tissée sur le métier du Dorset, ensuite déroulée en aller et retour entre l'Australie et l'Angleterre, est précisément celle que chante Comrades en la « collection de relations variables » dont est tramé son récit kaléidoscopique et perspectiviste (on aimerait encore inclure ici les dissonances de la partition composée par Hans Werner Henze, entendu chez Alain Resnais, combinées aux accents plus traditionnels de la musique de David Graham). Cette camaraderie qui détourne dialectiquement la marque de l'infamie inscrite par le feu du pouvoir sur la chair des déportés en sceau d'une même société informelle et ouverte sur un devenir infini (le C dans la paume de la main attestait de la condamnation, il indique maintenant le cercle ouvert de la Camaraderie) : voilà le secret archéologique de notre propre histoire qui est autant celle de la servitude salariale que celle de sa sortie émancipatrice fragilement indiquée par le sourire ineffaçable enfonçant dans le coin de l'existant le déjà là minimal de l'utopie.

Et voilà que, en 2014, nous est revenu entre les mains un film revenu lui-même de l'oubli (il demeurait invisible depuis sa sortie en 1987). Un film qui aurait lui-même connu et expérimenté, éprouvé et traversé le désert de sa propre impossibilité (après la rupture de Bill Douglas avec Ismail Merchant, le producteur des films de James Ivory d'alors, le tournage de Comrades prévu pour 1984 alors que l'écriture du scénario datait quant à elle de 1979 a été repoussé, redémarrant en 1985 avec des dépassements de budget consécutifs à des difficultés de tourner en Australie pour conduire enfin à trois versions successives dont la dernière rétablit la série censurée de quelques images appartenant à une séquence de zoophilie). Comrades, tel un vieux morceau de poterie antique ou inactuelle et dont on est émerveillé qu'il reflète si bien notre actualité sociale. Malgré le fait que celle-ci soit souvent oublieuse de sa propre histoire (ou préhistoire herculéenne) qui se confondit au moins une fois avec un sourire. Étrange proximité des motifs de l'éclipse et du sourire, dans Comrades comme dans Les Harmonies Werckmeister (2000) du hongrois Béla Tarr. Précisons ici que Bill Douglas se sera peut-être inspiré du passage de Vénus devant le soleil dont les phases successives avaient été enregistrées sur plaques daguerréotypes en 1876 par un astronome nommé Janssen muni d'un revolver photographique et précédé sur ce chemin par Eadweard Muybridge photographiant en 1872 la décomposition du galop d'un cheval (et Bill Douglas avait d'ailleurs écrit un scénario consacré à la vie de ce dernier inventeur : cf. Henri Langlois, opus cité, pp. 470-471 et 770-771). En relais de celui affectant de manière aussi intempestive qu'inoubliable le visage de Jamie à la fin de la trilogie de l'enfance, le sourire fragile et héroïque des ouvriers partageant le souci universel de l'émancipation ressemble en effet à l'éclipse inaugurale avec laquelle s'ouvre Comrades en ce qu'elle annonce la fin utopique de l'éclipse d'un moment fondateur de l'histoire du mouvement ouvrier et du syndicalisme – l'histoire de l'émancipation humaine, toujours en cours : la nôtre.

Les derniers jours de la classe ouvrière seront les premiers

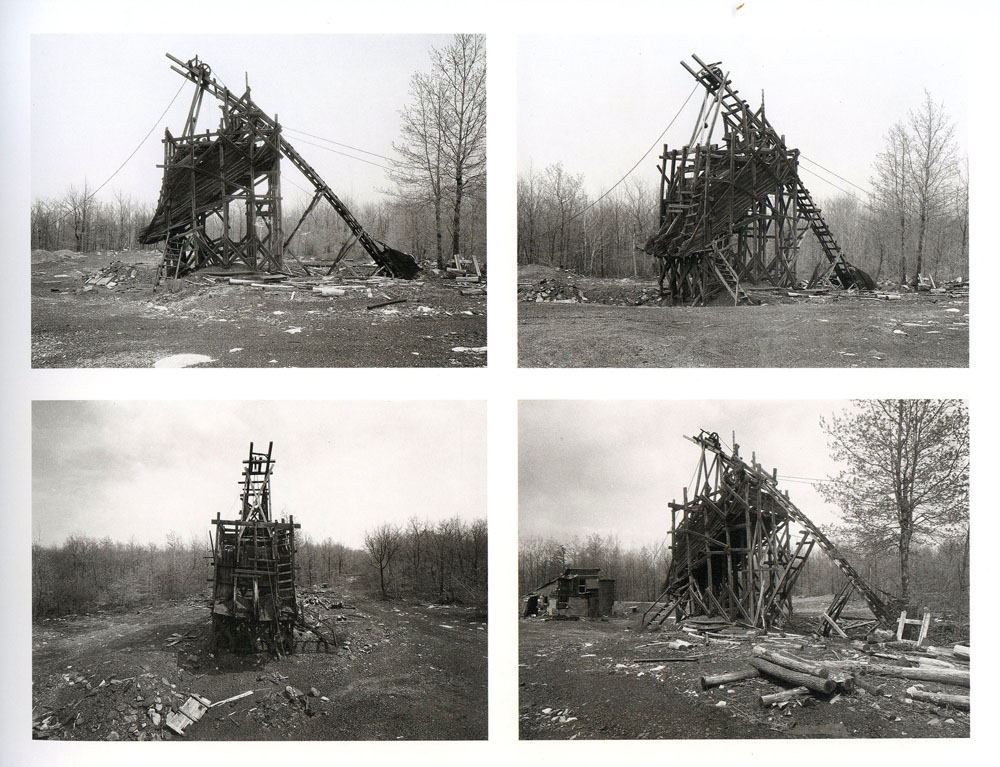

Dans son ouvrage Poétique des ruines en France. Ses origines, ses variations de la Renaissance à Victor Hugo, Roland Mortier évoque dans une note de bas de page un essai intitulé Ruins écrit en 1972 par deux chercheurs anglais, Michael Felmingham et Rigby Graham, en raison notamment de ceci qu'ils « consacrent tout un chapitre aux ruines des deux guerres et aux ruines industrielles (usines, mines et chemins de fer abandonnés) » tout en soulignant par ailleurs comme un regret que « ni les dévastations militaires ni ''l'archéologie industrielle'' n'aient beaucoup inspiré les écrivains et les artistes » (Librairie Droz, 1974, p. 227). Et pourtant, les séries photographiques du couple allemand Bernd et Hilla Becher, et pourtant les films du britannique Bill Douglas auront investi un champ de ruines laissé par des industries qui auront moins d'elles-mêmes périclité qu'elles auront été politiquement sacrifiées sur l'autel de la financiarisation du capital opérée au mitan des années 1970 et 1980 par le consensus néolibéral en passe alors de devenir hégémonique. De fait, il y a une dimension archéologique commune à leurs œuvres respectives que l'on ne saurait dès lors réduire à l'illustration compassée ou éplorée de ce qu'une romancière, devenue entre-temps ministre de la culture dans un gouvernement acharné à faire de son socialisme le nom d'une culture de la trahison continuée des classes populaires, avait pour sa part décrit comme les « derniers jours de la classe ouvrière ». L'archéologie est froide, sérielle et analytique pour les Becher, en même temps que leurs inventaires consacrent avec systématisme l'archive photographique de la ruine industrielle en tant que document et pièce à conviction à verser au dossier de la culture et l'art contemporain comme remise rédemptrice des formes du passé – historiquement dépassées. Chez Bill Douglas, l'archéologie est autrement plus brûlante et contradictoire, traversée des clivages de son instigateur au principe des dissonances de son histoire, fossilisée dans son habitus. C'est que ce dernier aura été, avec sa trilogie de l'enfance tournée entre 1972 et 1978, capable de saisir la puissance de transfiguration propre à cette lumière fossile irradiée par les ruines de son enfance ouvrière – ruines extraites du charbon d'un présent travaillé par la désertification alors en cours d'un espace social longtemps configuré par l'industrie minière. Comme Bill Douglas aura été également capable, à l'occasion ensuite de Comrades (1987), de rédimer un fragment à l'origine de la naissance du mouvement ouvrier anglais en le considérant comme aussi digne de culture patrimoniale et de narration épique qu'un morceau de poterie antique.

Tantôt le cinéaste aura poussé dans ses retranchements la contradiction en raison de laquelle les souvenirs opérant par fulgurance digne du cinéma des origines venus d'une enfance ruinée s'enrouleraient dans le devenir documenté d'un désastre plus objectif (et la culture identifiée à l'ami rencontré dans le désert égyptien viendrait alors sauver celui qui ne laisserait derrière lui qu'un champ de ruines aussi bien subjectives qu'objectives). Tantôt il aura désiré remonter davantage le temps, bien plus loin en amont d'une histoire propre dont il aura été l'égyptologue (le cinéma comme pierre de Rosette), afin d'extraire de cette terre ingrate du temps linéaire chouchouté par les tenants de l'historicisme un morceau de poterie ouvrière, non seulement valable comme signe de patrimoine culturel mais aussi et surtout comme arme à fourbir à l'époque du thatchérisme triomphant – nom anglais identifiant la lutte des classes provisoirement remportée en Angleterre par le capital sur le travail. D'un côté, Bill Douglas aurait vu dans son propre salut culturel le moyen d'une double conjuration symbolique, le passé ressouvenu par fragments charbonneux sortis du terril d'une enfance amochée se prolongeant dans le dépérissement documenté au présent d'un monde social alors à l'agonie. De l'autre, il serait passé outre la dimension culturelle limitée de l'archéologie du mouvement ouvrier britannique afin de proposer une image dialectique en court-circuit à la dialectique thatchérienne d'une raison dans l'histoire vouée désormais à substituer aux rendements décroissants du capitalisme industriel les nouveaux gisements de profitabilité du capitalisme financier. Dans les deux cas (l'enfance du réalisateur sauvée d'un présent en phase d'épuisement, l'enfance du mouvement ouvrier en salut à son présent malmené), il aura donc fallu aller dans un désert afin de trouver de quoi faire reverdir cet autre désert qui n'était que le premier, celui dont on part et où toujours l'on revient : le désert égyptien de l'amitié et de la culture venant après et contre le désert charbonneux de Newcraighall en Écosse ; le désert australien de la camaraderie éprouvée et de la solidarité interraciale venant en relève du désert du pays natal dominé par la clique des propriétaires terriens, curés et autres représentants de l'ordre bourgeois. « Malheur à qui recèle un désert », prophétisait le Zarathoustra de Friedrich Nietzsche. Ce désert, qui n'est rien que celui des forces conjuguées de la domination sociale, aura de toute évidence épuisé des forces de vie – celles de Bill Douglas décédé à l'âge de 57 ans, celles de Stephen Archibald mort à 38 ans, celles de Hughie Restorick (qui joue dans la trilogie le frère aîné de Jamie), suicidé. Ce désert n'aura cependant pas asséché les contre-forces au principe de quatre films brûlant du feu d'une étoile filante dont la traîne cométaire transfigure encore le ciel souvent morne du cinéma britannique. Au point de donner tort à François Truffaut et Jean-Luc Godard qui n'auront professé que mépris à l'égard du cinéma anglais puisque les quatre films sont parmi les plus beaux du monde.

Le 20 janvier 2016

Pour lire la première partie, cliquer ici.

Des Nouvelles

du Front...

Des Nouvelles

du Front...

Écrire commentaire