Des nouvelles du front cinématographique (21) : Le double ou les tremblements imaginaires du réel

Le double, le trouble

Le double est cette nouvelle figure expressive des troubles de l'âme valorisée par la littérature romantique, puis par le genre littéraire fantastique qui en a prolongé l’invention dans le courant du 19ème siècle. A l'époque de l'avènement de la pensée rationnelle imposée à l'Europe par la Révolution française, l'insistance littéraire sur une figure qui obscurément œuvre à diviser les individus et brouiller les certitudes représente une forme de résistance symbolique au règne idéologique de la transparence et de l'unité rationnelle du monde promu par la philosophie des Lumières. En même temps, le double littéraire n’a pas cessé de redoubler ou d’accompagner comme une ombre, d’abord les représentations classiques de l’anormalité pathologique, puis celles saisissant l’Autre colonisé à travers le prisme de l’orientalisme.

L'art du cinéma, techniquement constitué à la fin du 19ème siècle, et contemporain de l'invention de la psychanalyse attentive à une vie psychique excédant la seule sphère de la conscience, repose à nouveaux frais le conflit symbolique entre la raison et la déraison, entre le même et l’autre. D’un côté, le cinéma valorise l'objectivité documentaire du monde attesté scientifiquement par l'enregistrement filmique. De l’autre, il institue la doublure fantasmagorique de ce même monde dont les fantômes projetés sur l'écran de cinéma s'autonomisent de la réalité dont ils ont été extraits.

De part et d’autre de ces deux pôles réside un écart créateur qui déterminera une partie significative de la production cinématographique, allant jusqu’à déborder le seul genre fantastique. Si le double est l’autre nom du spectre, et si le spectre est la hantise de la réalité craintive de toute division dispersive, l’art du cinéma ne résiderait-il alors pas en bordure de la réalité comme symbolisation rassurante du réel, et de l’imaginaire travaillant toujours à inquiéter la réalité en la reconfigurant à l’image de nos fantasmes ou désirs, même les plus inconscients ?

1/ Le double en littérature et son redoublement cinématographique

Si le réel désigne ce qui est, le double concourt alors à diviser l'unité du réel en y injectant une bonne dose d'incertitude. Le double, en induisant la logique du trouble, nous inquiète en nous faisant douter de l’évidence supposée du monde réel. Le double se présente ainsi comme une figure divisant les individus et malmenant l'intégrité de la réalité. Le double signale que la réalité est ébranlée sur ses bases. Cette figure manifeste des êtres scindés, fendus, fissurés. L’autre, en surgissant toujours imprévisiblement, rappelle au moi sa propre étrangeté à lui-même. « Je est un autre » affirmait Rimbaud. « On m’a toujours cru identique à moi-même », se plaignait de son côté Fernando Pessoa. Ce règne du non-identique de soi avec soi-même domine L’Étudiant de Prague (1913) de Paul Wegener, ainsi que les adaptations cinématographiques des classiques de la littérature romantique et fantastique. Celles de Docteur Jekyll et Mister Hyde d’après Robert-Louis Stevenson, par John S. Robertson en 1920, Victor Fleming en 1941, Terence Fisher en 1960, et par Stephen Frears en 1995 (sous le titre de Mary Reilly). Celle aussi du Portrait de Dorian Gray (1944) d’Albert Lewin d’après Oscar Wilde. Les adaptations des nouvelles fantastiques de Poe (William Wilson par Louis Malle en 1967) et de Maupassant (Le Horla par Jean-Daniel Pollet en 1966) montrent également que le cinéma d’auteur français n’est pas en reste concernant le traitement esthétique de la figure du double.

2/ Doubles héroïques, doublures monstrueuses

La promotion hollywoodienne de la figure populaire du super-héros subordonne la notion de double sur la question éthique de la justice et de la division qu’elle implique entre les sphères privée et publique : ce sont exemplairement la série des Superman, et surtout les séries des Batman réalisés par Tim Burton, Joel Schumacher et Christopher Nolan, et des Spiderman réalisés par Sam Raimi. Le masque sert alors ici à faire de l’individu quelconque l’impersonnelle et universelle allégorie de la justice en acte qui supplémente les carences de l’ordre policier et judiciaire existant. On pourrait retrouver une extension des jeux de masques entendus comme jeux de doubles (et de dupes) dans la série d’espionnage Mission : Impossible adaptée de la célèbre série télévisée des années 60. Mais le double héroïque peut connaître aussi l’excessif débordement de ses super-pouvoirs, et voir son être s’ouvrir sur une monstruosité qui renouvelle la dualité entre raison et pulsion qui traversait déjà le personnage schizophrène du docteur Jekyll doublé par son ombre Hyde. Hulk (2004) d’Ang Lee relève d’une telle catégorie, et l’on y inclura aussi Le Loup-garou de Londres (1980) de John Landis, La Mouche (1986) de David Cronenberg, et O Fantasma (2000) de Joao Pedro Rodrigues : quatre exemples forts où l’animalité de l’homme manifeste une volonté de puissance qui peut déborder, voire dévorer sa part strictement humaine.

3/ Identités masculines troublées

Là où le genre humain travaille à symboliser sa propre existence, le double représente la part maudite de ce travail de symbolisation, sa part littéralement diabolique. Et, longtemps, le diable fut un homme. Dans un registre moins fantastique et plus réaliste, certains films classiques d’Alfred Hitchcock (L’Inconnu du nord-express en 1951, Le Faux coupable en 1956, La Mort aux trousses en 1959, et Frenzy en 1972) montrent comment une trajectoire masculine individuelle et normalement rectiligne connaît une série d’infléchissements, de bifurcations et de dédoublements. Se reconnaître soi-même ou être reconnu dans un autre que soi sont deux modalités hitchcockiennes de ce que le philosophe Paul Ricœur a justement appelé dans un livre : Soi-même comme un autre. Influencés par Hitchcock, Profession reporter (1975) de Michelangelo Antonioni et M. Klein (1976) de Joseph Losey approfondissent sur un versant plus moderne et politique la logique vertigineuse troublant les identités masculines perdues dans le labyrinthe de leurs propres tourments subjectifs. La tentation schizophrénique et l’abolition du moi hantent aussi largement le cinéma, hollywoodien ou non, et ce quels que soient les genres. Le western avec The Shooting (1966) de Monte Hellman et Pat Garrett et Billy le Kid (1974) de Sam Peckinpah. La science-fiction avec Blade Runner (1982) de Ridley Scott et Starman (1984) de John Carpenter. Le genre fantastique avec The Other (1972) de Robert Mulligan, Scanners (1981) et Faux-semblants (1989) de David Cronenberg, et Donnie Darko (2001) de Richard Kelly. Le film historique avec Kagemusha (1980) d’Akira Kurosawa et Le Retour de Martin Guerre (1982) de Daniel Vigne. Le thriller avec Chien enragé (1949) et Entre le ciel et l’enfer (1963) d’Akira Kurosawa, La Corde raide (1984) de Richard Tuggle produit et interprété par Clint Eastwood (son rôle le plus troublant à ce jour), et Une histoire de la violence (2004) de David Cronenberg. Le blockbuster avec le bien-nommé Face/off (1997) de John Woo. L’essai poétique avec L’Aigle à deux têtes (1947) de Jean Cocteau et trois films qui s’en inspirent plus ou moins directement : Le Mystère Oberwald (1980) de Michelangelo Antonioni, Nouvelle vague (1990) et Hélas pour moi (1993) de Jean-Luc Godard. A la croisée du film noir et du cinéma expérimental, nous trouvons Lost Highway (1996) de David Lynch et sa grande fêlure schizoïde. Enfin, on devra évoquer Close-up (1990) du cinéaste iranien Abbas Kiarostami qui s’est amusé à redoubler son documentaire consacré à un faussaire qui s’est un jour réellement fait passer pour un réalisateur connu en Iran par la reconstitution fictionnelle de son imposture. Fiction et documentaire : quel est le double de l’autre, son reflet en miroir ? Question labyrinthique, interminable.

4/ Troublantes dualités féminines

Si les personnages victimes du diabolisme du double sont largement masculins dans la production cinématographique mondiale, il ne faut pas pour autant écarter la puissance des films attachés à représenter des personnages féminins en proie à la pente de l’éclatement psychique, et dont le modèle littéraire serait à chercher du côté du personnage d’Alice créé par Lewis Carroll. Outre le classique La Femme aux deux visages (1941) de George Cukor, deux chefs-d’œuvre sont à signaler d’emblée : Sueurs froides (1958) d’Alfred Hitchcock et Persona (1966) d’Ingmar Bergman. Deux films qui hantent la plupart des films consacrés à des femmes divisées à l’intérieur d’elles-mêmes : Les Petites marguerites (1966) de Věra Chytilová, Les Biches (1968) de Claude Chabrol, Céline et Julie vont en bateau (1973) de Jacques Rivette, Cet obscur objet du désir (1977) de Luis Buñuel, Sœurs de sang (1973) et Body Double (1984) de Brian de Palma, Possession (1981) d’Andrzej Zulawski, La Double vie de Véronique (1991) de Krzystof Kieslowski, J. F. partagerait appartement (1992) de Barbet Schroeder, Mulholland Drive (2001) de David Lynch, Sisters (2006) de Douglas Buck, et L’Autre (2008) de Pierre Trividic et Patrick Mario Bernard. Tantôt une femme joue deux rôles différents (comme chez Hitchcock), tantôt deux actrices jouent un même personnage (comme chez Buñuel), tantôt deux femmes sont happées par un même et tragique devenir fusionnel (comme dans tous les autres exemples cités). Preuve en est que la barre du double traverse aussi les femmes, et donc que le double divise également les genres masculin et féminin.

5/ Masculin-féminin doublé(s) : trouble dans le genre

Les identités sexuelles sont-elles aussi stables qu’on le prétend ? La figure du double ne participerait-elle pas à défaire leur unité peut-être seulement fantasmée ? La question du genre entendu comme identité sexuelle construite socialement peut ainsi parfaitement s’articuler avec la figure du double afin de défigurer justement l’unité des appartenances de genre, et rappeler la porosité entre le masculin et le féminin, leurs échanges incessants, leurs reconfigurations perpétuelles, et cela au sein même de chaque individu. Le motif des genres troublés, doublés, redoublés, dédoublés et mutants traverse tous les genres cinématographiques. La comédie est bien représentée avec Mam’zelle Charlot (1915) de Charlie Chaplin, Je ne voudrais pas être un homme (1918) d’Ernst Lubitsch, Sylvia Scarlett (1935) de George Cukor (avec Katharine Hepburn habillée en garçon), Allez coucher ailleurs (1949) de Howard Hawks (avec Cary Grant habillé en fille), et puis Certains l’aiment chaud (1959) de Billy Wilder et Victor Victoria (1980) de Blake Edwards. Pour le fantastique, citons Naked Lunch (1992) de David Cronenberg, mais aussi Dancing (2004) de Pierre Trividic et Patrick Mario Bernard. Pour le polar, nous avons Psychose (1960) d’Alfred Hitchcock et son lointain remake Pulsions (1980) par Brian de Palma. Pour le film psychologique, La Meilleure façon de marcher (1975) de Claude Miller. Pour le film à connotation sociologique et politique, Hors jeu (2006) de Jafar Panahi. Enfin, n’oublions pas de mentionner Tiresia (2003) de Bertrand Bonello et Odete (2005) de Joao Pedro Rodrigues, deux films qui interrogent la figure duelle du transsexuel, au travers de la mythologie grecque pour le premier film, et du thème surréaliste de l’amour fou pour le second.

6/ Doubles comiques

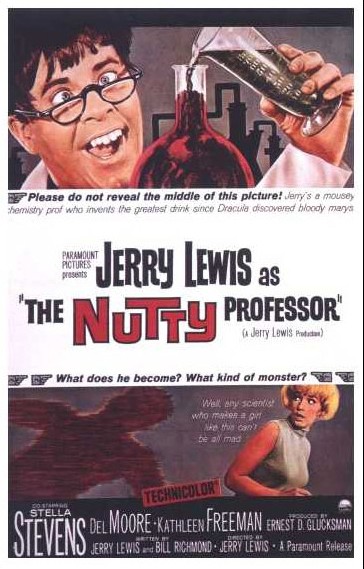

Si nous venons de proposer des exemples de comédies qui s’amusent à brouiller les lignes de partage entre les genres masculin et féminin, nous ne pouvons omettre de mentionner les grands acteurs burlesques du cinéma comique qui avaient déjà manifesté la terrible et loufoque dualité des identités, si ce n’est des corps. Qu’il s’agisse de Charlie Chaplin avec Le Dictateur (1940), de Peter Sellers avec Docteur Folamour (1965) de Stanley Kubrick, de Jerry Lewis, l’héritier de Chaplin, avec notamment Docteur Jerry et Mister Love (1963) et Les Tontons farceurs (1965), et du grand cinéaste portugais libertaire Joao Cesar Monteiro avec Souvenirs de la maison jaune (1989), La Comédie de Dieu (1993), Le Bassin de J. W. (1997), Les Noces de Dieu (1999) et Va et viens (2003). On pourra également trouver des exemples contemporains de cette tournure comique de la figure du double autorisant les délires les plus fous en termes de divisions schizophréniques et de démultiplications psychiques. Qu’il s’agisse de Multiplicity (1996) de Harold Ramis avec Michael Keaton, de Man on the Moon (1999) de Milos Forman avec Jim Carrey, de Fous d’Irène (2000) des frères Farrelly avec encore Jim Carrey, et de Deux en un (2003) à nouveau des frères Farrelly avec Matt Damon et Greg Kinnear en frères siamois. Notons enfin l’étrange Doppelgänger (2006) du japonais Kiyoshi Kurosawa, un film insolite redoublant de façon schizophrénique justement son cadre fantastique initial par d’intempestifs décrochages comiques.

7/ Doublures des mondes

Jusqu’à présent, le double n’était considéré que sous l’angle individuel : un être qui s’imaginait psychiquement rassemblé et semblable à lui-même découvre avec stupeur qu’il est dissemblable d’avec lui-même, et qu’il n’est peut-être que l’ombre ou le reflet dans le miroir d’un autre lui-même qui le dépossède au final de son identité propre. On l’a vu, le double, c’est la perte du propre, la perte du même, le règne du non-identique. Le double, c’est le double mouvement d’expropriation de soi en dehors de lui-même et d’appropriation de soi-même par un autre que soi. Mais il n’y a pas que les individus qui peuvent connaître l’épreuve du double : les mondes peuvent également subir l’expérience vacillante des oscillations de la doublure. C’est l’Amérique moyenne dupliquée à l’identique, mais vidée de toute vie affective, par l’invisible et duplice envahisseur extraterrestre dans L’Invasion des profanateurs de sépultures (1955) de Don Siegel, comme dans Invasion Los Angeles (1987) de John Carpenter. Ce sont les fictions paranoïaques et schizoïdes de Shining (1980) de Stanley Kubrick et de L’Antre de la folie (1997) de John Carpenter où l’imaginaire d’un écrivain contamine et dévore le monde réel. Ce sont les mondes réels où l’actuel et virtuel se scindent et se (dé)doublent l’un l’autre jusqu’à l’indistinction, comme dans la série des Matrix des frères Wachowski, ou dans certains films de David Cronenberg, Videodrome (1982), Le Festin Nu (1991) et eXistenZ (1999). C’est la fantastique coexistence, électrique et irrationnelle, des mondes et des passages les reliant sur le mode du court-circuit qui règne dans les films de David Lynch, par exemple dans la série et le film Twin Peaks (1989-1992), comme dans INLAND EMPIRE (2006). De ce point de vue d’ailleurs, l’œuvre caverneuse, onirique et labyrinthique de Federico Fellini, surtout à partir du baroque Huit et demi (1936), aura exercé une influence décisive sur David Lynch. La doublure des mondes est également une scission des temps qui fissure les individus entre leur passé et leur avenir, entre le réel et le possible, comme le montrent La Jetée (1963) de Chris. Marker et son remake par Terry Gilliam L’Armée des douze singes (1995). On devra enfin dire un mot du remarquable film de M. Night Shyamalan, Le Village (2004), qui met en scène une communauté de vie dont les règles exigent une croyance partagée sans le savoir par le spectateur. Eberlué, ce dernier comprend alors que les fondations de cette société sont de pure fiction, et donc que nos réalités, si elles sont solidement établies sur le plan social et symbolique, sont malgré tout le produit de l’imaginaire humain et de ses projections possibles avant d’être réalisées. La fiction rejoint la réalité pour se confondre avec elle et, ainsi, mieux la diviser entre sa part possible et sa part réelle.

8/ Doubles cinématographiques : les remakes

Après avoir passé en revue les doubles qui brisent et divisent l’unité individuelle (l’individu étant précisément celui qui ne devrait pas être divisé), et les doublures des mondes ouverts sur la multiplicité de leurs entrées, on devra pour finir évoquer ces films qui en redoublent d’autres parce qu’ils en sont les remakes. Le remake est-il la simple copie d’un film original ? On affirmera plutôt que le bon remake, à l’instar de la bonne reprise dans le domaine de la chanson, est celui qui double, dédouble et redouble le film original en l’ouvrant sur des abîmes impensés. On a mentionné précédemment L’Invasion des profanateurs de sépultures et son monde humain redoublé sur lui-même et retourné sur son envers extraterrestre, non-humain. On devra alors rappeler que ce film a connu deux brillants remakes, par Philip Kaufman en 1978 et par Abel Ferrara en 1993. Une grande partie de l’œuvre de Brian de Palma peut d’ailleurs être envisagée comme une série de remakes de films d’Alfred Hitchcock (on pense particulièrement à Obsession en 1978 et Body Double en 1985, remakes détournés de Sueurs froides) visant à monstrueusement défigurer les films originaux pour les retourner sur leur part maudite et inavouable. Mentionnons aussi Sœurs de sang (2006) de Douglas Buck, remake du film de Brian de Palma qui était déjà un remake original de Psychose d’Alfred Hitchcock. Pas un hasard si le cinéma d’Hitchcock, peuplé de doubles, ait incité pareille tentative chez de Palma et ses suiveurs. Et aussi chez Gus van Sant qui a réalisé en 2000 le remake plan par plan de Psychose pour aboutir à un film radicalement différent de l’original réalisé 40 ans auparavant. Geste encore plus radical : Michael Haneke, auteur de Funny Games en Autriche en 1997, a réalisé dix après aux États-Unis le remake de son propre film en respectant fidèlement le plan de découpage. Si des cinéastes classiques avaient déjà réalisé des remakes de leurs propres films, tels John Ford, Alfred Hitchcock, Raoul Walsh, Leo Mac Carey et Yasujiro Ozu, Michael Haneke va plus loin en identifiant son geste moderne à la logique sérigraphique d’un Andy Warhol. On comprendra au bout du compte que le double n’appelle pas la répétition à l’identique, la duplication, mais ouvre à l’éternel retour de la différence créatrice. La maxime du double serait alors : « Un se divise en deux » (Alain Badiou citant Mao).

Lundi 25 janvier 2010

Des Nouvelles

du Front...

Des Nouvelles

du Front...

Écrire commentaire