Des nouvelles du front cinématographique (91) : Deux Dreyer français, Jeanne d'Arc et Vampyr

Entre deux mondes : sur le dernier film "muet" et le premier film parlant tournés en France par Carl Theodor Dreyer (La Passion de Jeanne d'Arc en 1927 et Vampyr en 1931)

« La science nouvelle, à la suite de la théorie de la relativité d'Einstein, a apporté les preuves de l'existence – en dehors du monde à trois dimensions qui est celui de nos sens – d'une quatrième dimension, celle du temps, et d'une cinquième, celle du psychisme. On a démontré qu'il était possible de vivre des événements qui n'ont pas encore eu lieu » (Carl Theodor Dreyer, entretien radiophonique du 27 septembre 1954 in Réflexions sur mon métier, éd. Cahiers du cinéma-coll. « Petite bibliothèque des Cahiers du cinéma, 1997, p. 91)

« Notre vraie vie est peut-être faite de ces fragments d’une autre vie, insaisissables » (Robert Musil, Le Désarroi de l’élève Törless cité par Jean Sémolué, Carl Th. Dreyer. Le mystère du vrai, éd. Cahiers du cinéma, 2005,p. 88)

Quand Carl Theodor Dreyer met en chantier Vampyr (sous-titré dans sa version française L’Étrange aventure de David Gray), il est un cinéaste amplement reconnu. Ce sont ses premiers long-métrages danois, Le Président (réalisé en 1918 mais sorti en 1920) et Pages arrachées au livre de Satan (1919). Ce sont ses autres longs-métrages scandinaves, les suédois La Quatrième alliance de Dame Marguerite (1920) et Il était une fois (1922), ainsi que le norvégien Les Fiancés de Glomdal (1925). Ce sont aussi ses deux films réalisés en Allemagne, Les Déshérités ou Aimez-vous les uns les autres (1922) et Michaël (1924), jusqu’à son dernier film alors en date tourné en France, La Passion de Jeanne d’Arc (1927). Tous ces films démontrent aisément que leur auteur a su faire preuve tout à la fois de souplesse professionnelle et d’originalité formelle. Ainsi, le cinéaste danois sait alterner Kammerspiel (Michaël, peut-être le premier « film de chambre » du genre qui annonce extraordinairement Gertrud, son dernier film et éternel chef-d’œuvre de 1964) et comédies (La Quatrième alliance de Dame Marguerite, étrange préfiguration de cet autre impérissable chef-d’œuvre, relevant plus du genre tragique, qu'est Dies Irae en 1943). Depuis qu’il est entré en 1912 (il avait alors 23 ans) à la Nordisk Films Kompagni tout en ne cessant pas son activité de journaliste et de critique de cinéma, il a su gravir tous les échelons d’une industrie cinématographique qui souffrait alors du succès des films des grands rivaux suédois d’en face (qui, tous deux, partirent d'ailleurs tenter leur chance à Hollywood au milieu des années 1920) : Mauritz Stiller (auteur du film Les Ailes en 1916 d'après le même roman de Herman Bang qui inspira à Carl Dreyer son film Michaël) et surtout Victor Sjöström. Il a ainsi fallu qu’il passe les arcanes obligés de la corporation, de la rédaction des intertitres au montage ainsi qu’à la scénarisation de plus soixante films, avant de pouvoir enfin, six ans plus tard, passer à la réalisation. Capable de travailler dans son pays comme de tourner dans le reste de la Scandinavie, en Allemagne puis en France, Carl Dreyer fait montre d’emblée d’une grande ambition narrative, avec le motif du flash-back employé dès Le Président qui, s'il sera abandonné dans la suite de l’œuvre, peut annoncer l'emploi du motif du rêve dans Vampyr (1931). Et puis, il s’inspire explicitement du génial Intolerance (1916) de David Wark Griffith pour les quatre séquences historiques (traitées diachroniquement et non plus donc sur le mode synchronique caractéristique du montage griffithien) de Pages arrachées au livre de Satan dont la sortie fit alors se dresser les cheveux des protestants (pour la question du suicide assumé) comme des bolcheviques (résultante possible d’une détestation envers ses parents adoptifs parmi lesquels un père, ouvrier typographe qui penchait pour le socialisme et a légué à son fils adoptif ses nom et prénoms). Certes, le privilège dreyerien du montage narratif diachronique apparaît plus classique en regard de la narrativité doublement simultanéiste (à la fois horizontal – dans l'espace, et vertical – dans le temps) pratiqué par David Griffith dans Intolerance. Pourtant, la puissance expressive des visages telle qu’elle irradie l’acte sacrificiel ultime de Siri, l’héroïne finlandaise du dernier volet se déroulant pendant la guerre entre les Rouges et les Blancs en 1918 (un acte éthique et suicidaire en rupture avec la répétition diabolique du reniement et de la corruption à l’œuvre durant les trois précédents épisodes), singularise une démarche esthétique qui triomphera dix ans plus tard avec La Passion de Jeanne d’Arc.

1/ La Passion de Jeanne d'Arc : Le visage de la martyr, l'assomption du gros plan et le cri inaudible

La grande réussite (« architecturale » aurait dit Maurice Drouzy, l'un des grands spécialistes de l’œuvre) du Maître du logis (1925) aura attiré l’œil du Duc d’Ayen, le vice-président de la Société Générale des Films, qui alors disposait des droits d’adaptation du roman Jeanne d’Arc (1925) qui valut à son auteur, Joseph Delteil, la rupture avec ses amis surréalistes, le premier d'entre eux étant André Breton. Scénarisé par l’écrivain et remanié par le cinéaste, le script de ce projet de film devenu La Passion de Jeanne d’Arc a su bénéficier de l’actualité concernant la canonisation de la Pucelle d’Orléans, effective trois ans avant le tournage. L’anecdote (rapportée par le cinéaste lui-même dans un entretien donné à Michel Delahaye pour les Cahiers du cinéma, n°170, septembre 1965) veut que la Société Générale des Films voulant s’offrir Carl Dreyer lui aurait laissé le choix entre trois figures historiques qui l'intéressaient : Catherine de Médicis, Marie-Antoinette et donc Jeanne d’Arc. Et c’est un tirage aux allumettes qui décida du privilège final de la troisième figure sur les deux autres. Il faut ici rappeler que ce film, incontestable chef-d’œuvre de l’époque dite du muet et grand succès public de son temps, a failli disparaître à jamais puisque le premier négatif contenant les coupures voulues par la censure avait brûlé dans un incendie, à l’instar d’ailleurs du second négatif (la pleine restauration du film a pu être accomplie grâce à une copie du négatif non-censuré trouvé dans un asile d’Oslo). On a encore du mal à imaginer ce temps d’avant la reconnaissance institutionnelle du cinéma comme art à part entière, ce temps d’avant les efforts de sauvegarde matérielle et de conservation patrimoniale effectués par les cinémathèques à partir d’une impulsion fondamentale d'Henri Langlois aidé en 1936 par Jean Mitry et Georges Franju. Ce temps est pourtant celui qui a vu engloutir un nombre incalculable de films réalisés par les plus grands réalisateurs (par exemple un tiers de l’œuvre de John Ford incluant la quasi-intégralité de sa période « muette » ou encore 62 films sur 94 tournés par Kenji Mizoguchi) et qui aurait failli nous priver à jamais des inépuisables beautés de La Passion de Jeanne d’Arc.

Alors que Carl Dreyer s’est particulièrement documenté sur l’histoire de Jeanne d’Orléans, il a préféré concentrer son geste cinématographique sur les gros plans du visage d’une figure en souffrance dynamisés par de rapides mouvements de caméra (des travellings, latéraux ou avant), des cadres coupants et des raccords fulgurants. Un visage sur la surface duquel se mêlent de manière indiscernable la souffrance historique de Jeanne d’Arc, le martyre charnel et spirituel d’une figure de résistance universelle et allégorique à l'aura christique manifeste, ainsi que l’hyper-sensibilité d’une actrice de théâtre quasi-vierge de toute participation cinématographique (Renée Falconetti, alors préférée à Lilian Gish et Madeleine Renaud pressenties). Cette passion du christ à laquelle Carl Dreyer songeait à la suite d’une proposition étasunienne jusqu’à la fin de sa vie (il est décédé en 1968) et qu’il n’a jamais réussi à entreprendre (à l’instar de ses autres grands projets inaboutis, entre autres un film en couleurs et les adaptations de Médée d'Euripide et Lumière d'août de William Faulkner), il l’aura malgré tout filmée à même les infinies modulations du visage incandescent, comme chauffé à blanc, de la Falconetti incarnant sa Jeanne. Cette figure littéralement martyrisée témoigne in fine d’une irréductible passion dreyerienne (semblable par ailleurs à celle d’un Kenji Mizoguchi) pour la classe des femmes en souffrance victimes des conditions d’existence que leur infligent la classe des hommes, de l’héroïne du dernier segment de Pages arrachées au livre de Satan jusqu’à l'amoureuse de Gertrud en passant par la sorcière de Dies Irae et la mère morte en couches de Ordet (1954). Dans le droit fil des portraits d’hommes de pouvoir que sont les héros respectifs des films Le Président, La Quatrième alliance de Dame Marguerite et Le Maître du logis, on retrouvera ici d’autres figures masculines identifiées à l’oppression (par exemple ce juge joué par Michel Simon ou encore le personnage de Jean Massieu interprété par Antonin Artaud, sans même insister sur l’évêque Cauchon joué par Eugène Silvain, sociétaire de la Comédie-Française depuis 1883).

La raréfaction de la reconstitution historique ramassée en quelques signes abstraits (des murs blancs et des cadrages obliques et rasants) ou concrets (les cheveux rasés en direct de l’actrice et le refus du maquillage, une première pour un film de fiction) autorise donc un recours intensifié aux gros plans de visages homothétiques à la technique judiciaire du procès-verbal. Cette abstraction dans la reconstitution au profit de l’intensification dans l’expression des visages manifeste, outre cette « visagéité » qui fascinait tant Gilles Deleuze (exemplairement dans Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie, 2 coécrit avec Félix Guattari en 1980) l'analysant d'ailleurs en relation avec l’avènement du christianisme comme régime instituant la forme (et la figure) de la « personne humaine », le désir, alors contrarié par les limites des techniques de l’époque, de restituer la puissance inaudible d’une voix seule résistant au concert grimaçant et moqueurs des jugements masculins. Contemporain du bouleversant mélodrame forain The Unknown (1927) de Tod Browning, La Passion de Jeanne d’Arc est peut-être l’autre grand film « muet » de cette époque à proposer originalement au spectateur d’imaginer l’écoute d’un cri déchirant, d’un cri impossible et donc réel même si inaudible, et dont la sensibilité, si elle échappe à l’ouïe, n’échappe pas à son regard. « L’œil écoute » disait déjà Paul Claudel. Et, s’il peut lire sur les lèvres des acteurs les dialogues réels du scénario coécrit avec Joseph Delteil dont le texte ponctue sous la forme d’intertitres le rythme du film, le spectateur peut aussi et surtout ressentir ce cri de douleur comme s'il était le sien propre. Et, du point de vue de Carl Dreyer qui radicalise ainsi l’identification empathique jusqu’à la pousser dans son sens premier de pathos dont provient bien sûr le terme de passion, ce cri vient alors parachever une esthétique du « réalisme psychologique » comme le cinéaste ne cessait alors de la réclamer. Le « réalisme psychologique », comme refus du naturalisme ou d'un régime de représentation mimétique et réaliste, veut pousser dans ses retranchements ultimes le théâtre afin de justement déborder, de dépasser le théâtre grâce notamment à l’usage antithéâtral des visages filmés en gros plans. Il faudra toute l’ambition d’un autre grand cinéaste chrétien et matérialiste-spiritualiste, Robert Bresson, pour imaginer, de manière explicitement antithétique au geste dreyerien d’ailleurs, une autre stratégie anti-théâtrale subordonnant la raréfaction et la concentration sur la prévalence d’une forme particulière de fragmentation et de neutre (ce sera son Procès de Jeanne d’Arc en 1962).

Cet « antithéâtre spirituel des visages » que Gilles Deleuze, dans une lettre adressée en 1986 au critique Serge Daney, reconnaissait dans le cinéma d’Ingmar Bergman est en réalité déjà largement effectif avec La Passion de Jeanne d’Arc (in Ciné journal. Volume I / 1981-1982, éd. Cahiers du cinéma-coll. « Petite bibliothèque des Cahiers du cinéma », 1998, p. 24). Pour sa part, Carl Dreyer propose l'intelligente vectorisation de l’opposition entre le juge en sa fonction de bourreau du discours et la victime de sa violence procédurale via la mise en vis-à-vis des comédiens Eugène Silvain et Renée Falconetti, soit d’un côté un sociétaire de la Comédie-Française et de l’autre une pensionnaire de la même institution (entre 1924 et 1925). Et cela, afin d’extraire de leur visage respectif des variations affectives qui sont des intensités filmiques ne relevant dès lors plus de l’économie représentative et figurative forgeant l'habituel de l'art théâtral. L’écran devient ainsi cette surface blanche hyper-sensible en laquelle s’identifient les mouvements du visage et sur laquelle se projettent les particules lumineuses et spirituelles d’un corps qui, poussé à bout, se concentre et se ramasse dans une « visagéité » symptomatique d’une chair à vif. L'écran, c'est le visage et le visage, c'est le gros plan soutenant le principe de l'« image-affection » décrite par Gilles Deleuze dans son premier volume de Cinéma. Plus précisément, chez Carl Dreyer, « le cadrage affectif procède par gros plans coupants (…) Le découpage affectif, à son tour, procède par ce que Dreyer lui-même appelait "gros plans coulants" » (Gilles Deleuze, Cinéma 1. L’image-mouvement, éd. Minuit-coll. « Critique », 1983, pp. 151-152). Des « gros plans coupants » de La Passion de Jeanne d'Arc aux « gros plans coulants » de Dies Irae, Carl Dreyer a su radicaliser l’héritage griffithien du gros plan. Mais ce n’est plus entre autres pour lui faire jouer (comme chez Sergueï Eisenstein, autre grand héritier de David Griffith) une fonction de contraction rythmique en regard (organique pour le cinéaste hollywoodien, dialectique pour le cinéaste soviétique) des décontractions offertes par les plans moyens ou larges. Car il s’agit, au contraire, d’instruire la domination filmique du gros plan, le tout du film étant concentré et contracté dans des visages qui pour certains s’articulent pour former des chaînes coulées (ceux des juges filmés en travellings latéraux), pendant que d’autres refusent de s’y enchaîner, coulant la chaîne (c’est le visage de Jeanne qui ne s’emboîte jamais avec les autres, comme ouvert sur le seul contrechamp pour elle légitime, ce dehors qui est Dieu). Cette domination du gros plan autorise in fine de voir dans La Passion de Jeanne d'Arc « une tragédie du silence » comme l'a écrit Barthélémy Amengual, qui affirme encore : « Les chefs-d'oeuvre sont éternels, c'est-à-dire qu'ils peuvent redevenir actuels. La Passion de Jeanne d'Arc est aussi la passion de la Résistance, de toutes les résistances. Dans Jeanne réduite au silence, crie un peuple bâillonné par la tyrannie (...) La chance irremplaçable de Dreyer - qui fait de sa Passion une oeuvre absolument unique et privilégiée - c'est que le drame de son héroïne ait été aussi le drame de son art. Le cinéma, en 1928, comme Jeanne d'Arc en 1431, en était réduit au silence » ( « Fonctions du gros plan et du cadrage dans La Passion de Jeanne d'Arc » in Du réalisme au cinéma, éd. Nathan-coll. « Réf. », 1997, p. 631).

2/ Vampyr : lune solitaire ou film-charnière dans l’œuvre de Carl Dreyer ?

Sur le plateau de tournage de La Passion de Jeanne d’Arc, Carl Dreyer a pu bénéficier de l’aide technique essentielle du chef décorateur allemand Hermann Warm (qui travailla notamment sur Le Cabinet du docteur Caligari de Robert Wiene en 1920). Comme il a pu jouir aussi de celle du chef opérateur d’origine polonaise Rudolf Mayer (qui signera à Hollywood sous le nom de Rudolph Maté la photographie entre autres de Stella Dallas de King Vidor en 1937, Gilda de Charles Vidor en 1946 et The Lady From Shanghai d’Orson Welles en 1947, avant de réaliser lui-même quelques films de genre réussis comme D.O.A. en 1950 et When Worlds Collide en 1951). Et c’est avec eux deux que, suite au succès de ce film, il voudra réaliser toujours en France Vampyr d’après la littérature gothique (précisément les deux nouvelles Carmilla et L’Auberge du dragon volant tirées du recueil Les Créatures du miroir en 1871) de l’écrivain John Sheridan Le Fanu (aussi protestant et irlandais que Bram Stoker, le second ayant été influencé par le premier quand il écrivit son Dracula en 1897). Déjà, on peut signaler que le titre original anglais du recueil, In A Glass Darkly, s’inspire de l’épître de saint Paul aux Corinthiens (XIII, 12) suivante : « Aujourd’hui, certes, nous voyons comme en un miroir, de manière confuse ». C'est la même influence concernant le titre du film d'Ingmar Bergman, premier héritier de Carl Dreyer, tourné en 1961 et intitulé A travers le miroir (dont la vraie traduction serait plutôt Comme dans un miroir comme le note Jean Sémolué in Carl Th. Dreyer. Le mystère du vrai, opus cité, p. 98). Pourquoi ensuite écrire Vampyr avec un Y ? Ce serait, dit-on, une erreur typographique qui aurait induit cette originale nomination, a priori introuvable dans aucune langue. Ainsi, un mot qui n'existe pas vient en doubler un autre, bien connu celui-là, afin d'introduire un peu de cette « inquiétante étrangeté » freudienne qui, propice à autant d'effets cinématographiques d'« estrangement » (Siegfried Kracauer), peut alors être conforme à l'idée dreyerienne du monde matériel connu redoublé par sa doublure immatérielle, au risque que la seconde finisse par vampiriser et se substituer à la première (tels les clones extraterrestres de Invasion Of The Body Snatchers de Don Siegel en 1954). A moins que le titre du film n'ait été inspiré par la nouvelle The Vampyre (1819) de John William Polidori alors attribuée à Lord Byron. Les réussites formelles, en Allemagne comme à Hollywood, offertes par Nosferatu (1922) de Friedrich Wilhelm Murnau et par Dracula (1931) de Tod Browning ont par ailleurs incité le cinéaste à persévérer dans la voie étroite du genre fantastique dont on comprend qu’elle est déjà à l’œuvre derrière les apparitions diaboliques de Pages arrachées au livre de Satan comme dans les frémissements d'un martyre christique ouvert sur la grâce éternelle de La Passion de Jeanne d’Arc. En attendant les sorcières de Dies Irae, le prophète zombique prévoyant la mort et préparant la résurrection de Ordet et la momie amoureuse de Gertrud (tous avatars de cet « automate spirituel » que Gilles Deleuze reconnaît aussi chez Robert Bresson in Cinéma 2. L’image-temps, éd. Minuit-coll. « Critique », 1985, pp. 221-222). Grâce au mécénat du baron Nicolas de Gunzburg (qui, sous le pseudonyme de Julian West, tient ici le rôle-titre d'Allan ou David Gray selon les versions anglaise ou allemande et française), Carl Dreyer tourna donc en France dans plusieurs endroits, à Courtempierre dans le Loiret pour les séquences du château (dans l'esprit, voulait-il, des nouvelles fantastiques d'Edgar Allan Poe), dans la banlieue parisienne pour les séquences de l’usine abandonnée, à côté de l’abbaye de Braye dans l’Aisne pour la séquence du cimetière. Et, mis à part Maurice Schutz (dans le rôle du châtelain) et Sibylle Schmitz (dans celui de sa fille aînée malade, Léone), le reste de la distribution ne compte que des acteurs non-professionnels issus de l’équipe technique ou bien trouvés dans les environs du tournage.

Carl Dreyer, toujours en quête du détail véridique qui tue, fit dénicher (par son assistante Eliane Tayar) des dizaines d'araignées afin qu'elles tissent leurs toiles dans les fragments d'espace filmés par la caméra de Rudolph Maté, renonça à un final dans un marais pour lui préférer une usine de plâtre en guise de moulin à farine, employa de véritables pierres tombales pour la séquence du cimetière (à l’exception de celle, coulé dans le béton pour l'occasion, du vampire aveugle Marguerite Chopin). Comme il suspendit une journée de tournage afin qu'on lui livra le sang d'un bovin vidé dans l'abattoir d'à côté pour que ses gouttes perlent le long du cou d'une victime du vampire. Il tourna enfin ses plans en « muet », sans prises de son reconstituées plus tard lors de la postproduction du film à Berlin (Vampyr a été produit par la compagnie allemande Tobis, la Société Générale des Films ayant alors fait faillite), parce qu’il était prévu que le film soit distribué en trois versions (française, allemande et anglaise), ainsi que cela se pratiquait souvent à cette époque afin d’amortir commercialement le passage historique de l’industrie cinématographique aux techniques sonores. Vampyr sera son second et donc ultime film français, sortant à Berlin en mai 1932 puis à Paris en septembre. Malgré le soutien de Marcel Carné et Lotte Eisner, c'est un échec, à la fois public et critique, qui éloigna durablement le cinéaste du métier (cf. Jacques Aumont, Vampyr de Carl Th. Dreyer, éd. Yellow Now, 1993) . Après une hospitalisation durant trois mois suite à une dépression nerveuse dans la maison de santé Jeanne-D’Arc (sic) en octobre 1931 puis une tentative avortée en Somalie (L’Homme ensablé) en compagnie d’un producteur italien, Carl Dreyer finit par revenir au journalisme, mais surtout en tant que chroniqueur judiciaire avec la rédaction de plus de mille articles entre 1936 et 1941 avant de revenir au cinéma, deux après, avec Dies Irae. Les projets inaboutis ne sont pas sans intérêt en regard de l’œuvre telle qu’on la connaît. Après Vampyr, succéda en 1932 l’idée d’une adaptation du roman Nocturne (1917) de Franck Swinnerton narrant l’histoire des sœurs Emmy et Jenny Blanchard au chevet d’un vieillard (cf. Carl Th. Dreyer. Œuvres cinématographiques 1926-1934 [présenté et annoté par Maurice Drouzy et Charles Tesson], éd. Cinémathèque française, 1983, p. 171-172). On fera remarquer que Nocturne est aussi le titre de l'un des premiers courts-métrages tourné en 1980 par Lars von Trier mettant en scène la figure (chez lui récurrente) de l’aveugle, et qui s'emparera huit ans plus tard de Medea, le scénario non tourné par Carl Dreyer, pour le réaliser pour la télévision. Quant à L’Homme ensablé (succédant à un projet intitulé au départ Somalia) qui devait être tourné en Somalie italienne, Carl Dreyer arrivé sur place abandonna ce projet de fiction documentaire (qui aurait pu être, pourquoi pas, sa version de l’inachevé It’s All True d’Orson Welles tourné au Brésil en 1942). Le motif présent ici de la rivière à traverser revient des films Les Fiancés de Glomdal et de Vampyr et on le retrouvera encore dans le court-métrage Ils attrapèrent le bac (1948). Après les sœurs Blanchard de Nocturne, un personnage prénommé Bianca réitère l’importance dreyerienne du blanc. Charles Tesson évoquant le scénario de Vampyr affirme ainsi que « Dreyer décrit les personnages et les situations par la lumière. Brumes, brouillard, farine, lumière de clair de lune, tout redouble la blancheur laitale (sic) de l’écran, y compris lors de la scène finale avec le passeur et les enfants » (« introduction à Vampyr » in Carl Th. Dreyer. Œuvres cinématographiques 1926-1934, ibidem, p. 99). A l'exception d'une petite dizaine de courts-métrages documentaires tournés entre 1942 et 1956 à partir de commandes spécifiques, Carl Dreyer ne tournera plus que trois autres fictions, dont le méconnu (et détesté par son auteur) Deux êtres (1944) relativement annoncé par le projet abandonné d’adaptation de la pièce de théâtre Lamberthier ou Satan (1927) de Gustav Beer et Louis Verneuil. Ce film suédois qui souffrit de désaccords avec le cinéaste-producteur Victor Sjöström met en scène en temps réel reconstitué (comme Nocturne d'ailleurs) un huis-clos avec un couple dont la désagrégation anticipe certains films de Roberto Rossellini (comme La Voix humaine d'après Jean Cocteau en 1948 et ses gros plans d'Anna Magnani dignes de La Passion de Jeanne d'Arc). Ce seront ensuite Ordet (Lion d'or à la Mostra de Venise) et l'incompris Gertrud. Le cinéaste qui tournait à l'époque du « muet » a minima un film par an (soit neuf films en huit ans, du Président en 1918 à La Passion de Jeanne d'Arc en 1927) est donc passé avec le parlant à un rythme particulièrement ralenti, avec en gros un film non plus tous les ans mais tous les dix ans. Ce ralentissement, s'il a été vécu comme contraint, aura quand même trouvé sa relève artistique dans une esthétique de la lenteur qui s'amorce déjà avec Vampyr quand La Passion de Jeanne d'Arc était rythmiquement marqué par une alacrité dans les enchaînements abrupts des plans. On dira alors que Vampyr représente un film charnière entre deux époques de son cinéma (la période « muette » et la période « parlante » qui accueillirent autant de chefs-d’œuvre, la maturité en plus). Comme ce film marque aussi une expérience cinématographique absolument singulière en regard du reste d'une œuvre qui reviendra s'enfermer volontairement entre les murs des studios afin de peaufiner un art visant à la concentration sublimatoire du drame théâtral (ses trois derniers chefs-d’œuvre, Dies Irae d'après Hans Wiers-Jenssen, Ordet d'après Kaj Munk et Gertrud d'après Hjalmar Söderberg, sont significativement tirés de pièces de théâtre). Art dont le seul héritier contemporain serait Manoel de Oliveira (de Benilde ou la Vierge Mère en 1978 à son récent Gebbo et l'ombre en 2012).

3/ Dans le brouillard limbique con-fondant la fin du « muet » et le début du parlant

Il n’en demeure donc pas moins que Vampyr reste un immortel chef-d’œuvre qui vaudrait en premier lieu comme parfait contrepoint à La Passion de Jeanne d’Arc. « En 1933, Dreyer a réalisé Vampyr, le négatif des conditions de tournage de Jeanne d’Arc. Dreyer quittait alors les contraintes du studio et découvrait les décors naturels, le filmage au gré des repérages » écrit Charles Tesson dans son article « Les supplices du théâtre » en préface au recueil de textes du cinéaste intitulé Réflexions sur mon métier (éd. Cahiers du cinéma-coll. « Petite bibliothèque des Cahiers du cinéma », 1997, p. 18). Rappelant l’influence alors exercée par les documentaristes britanniques tels John Grierson et Alberto Cavalcanti, Charles Tesson insiste sur les intuitions de Carl Dreyer concernant l’avènement prochain d’un cinéma qui s'affirmera « direct » ou se qualifiera de « cinéma-vérité », notamment lorsque le cinéaste danois avance que : « le véritable film parlant doit donner l’impression qu’un homme, équipé d’une caméra et d’un micro, s’est glissé inaperçu dans un des foyers de la ville » (op. cit., pp. 17-18). Il est alors certain que l’anti-théâtre des visages comme théâtre quintessencié ou sublimé proposé par La Passion de Jeanne d’Arc afin de rendre sensible le seuil du sonore alors se profilant est réfuté par les plans longs et souples tournés en extérieur de Vampyr qui, s’il appartient bien au début du cinéma sonore, cherche pourtant à rester encore un peu dans les parages du cinéma « muet » (ou « sourd » comme aime à le préciser Michel Chion). Après un film « muet » tourné en studio, filmé en gros plans et hanté par le parlant en train d'arriver, lui succède un film moins parlant que sonore, tourné en décors extérieurs et plutôt en plans larges, et enfin obsédé par la disparition progressive du « muet ». Comme si La Passion de Jeanne d’Arc et Vampyr, à leur manière, étaient deux films sur la frontière, un pied d'un côté et un pied de l'autre côté (mais chacun à l'inverse de son double), sur le seuil du studio et du gros plan (pour le premier) ou du réel attesté par les prises de vue et du fantastique suggéré par les images (pour le second), à la limite de la matière et de l’esprit (pour les deux). Deux chefs-d’œuvre de l’entre-deux, à la lisière (inaudible puis sonore) du « muet » et du parlant. Qui, le premier, propose des intertitres venant redoubler le texte deviné sur les lèvres des acteurs (ainsi qu'une séquence de saignée filmée en vrai – la seule chose que Renée Falconetti refusa au cinéaste – révélant a posteriori le caractère vampirique de l'église condamnant Jeanne). Et qui, le second, propose les plans des pages d’un livre feuilleté comme relais des intertitres progressivement disparus avec le passage du « muet » au parlant (ainsi qu'une longue séquence où les modulations du visage de Léone combattant le malin en elle rejoignent incroyablement celles de Jeanne d'Arc).

La montée finale de la brume grise sur le lac traversé par David Gray en compagnie de Gisèle (la sœur cadette de Léone malade), pendant que le docteur diabolique meurt étouffé sous la poussière blanche du moulin à farine, métaphoriserait ce brouillard limbique à partir duquel comprendre que le muet n'en a pas fini de finir, le parlant n'ayant pas non plus de son côté fini de commencer. Le miroir du lac caressé par cette brume dense qui semble menacer le monde visible d'un engloutissement fatal offrirait ainsi l'image intermédiaire d'un monde n'ayant pas encore décidé de son destin matériel ou immatériel, cette indécision productive résonnant alors avec un film sonore qui n'aurait donc pas décidé de trancher entre le « muet » et le parlant (ou, mieux, qui aurait décidé de ne pas trancher). Barthélémy Amengual cité par Charles Tesson a fait pour sa part remarqué que « Jeanne d’Arc, préludant au regard du mort de Vampyr, était filmé du point de vue de la fosse d’orchestre » (op. cit., p. 20). Après la fosse d’orchestre identifiée dans la transition entre les deux films au cercueil de David Gray lors de la fameuse séquence cauchemardesque de son enterrement, c’est aussi le cercueil de ce dernier identifié à la salle de cinéma dans laquelle se trouve le spectateur au moment de la projection du film pour une expérience consistant à éprouver la condition intervallaire intrinsèque à sa propre immatérialité symbolique. C’est que le spectateur assistant, une fois les lumières éteintes, dans la salle de cinéma à la projection du film expérimente un phénomène de suspension relative de sa condition (sociale et existentielle ou objective et subjective) habituelle. Mieux, ce spectateur peut éprouver sous la forme d’un relâchement sensorimoteur sa propre « spectralité » ou « fantomaticité » comme l’aurait dit Jacques Derrida. C’est comme un flottement psychique, techniquement soutenu par l’expérience cinématographique conditionnant la position spectatorielle, et qui serait idéalement conforme aux trajectoires évanescentes s’aventurant dans les confins fantastiques de la vie et de la mort, s’enfonçant dans cette zone opaque et interstitielle au cœur de laquelle la vie et la mort ne s’opposeraient plus mais se confondraient presque. Ainsi, la puissance littéralement hypnagogique du film de Carl Dreyer viendrait attester aujourd’hui de la justesse conceptuelle et analytique des travaux de Raymond Bellour qui, avec Le Corps du cinéma. Hypnoses, émotions, animalité (éd. P.O.L-coll. « Trafic », 2009), propose de réfléchir l’agencement de deux corps spécifiques (celui des films et de leurs spectateurs) par le biais du modèle offert par la technique de l’hypnose (voir son analyse de Mabuse, le joueur tourné en 1922 par Fritz Lang, pages 63-66 et suivantes).

4/ Le vampirisme comme négation du choix éthique

Heureux « hasard objectif » (auraient dit les surréalistes) qui vient s’ajouter à bien d’autres dans l’œuvre de Carl Dreyer (du choix du sujet après tirage au sort pour La Passion de Jeanne d’Arc à l’erreur typographique du titre pour Vampyr en passant par l'internement à la clinique Jeanne-d’Arc après la sortie de ce dernier film) : les rushs découverts par le cinéaste en compagnie de Rudolph Maté font découvrir une image surexposée, grise et voilée, brumeuse, à l’opposé des contrastes d’ombres et de lumières originellement désirés. « Nous avions commencé à tourner le film – à partir du début – et, lors d'une des premières projections des rushes, nous nous sommes aperçus qu'une des prises était grise. Nous nous sommes demandés pourquoi, jusqu'au moment où nous nous sommes aperçus que cela provenait d'une lumière fausse qui avait été projetée sur l'objectif explique Carl Dreyer, qui continue ainsi son récit. Le producteur du film, Rudolf Maté et moi, nous avons réfléchi à cette prise, tout en reliant cela à ce style que nous étions en train de chercher. Finalement, nous nous sommes dit que nous n'avions qu'à répéter volontairement, tous les jours, le petit accident qui nous était arrivé. Désormais, et pour chaque prise de vue, nous fîmes en sorte de diriger une fausse lumière sur l'objectif, en braquant un projecteur contre un voile qui renvoyait cette lumière sur la caméra » (in Cahiers du cinéma, n°170, septembre 1965 cité dans Réflexions sur mon métier, op. cit., p. 153-154). Ce nimbe gris et diffus, relayé en vitres sales, brume et farine, renforce ainsi parfaitement dans Vampyr le rendu inquiétant, comme lunaire, d’un monde gazeux et intermédiaire qui, fort probablement, aura inspiré les courts-métrages animés et inquiétants des frères Stephen et Timothy Quay comme les longs-métrages fantasques du canadien Guy Maddin. Un monde dont la réalité matérielle est indissolublement irréalité spirituelle, conforme aux thèses ésotériques du théosophe suédois Emmanuel Swedenborg (admiré par Sheridan Le Fanu et en son temps critiqué par Kant) « pour qui tout objet réel possède son double spirituel et cet objet réel n'est que le reflet du monde immatériel qui, seul, existe » (cf. Patrick Zeyen, analyse de Vampyr pour le site Internet du ciné-club de Caen). Ainsi, Du Ciel (et de ses merveilles) et de l'Enfer, d'après ce qui a été entendu et vu estcet ouvrage d'Emmanuel Swedenborg qui, publié en 1758, expose que le ciel et l'enfer ne sont pas des lieux mais sont d'abord des états d'âme qui, seulement ensuite, deviennent des lieux. C'est dans la foulée de la mort de son corps physique que l'individu passe un moment dans le monde intermédiaire des esprits, des anges et des démons. Et c'est dans ce monde qu'il pourra en toute liberté décider d'opter pour l'enfer ou le ciel, indépendamment de toute considération en termes de rédemption ou de damnation. On aura alors tout le loisir de reconnaître les principes déterminant les règles opaques du monde gris décrit par Carl Dreyer dans Vampyr, avec son trio diabolique formé d'un docteur empoisonneur, d'un garde-chasse à la jambe de bois et d'une vieille femme-vampire aveugle qui, dans l'interzone séparant l'auberge et le château, le lac et la forêt, pousse au suicide les victimes de cette dernière afin d'en damner éternellement l'âme et ainsi les transformer à leur tour en vampires. La tradition vampirique, jusqu’à la série télévisée Buffy The Vampire Slayer (1997-2003) produite par Joss Whedon, veut qu'une seule morsure suffise à faire de la victime du vampire un nouveau vampire dans une dynamique extensive qui est celle de la contamination (ce modèle aura d'ailleurs inspiré le principe de multiplication de la figure zombique à partir de sa modernisation effectuée en 1968 par George A. Romero dans son Night Of The Living Dead). Sauf que la morsure dans Vampyr induit pour la victime (Léone, qui ressemble alors à la victime de l’incube dans Le Cauchemar peint par Johann Heinrich Füssli en 1781, modèle pictural d'un plan fameux de La Marquise d'O. d'Eric Rohmer en 1978) à une lutte spirituelle qui, si elle ne la supporte plus, la livre au geste suicidaire qui fatalement la condamnera à rejoindre l'ordre vampirique.

De ce point de vue-là, le suicide ici représente l'antithèse de ce qu'il représentait pour le personnage de Siri dans le quatrième segment narratif de Pages arrachées au livre de Satan : d'acte éthique de refus de l'immémorial pacte diabolique, le suicide est devenu choix malheureux destinant à la damnation. C'est que le suicide est complètement assumé dans le film de 1919, alors qu'il est vécu dans le film de 1931 sur le mode de la contrainte : il est donc tantôt un acte éthique de subjectivation (ou de résistance subjective, à l'instar du suicide des héroïnes de Robert Bresson, comme celles de Mouchette en 1967 d'après Georges Bernanos et de Une femme douce en 1969 d'après Fédor Dostoïevski), tantôt le signe passif d'un fatal assujettissement, d'une lâcheté moralement coupable. On devra d'ailleurs ici reconnaître la mobilité dont était capable Carl Dreyer en regard de ses propres obsessions, moins intéressé par leur répétition statique que par leur reprise dynamique, défendant un cinéma branché sur l'enregistrement de la réalité juste après avoir réalisé ce parfait film de studio qu'est La Passion de Jeanne d'Arc et dont la défense s'est au final soldée par un film fantastique à l'ambiance onirique ou cauchemardesque et hanté par la description d'un monde irréel peuplé de figures démoniaques. Ces contradictions, Carl Dreyer en était parfaitement conscient, lui qui citait dans un entretien donné en 1939 au journal B.T. qui accueillait à cette époque sa chronique judiciaire « Le Tribunal » une phrase de Goethe pour les justifier : « Excusez, ce n'est pas de moi, mais Goethe qui dit que le plus grand génie est celui qui porte en soi le plus de contradictions » (« Un homme qui attend et que nous attendons » in Réflexions sur mon métier, ibid., p. 116). Et ces contradictions valent moins pour signifier des hésitations venant alors contrarier la pente « abstraite-lyrique » (Gilles Deleuze) de son esthétique que pour établir au contraire une éthique des choix en situation. « De son rapport essentiel avec le blanc, l’abstraction lyrique tire donc deux conséquences qui renforcent sa différence avec l’expressionnisme : une alternance des termes au lieu d’une opposition ; une alternative, un choix de l’esprit, au lieu d’une lutte ou d’un combat. D’une part c’est l’alternance blanc-noir : le blanc qui capture la lumière, le noir, là où la lumière s’arrête, et parfois le demi-ton, le gris comme indiscernabilité qui forme un troisième terme (…) D’autre part l’alternative de l’esprit semble bien correspondre à l’alternance des termes, le bien, le mal, et l’incertitude ou l’indifférence, mais c’est d’une manière très mystérieuse. Il est douteux en effet qu’il faille choisir le blanc » (Gilles Deleuze, Cinéma 1. L’image-mouvement, op. cit., p. 160). Les choix techniques et esthétiques prévalant sur la forme de Vampyr, s'ils constituent bel et bien l'antithèse de ceux déterminant la réalisation de La Passion de Jeanne d'Arc, manifestent cette éthique situationnelle qui, dans tous les cas, n'a jamais cessé d'exposer la mort (subie ou voulue) comme moment ultime de la décision éthique. Suicide de Siri dans Pages arrachées au livre de Satan et condamnation au bûcher des héroïnes de La Passion de Jeanne d'Arc et Dies Irae, dépérissement volontaire de Dame Marguerite dans La Quatrième alliance de Dame Marguerite et mort délivrée du suicide de Léone dans Vampyr, résurrection miraculeuse d'une femme morte en couches dans Ordet et réclusion assumée derrière les murs d'une solitude éternelle (homologue à celle de Carl Dreyer derrière les murs du studio) de l'héroïne éponyme de Gertrud. Ce qui demeure certain, c'est que le seul film de vampires moderne à avoir retenu la leçon dreyerienne de la morsure vampirique comme mise à l'épreuve du sujet éthique est The Addiction (1995) d'Abel Ferrara. Ce qui frappe encore l'imagination, c'est, à l'inverse des heureux hasards dont a su s'accommoder un cinéaste qui a su par ailleurs faire preuve avec ses amples plans-séquence d'un sens avéré du contrôle et de la virtuosité technique, le caractère obscur et prémonitoire de la séquence de Léone vampirisée luttant contre le mal. Surtout si l’on sait que son interprète, Sibylle Schmitz, devint réellement cette femme dépressive et suicidaire, alcoolique et toxicomane, en manque d'un cinéma allemand qui ne voulait plus de ses acteurs compromis par le nazisme après les purges de 1945, et qui inspira le personnage éponyme de l'avant-dernier film expressionniste de Rainer Werner Fassbinder, Le Secret de Veronika Voss (1981).

5/ Abstraction des lieux communs et archétypes du genre revisités : le fantastique épurement dreyerien

Si l'on met en regard Vampyr de Carl Dreyer avec son illustre devancier, Nosferatu (une symphonie de l'horreur) de Friedrich Murnau, comme avec son exact contemporain, Dracula de Tod Browning, on remarquera d'emblée que le film français du cinéaste danois récuse les divers éléments figuratifs qui, du film expressionniste allemand au film fantastique hollywoodien, sont devenus les archétypes codifiant et consacrant le genre du film de vampires. Ainsi, la figure inhumaine du vampire, qu'elle représente un aristocratisme soit monstrueux (Max Schreck et ses rats dans Nosferatu), soit décadent (Bela Lugosi et sa triade femelle dans Dracula), disparaît dans le film de Carl Dreyer au bénéfice d'une dissémination (qui est une abstraction) de la figure du mal. Un mal comme volatilisé et dont la volatilisation (qui n'est pas du tout synonyme de disparition) est conforme à la grisaille gazeuse d'un monde intervallaire peuplé d'ectoplasmes divers et traversé de formes évanescentes. Le monstre comme figuration du mal incarné (autrement dit figurant ou incarnant la corruption des âmes et leur damnation terrestre) s'est donc évanoui, au profit d'une constellation labile de figures expurgées de toute psychologie, pour certaines humaines (le médecin et le garde-chasse), pour d'autres non (la vampirique Marguerite Chopin). On pourra certes regretter le choix de Carl Dreyer et de ses deux coauteurs Christen Jul (un metteur en scène danois travaillant à Londres) et Poul Knudsen d'avoir écarté la piste scénaristique du saphisme offerte par le récit de Carmilla (qui nomme chez Sheridan Le Fanu la femme-vampire attirant à elle sa victime prénommée Laura). Malgré tout, la dissipation de la figure vampirique au profit de la dissémination non-figurative du mal combinant éléments humains et inhumains s'inscrit en toute logique dans un film qui n'envisage que très peu de subordonner son récit sur des mécanismes classiques de représentation et de narration mimétiques. Ainsi, on se souviendra moins du film pour ce qu'il raconte que pour ce qu'il donne à sentir et ressentir, parce que son entière dynamique esthétique est concentrée sur le rendu sensible d'un monde en cours d'engloutissement, progressivement happé par l'irréel. D’une part, les différences entre le scénario et le film sont nombreuses. Ainsi, concernant les chiens ou les enfants supposément entendus par David Gray mais pas par le docteur lorsqu’ils se croisent pour la première fois, si le scénario prescrit que le héros dit vrai contre le méchant qui alors mentirait, le film montrerait plutôt que le méchant a raison de dire que le héros hallucine (Œuvres cinématographiques de Carl Th. Dreyer, op. cit., pp. 101-102). D’autre part, les trois versions du film se différencient en termes de découpages qui ne se superposent pas totalement (ainsi, les séquences du pieu enfoncé dans le cadavre de Marguerite Chopin et de la mort du médecin dans le moulin à farine sont plus courtes, car censurées, dans la version allemande que dans la version française). Charles Tesson a alors bien raison d'écrire que « Vampyr, comme Arkadin de Welles ou Anatahan de Sternberg, est un film irracontable. On a beau avoir vu et revu le film, on ne comprend vraiment l’histoire que dans le présent du déroulement des images, plan par plan. Le film s’imprime dans notre mémoire de façon flottante et flexible et des éléments vous reviennent en surface, morceaux d’un puzzle irreconstituable » (in Œuvres cinématographiques de Carl Th. Dreyer, ibid.,pp. 100-101). L'érotique de la séduction vampirique (le vampire monstrueux attiré par Ellen le gardant dans son lit jusqu'au chant du coq à la fin de Nosferatu ou la sexualité polymorphe de l'aristocrate élégant dans Dracula) a alors laissé la place à la reprise de la figure, récurrente dans l’œuvre dreyerienne, de la vieillarde, tantôt obstacle à éliminer (c'est la veuve de La Quatrième alliance de Marguerite), tantôt mégère acariâtre (c'est la nourrice du Maître du logis). Cette figure oblige donc au déplacement de la sensualité qui émane désormais directement de la matière même d'un monde vouant ses hôtes à l'ivresse dionysiaque d'une rêverie somnambulique. La raréfaction des dialogues (qui n'en sont pas vraiment d'ailleurs) prolongent le refus de toute psychologie (donc à l'opposé du « réalisme psychologique » appelé pourtant de ses vœux par le cinéaste). « Vampyr (…) demeure (…) pour moi le plus sonore de tous les films » affirmait pour sa part Jean-Marie Straub (in Cahiers du cinéma, n°207, 1968 cité par Jean Sémolué, op. cit., p. 94). Le « plus sonore de tous les films » (avec, ajouterons-nous à la même époque, L'Atalante de Jean Vigo sorti en 1934) ne l'est que parce qu'il propose de disperser une paroles raréfiée dans un monde à la résonance caverneuse. Comme des voix neutres qui, décollées des corps émetteurs (d'autant plus qu'il existe trois versions linguistiques d'un film tourné en « muet »), renforcent d'une autre manière l'antithéâtre offert par les gros plans de visages. Comme des ectoplasmes vocaux qui flottent dans les airs et qui, homologiques aux reflets et autres ombres sans corps, forment avec le reste de la matière sonore une musique inquiétante, un peu spectrale, un peu concrète. Ajoutée à la réduction des lieux communs à quelques archétypes essentiels du genre (l'auberge et le château comme dans le film parodique anglais de Roman Polanski, Le Bal des vampires en 1967), cette raréfaction parachève un désir cinématographique de concentration, d'épurement et d'abstraction visant à neutraliser tout naturalisme. « C'est pourquoi il nous faut abandonner le naturalisme et trouver les moyens d'introduire l'abstraction dans nos images. La faculté d'abstraire est essentielle à toute création artistique », ainsi que l'affirme le cinéaste lui-même (in Réflexions sur mon métier, op. cit., p. 105). Comme la raréfaction, l'épurement et l'abstraction finissent par recouper en toute logique le motif même du vampirisme.

Le fantastique épurement formel dont a été capable Carl Dreyer s'oppose ainsi radicalement au pittoresque folklorique de Dracula de Tod Browning. Au point que la chauve-souris attendu a laissé la place à un étrange cacatoès inoffensif, mais dont les cris inquiétants réalisés en studio par des imitateurs font écho à l'étrange statut sonore, caverneux, frappant ici les voix. Sinon, le cinéaste danois sait combiner avec Vampyr, dans la lignée de Nosferatu, tournage en décors naturels et astuces de filmage (par exemple ce plan passé à l'envers de l'ombre d'un homme qui creuse la terre avec sa pelle). Sauf que la domination du gris articulée avec le refus de la lutte entre le noir identifié à la nuit et le blanc identifié au jour, ainsi que l'absence d'une figure incarnant nettement le mal prolongée dans le refus de tout maquillage ou postiche rompent explicitement avec la philosophie expressionniste du film de Friedrich Murnau. S'il paraît possible d'inscrire Vampyr dans la série de films analysée par Lotte Eisner sous la formule générique de l'« écran démoniaque », ce n'est donc pas sur le mode de la figuration expressionniste, mais bien sur celui de la dissémination abstraite-lyrique. Comme on l'a dit, on se souvient moins de Vampyr comme d'une fiction aux multiples rebondissements valant comme la reprise habile des éléments du genre afin d'en renforcer la consécration. Mais, on s'en souvient davantage comme d'un film rêvé, littéralement, un film à l'ambiance délétère et lourde dont la grisaille aurait aboli la différence entre le jour et la nuit, et dont l'humeur empoisonnée semblerait presque palpable, les particules chimiques, gazeuses ou poudreuses des images du film se mélangeant aux particules de poussière traversées par le rayon lumineux de la machine de projection. La dissolution relative de la diégèse disséminée, ventilée et éparpillée aux quatre coins d'un monde lui-même réduit à des lieux communs à la fois essentiels et sans qualité d'inscription particulière appelle deux conséquences complémentaires. D'une part, la difficile distinction entre les séquences rêvées et celles censées relever d'un régime de narration objective. Et d'autre part, la quasi-impuissance du héros à devenir un homme d'action, à faire de ses visions cauchemardesques le support d'actions décisives.

Entre l'auberge et le château, David Gray réveillé par le châtelain introduit dans sa chambre sort, croise des reflets sans corps de référence (sur l'eau ou à flanc de colline), puis s'introduit dans une bâtisse remplie d'ombres pures de tout corps ou relativement autonomes d'eux (comme celui du garde-chasse), avant de rencontrer le médecin diabolique qui n'est pas vraiment inquiet de la présence de cet intrus. L'impression très nette dégagée de ce passage dans un monde flou est que David Gray est peut-être en train de rêver. Il rêve qu'il est un spectre à peine conscient de l'être parmi d'autres fantômes dansant autour du docteur affairé à transformer en vampires, autrement dit à pousser au suicide les victimes de Marguerite Chopin. Nous ne saurons jamais vraiment si le héros a bel et bien rêvé sa propre mort ou bien si la mort est, dans Vampyr, un état de rêve perpétuel dont on ne sort peut-être jamais. En tous les cas, ce probable rêve de mort jamais désigné ainsi annonce la grande séquence onirique suivante de David Gray, comprise comme telle cette fois-ci mais rétrospectivement, quand ce dernier tombe dans le parc puis se met à boiter comme le garde-chasse, avant de s'effondrer sur un banc après avoir été saigné par le médecin dans le but de sauver, le croyait-il, la pauvre Léone. A ce moment-là, le héros se dédouble et assiste à son propre enterrement. Cette vision hallucinante du mort dans son cercueil est directement tirée de la nouvelle de Sheridan Le Fanu, L’Auberge du dragon volant, avec sa vieille vampire qui « penche son visage cruel au-dessus de la vitre dans la lumière de la bougie. Ses yeux aveugles ne peuvent voir le mort, mais lui peut la voir » (in Carl Th. Dreyer. Œuvres cinématographiques 1926-1934, ibid., p. 93). Le point de vue hallucinant qui est alors celui de son cadavre, outre le fait d'identifier, comme on l'a fait remarquer, vision du mort dans son cercueil et vision du spectateur dans la salle de cinéma, est soutenu par des travellings en contre-plongée dont la parfaite verticalité, de bas en haut, induit le basculement symbolique de l'écran de projection accueillant habituellement des représentations horizontales. Le cortège funéraire croise le spectre endormi de David Gray qui alors s'extrait de son sommeil, son âme réintégrant son corps.

Le désir d'abstraction dreyerien aura donc consisté, avec ces deux séquences oniriques dont le statut de la première demeure absolument indécidable, à proposer de pures visions inhumaines aux vertus hallucinatoires qui décollent d'un récit habité par un héros incapable de les transformer en actions susceptibles de rétablir la normalité de la situation. La vision exercée par des yeux morts (ayant croisé quand ils étaient encore vivants les yeux morts d’un vieillard dans l’auberge et croisant plus tard ceux de Marguerite Chopin) est un élément qui reviendra par exemple dans le cinéma de Stanley Kubrick (de Fear And Desire en 1953 à Full Metal Jacket en 1987 en passant par l’œil de l'ordinateur HAL dans 2001 : A Space Odyssey en 1968). Quant à l'idée d'une vision verticale ascendante tout en glissements d'un individu pris dans un devenir-cadavre, elle paraît avoir été reprise pour l'ouverture de Carlito's Way (1993) de Brian de Palma. Surtout, l'impuissance du héros échouant à faire de ses visions le principe d'actions héroïques assure la précoce modernité de Vampyr, Carl Dreyer avouant ainsi préférer, et de très loin, au pragmatisme des enchaînements d'actions l'éthique d'actes exprimant des choix subjectifs en rupture avec la répétition du même. Déjà, la substituabilité des prénoms David et Allan (en fonction des versions française et allemande comme anglaise du film) comme l'homophonie entre son nom (Gray) et la couleur grise en anglais (Grey) expriment les qualités d'un individu lui-même pris entre deux eaux, entre deux mondes, entre deux états. Un homme ni vivant ni mort, puissant (il sauve Gisèle) pour autant qu'il est aussi impuissant (le garde-chasse et le médecin meurent sans qu'il y soit pour grand-chose, le premier en tombant dans les escaliers, le second en étouffant sous la poussière du moulin à farine). « Dans Vampyr, [le nom] de Gray (…) connote le gris, l’incertitude. Le brouillard cotonneux qui déréalise l’image met en valeur quelques noirs purs (enseignes, ombres de Justin, des danseurs, silhouette de la vampire agissant), quelques blancs purs (drapes de Léone, farine du moulin), mais il submerge le parc où Léone se livre à la vampire, le cimetière, l’évasion de David et Gisèle » (Jean Sémolué, Carl Th. Dreyer. Le mystère du vrai, op. cit., p. 91).

C'est que la jeunesse de David Gray l'a poussé à refuser de se placer entièrement sous la loi du livre sur les vampires légué par le châtelain quelques temps avant d'être abattu. « Ce qui confirme donc, à la lumière de la version allemande, que Dreyer n’a pas inventé le contenu ni rédigé le texte des passages lus dans le livre mais a choisi lui-même des extraits dans un vrai livre » (ibid.,p. 96). C'est alors le fidèle domestique du châtelain qui continuera la lecture de Die setsame Geschichte der Vampyre ou, en français, L’Histoire curieuse des vampires (1770) de Paul Bonnat (le principe d’un livre expliquant comment vaincre les vampires se trouvait déjà dans Nosferatu). Et cette lecture instructive va offrir la possibilité d'en finir avec la malédiction frappant la région en usant d’un pieu qui fixera à jamais à la terre le cadavre du vampire dans son cercueil. La lecture des pages du livre se substituant aux cartons qui rythment le début du film vaut alors pour assurer la transition métonymique entre l'époque du « muet » et celle du parlant, la seconde héritant de la première d'un nouveau régime de lisibilité des images. Toutes choses parfaitement comprises par Charles Tesson quand il évoque Vampyr : « Le film est lui-même une mise en scène du cinéma muet. Il n'y a pas des intertitres mais un livre dont les pages lues et filmées dictent aux personnages et au spectateur le comportement à suivre contre les vampires. Ce livre dicte la loi au film, à ses images. Elles lui obéissent au texte et à l’œuvre (…) Le livre est transmission de savoir, du côté de la descendance (…) David Gray est le dernier spectateur du muet et le premier du parlant, il est celui qui commence le film à l'école du muet (il lit le livre et nous les intertitres) puis finit par se passer du livre, de son temps de lecture, pour passer à une autre vitesse, celle du parlant. ''La véritable histoire de David Gray'', c'est avant tout l'expérience d'un spectateur qui, le temps du film, passe du muet au rythme du cinéma parlant » (« Les supplices du théâtre » in Réflexions sur mon métier, op. cit., p. 14-15).

6/ Aberrations filmiques et distensions duratives : deux (autres) modalités esthétiques du surréel dreyerien

La puissance esthétique de Vampyr consiste surtout en l'expression d'un monde en fait moins irréel que surréel, le réel se présentant alors comme ce qui, loin d'alimenter en matière une quelconque réalité, tantôt ferait défaut à cette réalité, tantôt en viendrait à l'excéder. Le surréel comme trouble par défaut ou par débord désignerait alors ici la qualité fantastique d'un monde incapable de se fixer en réalités stables, pensables et symbolisables, habitables et vivables. Un monde intermédiaire dont l'apparaître évanescent ou fragmentaire, gazeux ou lacunaire, serait dès lors soumis au règne inquiétant d'un réel surréel (par soustraction ou par addition) qui, on l'a encore vu tout récemment, incise et déchire la réalité quotidienne du héros de La Fille de nulle part (2012) de Jean-Claude Brisseau, autre grand artiste abstrait-lyrique. Chez Carl Dreyer, le surréel surgit sur le mode filmique de l'aberration, qu'elle provienne du surgissement des figures comme du décollement désaffecté des voix, qu'elle appartienne aux mouvements de caméra ou bien encore qu'elle relève des raccords suturant entre eux les plans. Le surréel qualifie ainsi une réalité aberrante parce qu'il s'y trouve des choses en plus ou des choses en moins qui toujours, eu égard à une réalité toujours attendue comme « moyenne », sont des choses en trop (le manque comme l'excès marquent en effet une réalité positivement disjonctive). Charles Tesson peut ainsi proposer de rapprocher Carl Dreyer et Orson Welles, précisément parce qu'ils pratiquent un cinéma aux articulations filmiques parfois aberrantes : « La mosaïque des angles de prise de vue de Jeanne d'Arc, ses gros plans, n'ont rien à envier aux aberrations wellesiennes » (« Les supplices du théâtre » in Réflexions sur mon métier, ibid., p. 19). Comme ce dernier peut, en examinant les différences entre le scénario de Vampyr et le film réalisé, signaler autrement le caractère aberrant des mouvements d'appareil de Rudolph Maté qui ne sont justement pas décrits dans le scénario existant : « Des aberrants mouvements de caméra de Vampyr (…), nulle trace dans le scénario. Ou presque (…) Parfois la caméra suit, fidèlement passive, à la traîne du personnage, parfois, subitement autonome, elle va à son rythme sans plus se soucier du personnage qu’elle est censée accompagner » (« Introduction à Vampyr » in Carl Th. Dreyer. Œuvres cinématographiques 1926-1934, op. cit., pp. 94-95).

L'apparition d'ombres ou de reflets sans corps référentiels, ainsi que la présence d'une vieillarde vampire et aveugle rôdant dans les parages s'inscrivent parfaitement, comme on l'a déjà vu, dans un régime figuratif fantastique, car excessif par rapport aux conditions habituelles, normales ou logiques, présidant à l'existence statique de la réalité quotidienne. On peut également faire remarquer ici que le moment aberrant montrant le châtelain ouvrir de l'extérieur la porte de la chambre d'auberge du héros alors que la clé se trouve à l'intérieur de cette chambre pourrait avoir inspiré l'ouverture impossible de la réserve réfrigérée dans laquelle est enfermé Jack Torrance dans Shining (1980) de Stanley Kubrick. Chose étonnante, la description d'un homme bestial à l’allure porcine prévu dans le scénario de Vampyr mais non retenu au tournage par Carl Dreyer pourrait être rapprochée de l'apparition mystérieuse d'une figure semblable dans le film de Stanley Kubrick (cf. Jean Sémolué, Carl Th. Dreyer. Le mystère du vrai, op. cit., p. 96). Plus passionnants peut-être d'un strict point de vue cinématographique, les aberrations de raccords entre les plans ou de mouvements de caméra manifestent esthétiquement la qualité de surréel du monde décrit dans Vampyr. Ainsi, les raccords articulant les fragments d'espace respectivement occupés par David Gray et le châtelain venu le visiter dans sa chambre d'auberge ou par Gisèle et sa sœur Léone pendant son agitation maladive rompent violemment avec toute continuité prescrite par les normes du découpage (alors en traine de devenir) classique. Le châtelain regarde la caméra qui, occupant la position du héros dans son lit, le suit pendant qu'il traverse la chambre alors que, en contrechamp, ce dernier reste immobile, la tête retournée pour suivre des yeux son inquiétant visiteur. Les deux plans ne sont donc pas vissés, ne coulissent pas selon les mêmes coordonnées géométriques, comme s'il existait un écart entre eux signifiant qu'ils n'appartiennent pas à la même réalité, exactement comme la Pucelle d'Orléans devant ses juges dans La Passion de Jeanne d'Arc. Cette absence de monde commun rendu expressive par le jeu entre deux plans disjoints et donc ne s'articulant pas en un idéal ou académique champ-contrechamp est identique lorsque Gisèle s'éloigne de la chaise de sa sœur tout en restant dans le même axe face à elle. En contrechamp, c'est le gros plan du visage de Léone la montrant alors rouler des yeux comme si elle suivait du regard sa sœur située non plus face à elle mais au-dessus de sa tête. D'autres aberrations de mouvements sont tout aussi fascinantes à relever, notamment ces panoramiques qui abandonnent un personnage à la gauche du cadre pour le retrouver plus tard à droite de ce même cadre (David Gray perdue dans la maison du médecin) ou pas (Léone, sortie de son lit). Cette esthétique filmique privilégiant ce que Pascal Bonitzer a analysé sous le terme générique de « décadrage » renseigne pour ce dernier de la double nature contradictoire des images, « en direction de la chose » comme en direction de son « absence » (cf. Décadrages. Peinture et cinéma, éd. L’Étoile/Cahiers du cinéma, 1995, p. 69). Cette double nature, par excès comme par défaut, faite de manque et de débords (les choses sont là mais en moins ou en plus qui sont toujours un trop), établirait donc bien le caractère surréel du monde dans Vampyr. Cette esthétique surréelle, qui bénéficie encore du flottement spectral des voix désaffectées, ne cessera plus jamais de revenir sous une forme ou sous une autre dans les derniers longs-métrages parlants de Carl Dreyer, des apparitions-disparitions de Johannes durant les longs plans-séquence de Ordet (et puis sa voix étrangement caverneuse au sommet de la colline venteuse) à l'évanouissement de l'héroïne éponyme de Gertrud comme passée « dans la collure » (ainsi que l'affirmèrent ensemble Jean Narboni, Sylvie Pierre et Jacques Rivette dans les Cahiers du cinéma, n° 210, mars 1969).

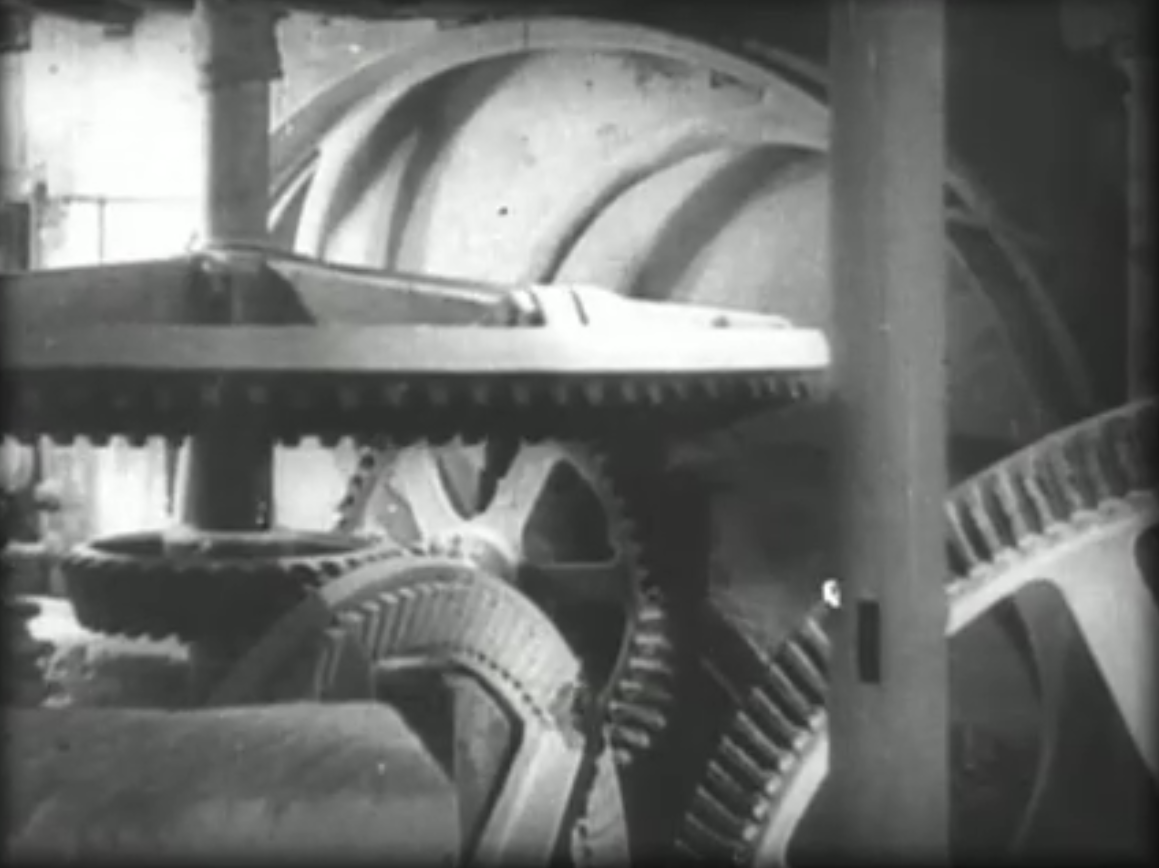

Ces trouées filmiques dans l'espace objectif viendraient alors attester de l'importance des « crises psychiques » et des « voyages schizophréniques » que Maurice Drouzy reconnaît dans toute l’œuvre du cinéaste danois (cf. Carl Th. Dreyer, né Nilsson, éd. Cerf, 1982, pp. 266-271). Comme elles viendraient exemplifier l'intuition dreyerienne suivante : « Il se peut que les films ne soient jamais vraiment à trois dimensions, mais par les voies de l'abstraction, il sera possible par contre d'y introduire une quatrième et une cinquième dimension » (in Réflexions sur mon métier, op. cit., p. 109). En récusant l'idée de troisième dimension ou de profondeur et en se détournant du motif pictural de la perspective hérité du Quattrocento au profit de la planéité triomphante, Carl Dreyer n'a pas seulement fait qu'inspirer, quoi qu'en ait d'ailleurs dit, Robert Bresson. C'est que ses plans longs, souples et mobiles (« félins » pour Charles Tesson) déroulent des surfaces susceptibles d'accueillir des figures aberrantes (c'est le bal des ombres dans Vampyr) qui manifesteraient ainsi la quatrième dimension du temps (le passé coexistant avec le présent) et la cinquième dimension de l'esprit (les fantômes des morts coexistant avec les vivants). Le délire schizophrénique de Vampyr, peut-être, consisterait alors à proposer cet étrange voyage dans le temps et dans l'esprit. Celui qui a demandé aux personnes réellement filmées de prendre conscience de leur double devenir (devenir-cadavre et devenir-spectre). Mieux, ce voyage leur aurait permis de découvrir ce caractère spectral « toujours-déjà » là (aurait dit Jacques Derrida) qui survivra à la disparition de leur corps physique tout autant qu'il assurera à leur esprit une agitation éternelle (pour autant qu'une machine de projection cinématographique fonctionne encore). La longueur des plans et le régime de surfaces qu'ils instituent s'articulent également avec la question de la durée (des plans et des séquences) comme écoulement qui ne se réduit pas seulement à faire disjoncter ce qui tend et dure en présent vécu et en passé remémoré. C'est que la durée participe aussi à accuser la force hallucinatoire du réel, la réalité affirmant progressivement sa qualité surréelle. Ainsi, le surréel intensifié par la durée (des plans comme des séquences) ne surgit pas d'un (autre) monde qui serait extérieur à celui-ci, mais lui est coextensif, immanent. Cette puissance durative, peut-être héritée du naturalisme féroce d'Erich von Stroheim, vérifierait alors au sein même de la vie les morsures douloureuses de la mort et, partant, la cruauté d'une esthétique qui sait devoir enregistrer avec la durée l'agonie des choses filmées. C'est Henri Agel parlant d'une « esthétique, presque une liturgie de la torture » (cité par Barthélémy Amengual, « Dreyer : les nuits blanches de l'âme » in Du réalisme au cinéma, op. cit., p. 638). C'est André Bazin écrivant sur Ordet : « Dans cet univers, rendu plus attentif au mystère, le surnaturel ne surgit pas de l’extérieur. Il est pure immanence. Il se révèle à la limite comme ambiguïté de la nature, et d’abord, en l’occurrence, l’ambiguïté de la mort » (in Le Cinéma de la cruauté, éd. Flammarion, 1975, p. 48). Il est ici intéressant de noter que ce recueil post-mortem de textes d'André Bazin inclut des analyses concernant, outre Carl Dreyer, Erich von Stroheim, Preston Sturges, Luis Buñuel, Alfred Hitchcock et Akira Kurosawa. Carl Dreyer est, en même temps qu'un artiste très tôt passionné par les vieilles personnes (il est même le premier à en avoir employé de vraies dans une industrie qui alors préférait les acteurs à la vieillesse grimée), un grand cinéaste de l'agonie, de l'héroïne de La Passion de Jeanne d'Arc à la paysanne morte en couches de Ordet. Et il ne l'a été que parce qu'il a privilégié la durée (des séquences puis des plans puis des plans-séquence, Vampyr valant alors ici comme idéal film de transition) pour en témoigner, comme tous les cinéastes de l'agonie, de Roberto Rossellini à Ingmar Bergman, de Maurice Pialat à Michael Haneke, de la mort de Nana (1926) de Jean Renoir à celle de la Vénus noire (2010) d'Abdellatif Kechiche. Privilégier la durée, c'est forcément toucher à l'agonie des choses qui, en durant, s'épuisent irrémédiablement. « Comment filmer l’irrémédiable ? Comment le filmer tout le temps ? Ce fut toujours la question de Dreyer. Comment filmer un monde sans remède imaginable sinon l’amour auquel il n’est point de remède ? », ainsi que le demandait Serge Daney évoquant Ordet et surtout Gertrud (in Ciné journal. Volume II / 1983-1986, éd. Cahiers du cinéma-coll. « Petite bibliothèque des Cahiers du cinéma », 1998, p. 58). Quatre séquences qui durent, au-delà de ce qu'elles auraient dû durer si Carl Dreyer avait été un réalisateur académique, sont ainsi dévolues dans Vampyr à l'irrémédiable, à l'agonie. Ce sont les morts du châtelain et du médecin diabolique qui encadrent d'une part la lutte intérieure de Léone contre les processus de vampirisation et de l'autre l'enfoncement de pieu dans la cage thoracique du cadavre de Marguerite Chopin. Significativement, les séquences concernant la femme-vampire et le docteur ont été raccourcies dans la version allemande, victimes d'une censure alors sensible à la dimension d'horreur de moments qui créent le malaise parce que, en effet, ils durent. Si le décès du châtelain et le combat intérieur de Léone s'appuient sur les ressources plastiques offertes par les infimes modulations du visage, les deux autres séquences frappent la conscience du spectateur parce que leur durée renforce la sensation horrifique. Horreur du pieu enfoncé exigeant, non pas un seul coup comme dans la série télévisée de Joss Whedon Buffy The Vampire Slayer mais bien une bonne dizaine. Horreur, enfin, du docteur disparaissant progressivement dans un nuage de farine pendant que, en montage parallèle (mais un montage parallèle qui accélère moins l'action comme chez David Griffith, qu'il l'étire comme chez Erich von Stroheim), David et Gisèle s'enfuient (comment ne pas alors penser à la mort par blanche congélation de Jack Torrance pendant que sa compagne et son fils s'échappe de l'Overlook Hotel dans Shining de Stanley Kubrick ?). Ce ralentissement était déjà celui, inaugural, où David Gray intègre sa chambre dans l'auberge pendant que l'homme à la faux sonne une cloche pour attraper le bac. La séquence de la mort du docteur (qui hurle d'inaudibles insanités dans la version française) marqua définitivement Jean-Louis Schefer (cf. « La roue » in L’Homme ordinaire de cinéma, éd. Cahiers du cinéma/Gallimard, 1980, pp. 177-187). « Ce n’est donc pas ici la mort, ni tout à fait la fin de sa suspension mais l’incroyable disparition d’un corps à l’intérieur de l’image » (op. cit., p. 187). L'évocation par ce dernier du ralentissement de la machine cinématographique comparée à un mécanisme d’horlogerie, ainsi que l'insistance sur le « poudroiement » et le « blanchiment » de l’image viennent parachever la modernité esthétique de Vampyr,dont la conclusion, articulant en montage parallèle brume sur le lac traversé par David et Gisèle et ensevelissement farineux, identifierait de manière mémorable fin du récit et suspension de la projection.

« Vampyr est un film beaucoup moins

clair que Jeanne d’Arc, plus difficile à interroger. A travers des références au christianisme, à la magie, à la métempsycose et à la métamorphose, il semble parfois près de réaliser un

impossible syncrétisme (…) Dreyer a souvent défini le climat de Vampyr, le seul de ses grands films à montrer des êtres fantastiques et à représenter des rêves, comme celui d’un rêve

éveillé. Il rattachait les références mythiques dans lesquelles il baigne et les rêves qui le parsèment, jusqu’à s’emboîter les uns dans les autres parfois, aux théories de Jung sur

l’inconscient collectif. Le rêve, ou la rêverie prémonitoire, s’offre en tant que prémices de l’Au-delà, plonge dans l’éternité du subconscient, où le passé rejoint l’avenir » conclut

Jean Sémolué (in Carl Th. Dreyer. Le mystère du vrai, op. cit., p. 95). Plus généralement, l’épurement formel auquel sera donc livré Carl Dreyer, s’agissant tant de la

reconstitution historique du procès de la Pucelle d’Orléans (la stylisation des arrière-plans dans La Passion de Jeanne d’Arc) que du film de vampires (la dissémination poudreuse du

mal dans Vampyr), instruit d’une esthétique identifiant raréfaction (des signes) et concentration (des affects) parce qu’elle est dévolue à l’abstraction. L’abstraction n’étant, chez

le cinéaste danois de passage en France pour ces deux films mémorables, que le synonyme de la simplification. « La faculté d’abstraire est essentielle à toute création artistique (…)

Parmi les voies ouvertes au réalisateur pour faire entrer l’abstraction dans ses images, la plus immédiate s’appelle la simplification » souligne ainsi Carl Dreyer (in Réflexions sur

mon métier, op. cit., pp. 105-106). Il faut dire ici que cette « abstraction par simplification » (idem) est très précisément ce qu’Alain Badiou relève

philosophiquement dans la pratique de l’art cinématographique qui, selon lui, doit se confronter avec l’« infinité sensible ». « Mon hypothèse est la suivante : dominer cette

infinité sensible est devenu impossible. Cette impossibilité, c’est le réel du cinéma, qui est une lutte avec l’infini, une lutte pour la purification de l’infini. Le cinéma, dans son

essence, est ce corps à corps avec l’infini, infinité du visible, infinité du sensible, infinité des autres arts, infinité des musiques, infinité des textes disponibles. C’est un art de la

simplification, alors que tous les autres arts sont des arts de la complexité » (« Le cinéma comme expérimentation philosophique » in Cinéma, Nova éditions, 2010, p. 365). Cette

abstraction par simplification est ce qui donne à Vampyr cette qualité si singulière de film fantomatique ou ectoplasmique. Un film flottant entre ses trois versions linguistiques au

découpage respectif pas toujours identique. Un film flottant entre le « muet » et le parlant. Un film flottant entre l’irréel de la fuite psychique et schizophrénique et le surréel d’un monde

vampirisé et agonisant. Un film flottant entre ses longs plans soutenant d’improbables visions et ses gros plans identifiés à des visages irradiant d'intenses affections. Vampyr

n’existerait alors qu’entre deux mondes spectraux (l’écran et la salle) et dont les effets de poudroiement et de blanchiment résulteraient tout autant de la brume farineuse de la fiction

projetée sur l’écran que de la poussière lumineuse en suspension dans l’air de la salle de projection. En attendant, les fantômes des films non tournés sont aussi nombreux que ceux projetés

par les films réalisés. En attendant, le rythme cinématographique va se ralentir, le ralentissement instruisant une pente anamorphique touchant à ce qui, dans le temps, appartient à

l’éternité. En attendant d’autres disparitions préparant à de nouvelles apparitions, de nouvelles fuites psychiques anticipant ou prophétisant d’autres résurrections, en Suède puis au

Danemark, avec Dies Irae et Deux êtres, puis avec Ordet et Gertrud.

Vendredi 7 juin 2013

Des Nouvelles

du Front...

Des Nouvelles

du Front...

Écrire commentaire