Les mutations de Scarlett Johansson

(seconde partie)

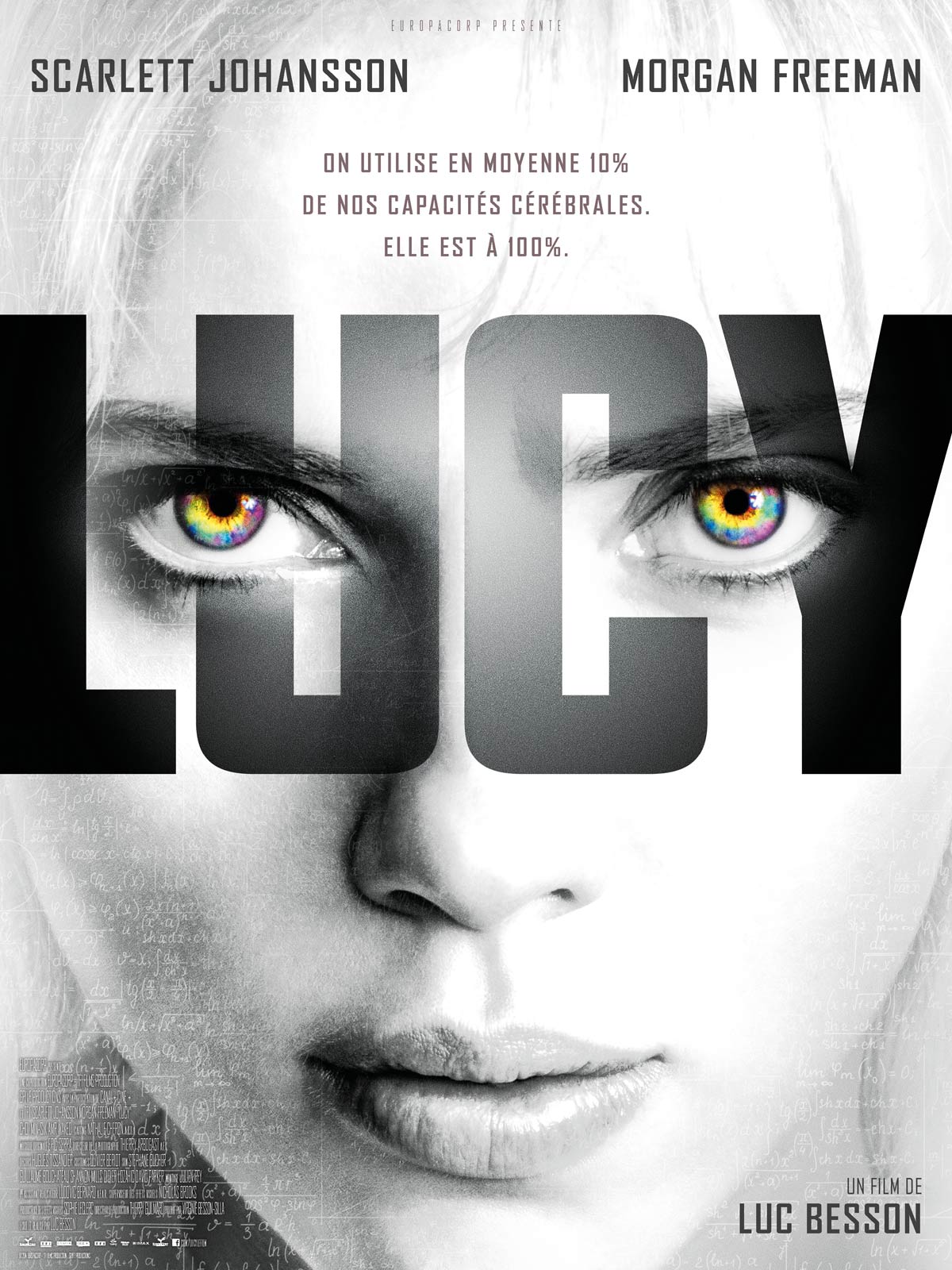

Lucy (2014) de Luc Besson

L'impératrice et le concasseur

D'abord, c'est une voix dont la suavité immédiatement reconnaissable fait croire au personnage dépressif de Joaquin Phoenix qu'il peut tranquillement tomber amoureux de son système d'exploitation informatique : celle de Scarlett Johansson dans Her (2013) de l'étasunien Spike Jonze. Ensuite, c'est un corps tombé du ciel, opaque et mobile, souvent mutique, une chevelure noir de jais ayant remplacé l'habituel blond vénitien, vers lequel convergent les fantasmes de passants issus du monde réel pour finir absorbés dans le trou noir ouvert depuis les étoiles par la star : Scarlett Johansson dans Under the Skin (2013) de l'anglais Jonathan Glazer. Enfin, c'est aujourd'hui la femme quelconque projetée malgré elle dans un thriller mondialisé et high-tech conduisant à la promesse d'abîmes métaphysiques en réfraction sur le visage neutre de la vedette hollywoodienne dans le rôle logique d'une mutante cyborgienne de notre temps : Scarlett Johansson dans Lucy (2014) de Luc Besson. En trois temps donc, trois moments cinématographiques indépendants examinant depuis la perspective du genre science-fictionnel une figure privilégiée de notre « être non inhumain » (Bernard Stiegler) mais qui entrent en interdépendance dès lors que la figuration se donne pour matériau le corps et l'image d'une seule et même actrice s'imposant en conséquence comme l'une des plus passionnantes à suivre actuellement. Sur le versant d'une anticipation colorée pastel et pop, le film de Spike Jonze comprenait certes l'importance de la charge fantasmatique à partir de laquelle un homme pouvait s'abandonner en branchant sa solitude sur une machine qui en retour littéralement l'exploiterait afin d'en tirer de substantielles plus-values, mais loupait le moment de l'identification à une subjectivité particulière dès lors que la voix synthétique était universellement reconnaissable par tout le monde – à l'exception du héros lui-même. Sur le versant conceptuel et arty autorisant le mixage des références culturelles les plus légitimes (Roberto Rossellini et Stanley Kubrick, Bill Viola et David Lynch) afin de faire carburer le dispositif à l'essence de l'(auto)réflexivité, le film de Jonathan Glazer touchait juste quant au vide intégral enveloppé dans l'image de la star, tout en ratant l'éclat laiteux de la chair documentaire de l'actrice censée en soutenir matériellement l'aura. A Luc Besson ne restait alors plus qu'à ramasser simplement la mise, bénéficiant sans l'avoir au départ absolument programmé (l'idée de Lucy lui trotterait dans la tête depuis plus de dix ans et il voulait au départ Angelina Jolie) des astucieuses options d'une actrice consciente de l'intérêt à jouer dans les films qui sauront parachever l'entreprise de mythification dont elle jouit en tant que star tout en l'assortissant de cette gratifiante réflexivité cinématographique venant en retour en justifier esthétiquement la motivation. Mais la tâche n'en était pas moins ardue et le moment de la synthèse n'était peut-être pas encore venue, Luc Besson préférant au nom de sa propre idée de la synthèse proposer en guise de seizième long-métrage un nouvel avatar de son idéal de thriller bourrin, féminin et bodybuildé dont le paradigme aura été donné par Nikita (1990) en le mâtinant, outre de méchants asiates revenant de la comédie Wasabi (2001) de Gérard Krawczyk conduite sous la férule de son producteur Luc Besson et de carambolages en provenance directe de la série Taxi (dont Gérard Krawczyk a réalisé pour le compte de son producteur les épisodes 2, 3 et 4 entre 2000 et 2007), de pointes métaphysiques numériquement plus effilées qu'à l'époque du Cinquième élément (1997). Numériquement, certes. A minima, on peut dire que Lucy n'est pas un échec, ne serait-ce que parce que, malgré les multiples injections supposément nécessaires afin de maintenir le rythme survitaminé exigé par un film rêvant lourdement d'égaler au box-office du monde entier les actuels blockbusters hollywoodiens, on ne perd cependant jamais de vue Scarlett Johansson. Son assurance toujours plus maîtrisée à jouer les mutantes obligeant à reconsidérer nos frêles attendus concernant ce qui vient habituellement identifier le genre humain induit une neutralité autorisant heureusement le réalisateur à s'épargner de devoir se poser des questions en terme de direction d'acteur auxquelles répond de toute façon systématiquement par la négative une manière tellement pressée de découper (à la hache) et de monter (à la hussarde) que mettre en scène équivaut tout simplement ici à concasser menu menu.

Luc Besson sait-il que certains spectateurs vont au cinéma en se demandant, angoissés, si le cinéaste saura envisager son film sur le mode d'une invitation donnée dans l'espoir (également angoissé) qu'elle soit acceptée de l'autre côté de l'écran ? D'autres finissent un rien inquiets quand ils comprennent assez rapidement l'intention d'un réalisateur moins pressé d'en découdre que d'en finir avec ce genre de politesse d'un autre temps. Et qui consiste moins à inviter un par un ses spectateurs qu'à embarquer tout un public sur les rails d'une narration sans équivoque et au terme de laquelle les bourrades antipathiques de la violence représentée avec un maximum de connivence (pourquoi faudrait-il donc qu'ici, et contrairement d'ailleurs à ce qui se passe dans les films de Quentin Tarantino, le spectateur sourit, voire rit comme on l'y invite régulièrement, à la brutalité asiate et sadique des méchants ?) devraient idéalement préparer à jouir d'une vision ambitieuse et généreuse prétendant tutoyer les secrets de l'évolution humaine. Et pourtant, Lucy franchit la ligne d'arrivée que le film s'est lui-même donné, non pas en réussissant à trousser un thriller aux articulations ordinairement codifiées (l'ordinaire appartenant ici à l'homme de EuropaCorp qui tire grand profit commercial et uniquement commercial des séries Taxi, Le Convoyeur et autres Taken qu'il a initiées depuis au moins quinze ans maintenant) ni à imposer le pensum de l'humain excédant toujours l'humain aux hypothèses moins scientifiques que science-fictionnelles, mais en se servant de l'énergie (certes assez artificielle) du genre pour empêcher surtout que se déploient les fatales métastases de l'allégorie. De telle sorte que les 90 minutes torchées à coup d'accélérations et de vrombissements puérils font que Lucy, certes incapable de poser ses pieds quelque part (à Taipei ou à Paris, règne la même politique des cartes postales en guise lieux communs échangeables), échappe largement aux abîmes non pas métaphysiques mais ridicules ouverts sous les pieds de ces colosses au pied d'argile que sont d'un côté Noah (2013) de Darren Aronofsky (au moins, Luc Besson ne cède pas sur l'évolutionnisme quand le créationnisme pointait le bout de son sale nez dans le blockbuster hollywoodien) et de l'autre Nos amis les Terriens (2006) du littérateur Bernard Werber produit par Claude Lelouch (même si la tentation partagée d'un épais sérieux servi par un effort moins de documentation que d'illustration du mythe du cerveau incomplètement utilisé n'est jamais complètement épuisée). C'est pourquoi la meilleure séquence du film de Luc Besson est celle montrant Lucy en train d'absorber dans un avion un nouveau sachet de ce produit de synthèse qui lui a permis de décupler ses capacités mentales, mais qui lui sert désormais à conserver ses cellules qui, se sentant inutiles, se mettent à se volatiliser. La séquence est juste parce qu'elle témoigne indirectement des efforts laborieux entrepris par un film qui refuse de s'étioler dans un éther métaphysique dont il se doute bien qu'il n'en maîtrise pas complètement la chimie. La séquence est même belle parce qu'elle expose la matérialité du corps de Scarlett Johansson au risque que le rayonnement auratique de la star ne soit aboli dans l'immatériel poudroiement exercé par le poudroiement cocaïné des effets spéciaux numériques.

Il y a du génie dans cette simple séquence – celui qui consiste à demander en quoi résiste la photogénie d'un corps singulier dès lors qu'il est plongé dans le bain d'un nouveau régime audiovisuel – même si Luc Besson ne se donne pas le temps d'en investir la pénétrante promesse, parant au plus pressé d'un programme doublement borné d'un côté par le thriller bêtasse et de l'autre par la démiurgie, quelques clins d'œil auto-promotionnels adressés ici, quelques coups de coude donnés là dans les côtes de ses voisins ambitionnant les mêmes hauteurs métaphysiques (c'est la séquence des dinosaures, comme dans The Tree of Life de Terrence Malick en 2011 distribué par EuropaCorp – sauf que le dinosaure suspendait le geste pronateur dans le film du texan quand celui de Luc Besson s'astreint au programme prédateur encodé par Steven Spielberg avec Jurassic Park en 1993). Entre les deux, Lucy a beau être interprétée par l'impériale Scarlett Johansson, l'impératrice (écarlate) hollywoodienne des mutations postmodernes n'a pas vraiment le temps d'incarner un personnage qui aurait dû apitoyer sur son sort pour effrayer ensuite de celui qu'elle pourrait promettre à l'ensemble de l'humanité, passant sans transition de la figure inconsistante à l'Idée (Lucy, l'héroïne bessonienne, serait l'avenir de Lucy, la première femme de l'humanité). A moins que la transition ne consiste à réintroduire dans la figure de la combattante virilisée revenant de film en film (jusqu'au biopic académique The Lady consacré à Aung San Suu Kyi en 2011 et même dans le personnage de compagne de mafieux dans Malavita d'après le roman éponyme de Tonino Benacquista en 2013) ce bon vieux maternalisme au nom duquel le bleu océanique du Grand bleu (1988) coule à l'intérieur des ventres féconds de la diva du Cinquième élément (joué par Maïwenn, alors la compagne du réalisateur et mère de son deuxième enfant) comme de l'héroïne de Lucy (victime d'une molécule de synthèse reproduisant celles que fabriquent les femmes enceintes – le message est clair). Un ultime détail, symptomatique : quand les méchants asiates pistant Lucy la retrouvent, c'est dans la Sorbonne où elle s'est réfugiée afin d'accomplir le dernier stade de son évolution (devenir, en vague écho au Johnny Depp de Transcendance de Wally Pfister, clé USB du savoir total) et ils n'hésitent pas à pilonner les murs de la fameuse université de Paris, statue du théologien Robert de Sorbon comprise. Comment mieux attester des contradictions d'un homme mieux reconnu comme capitaliste que comme artiste qui, quand il est réalisateur, croit brosser via son héroïne son portrait d'homme soucieux de culture et de transmission (preuves données, il est le mécène de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière et il a fondé la Cité du cinéma inaugurée en 2012 incluant une école), tout en s'autorisant symboliquement à flinguer le haut-lieu de la légitimité scientifique et culturelle française ?

vendredi 8 août 2014

Ghost in the Shell (2016) de Rupert Sanders

Alice cyborgienne

Dans son fameux Cyborg Manifesto, Donna Haraway a pu écrire ceci : « Je plaide pour une fiction cyborgienne qui cartographierait notre réalité corporelle et sociale, une ressource imaginaire qui permettrait d'envisager de nouveaux accouplements fertiles » (éd. Exils, 2007 [1991 pour l'édition originale], p. 31). Coïncidence parfaite, le mangaka Masamune Shirow publie exactement la même année que le Manifeste cyborg un chef-d'œuvre du genre intitulé Ghost in the Shell, bande dessinée futuriste qui propose avec la figure du Major, avatar à l'ère cyberpunk et technoscientifique de L'Eve future (1886) d'Auguste de Villiers de L'Isle-Adam et de la Maria de Metropolis (1927) de Fritz Lang, l'héroïne cyborg au principe de la transgression épique de tous les paradigmes binaires et autres dualismes catégoriques (entre l'organique et le mécanique, le spirituel et l'informatique, l'humain et le machinique). Avec l'adaptation du manga de Masamune Shirow, Ghost in the Shell (1995) de Mamoru Oshii prolongera dans le cinéma d'animation un univers porté par l'imaginaire des mutations de notre présent, devant autant à Blade Runner (1982) de Ridley Scott d'après Philip K. Dick que lui sera redevable la trilogie Matrix (1999-2003) des Wachowski. Innocence : Ghost in the Shell (2004) de Mamoru Oshii, sélectionné en compétition officielle au Festival de Cannes à, scellera davantage encore la proximité philosophique, féministe et post-humaniste de Donna Haraway en donnant symboliquement à un personnage secondaire son nom avant que deux autres anime, trois séries d'animation et autant de jeux vidéo épuisent partiellement un grand moment de liaison (Donna Haraway dirait de connexion ou d'affinité) des cultures populaires et alternatives, nodal pour les militant-e-s actuel-le-s du cyberféminisme. Une industrie culturelle aussi spectaculaire que Hollywood ne pouvait dès lors être en reste en laissant passer l'opportunité profitable d'une récupération qui redonnerait au pouvoir de territorialisation du capital tout ce que le capital laisse fuir en déterritorialisations identitaires, dans l'affolement réactif des conservatismes soucieux de préserver toutes les distinctions hiérarchiques en termes de rapports de classe, de genre et de race. Mais le mal est fait, le cyborg s'est imposé comme la figure par excellence contemporaine dont le caractère artefactuel emporte un constructivisme déconstruisant tous les naturalismes et les essentialismes hérités de la vieille métaphysique. C'est que la créature mythique préfigurée par le Golem et le monstre de Frankenstein de Mary Shelley figure autant l'ouvert processuel de nos différenciations ou altérations accidentelles que l'infini d'une hétérogénéité constamment remodelée. « La fin du XXe siècle, notre époque, ce temps mythique est arrivé et nous ne sommes que chimères, hybrides de machines et d'organismes théorisés puis fabriqués, en bref, des cyborgs. Le cyborg est notre ontologie ; il définit notre politique. Le cyborg est une image condensée de l'imagination et de la réalité matérielle réunies, et cette union structure toute possibilité de transformation historique. » (opus cité, p. 31).

Certes, ce mal nécessaire (pour les « néocons ») figuré par le cyborg s'est également imposé dans les scénarios hollywoodiens de science-fiction, de Blade Runner à certains films de David Cronenberg en passant par Artificial Intelligence : A.I. (2001) de Steven Spielberg d'après une nouvelle de Brian Aldiss que Stanley Kubrick voulait adapter. Jusqu'à l'adaptation tournée en prises de vue réelles du manga de Masamune Shirow, produite notamment par Steven Spielberg via DreamWorks SKG, réalisé par Rupert Sanders (un artificier du clip auteur en 2012 d'un Blanche-Neige et le chasseur kitsch à souhait) et interprété par Scarlett Johansson, au mépris d'une polémique initiée par les fans de la première heure de la bande dessinée soulignant le préjugé racial autorisant qu'une actrice blanche joue un personnage japonais. Il faudra rapidement régler le sort de cette polémique (après avoir rappelé que le personnage original est tributaire des mêmes réflexes figuratifs occidentalisant que la plupart des personnages de manga, tout en insistant ici sur l'écart scénaristique significatif voulant que dans le film la figure du Major retrouve à la fin son identité perdue qui était celle d'une Japonaise) en demandant à quoi sert au fond, sinon pour des intérêts strictement capitalistiques, la version hollywoodienne de Ghost in the Shell. C'est pourquoi il faut envisager cette production spectaculaire de deux façons différentes. D'un point de vue industriel, le long-métrage substitue aux éclats elliptiques de la narration originale les lissages explicatifs d'une lisibilité didactique, tout en préférant aux hybridations cyberpunk et néogothiques des chatoiements pop connexes du revival 70' imposé par les productions de J. J. Abrams. Ghost in the Shell pose ainsi la question de l'adaptation en y répondant par une orientation faite de relecture lisible et simplifiée, subordonnant de réels effets de séduction plastique (on songe surtout ici au bel épisode avec les geishas-bots) à des enjeux de scénario visant la restauration néoplatonicienne d'une identité originale perdue (d'où le remplacement scénaristique du Marionnettiste originale par la figure de Kuze, le faux méchant et vrai double de l'héroïne, ratage au principe généalogique de la réussite qui s'ensuivit). Dans l'intervalle, les citations de Blade Runner, de Artificial Intelligence et de Matrix (mais aussi du générique de Mondwest, la série télévisée produite par J. J. Abrams en guise de reboot du roman et du film de Michael Crichton) représentent comme autant de glitches (des pépins ou défaillances électroniques) qui seraient comme des loops, symptômes anamnestiques d'une mémoire référentielle montée en boucle (puisque ces références appartiennent tantôt à l’œuvre originale, tantôt à celles qui s'en sont entre-temps inspirées). Autrement, les stars de complément font a minima le job (Juliette Binoche dans le rôle du docteur Ouelet, Michael Pitt et Takeshi Kitano respectivement dans celui de Kuze et de Daisuke Aramaki), les effets 3D offrent un nouvel espace virtuel à la technique publicitaire du placement de produits, la victoire symbolique de l’État (policier) sur les manipulations psychiques du capital (identifié ici à la multinationale de l'implant cybernétique nommée Hanka) ne contrariant en rien le règne souverain du fétichisme de la marchandise haussé à son meilleur niveau spectaculaire. Certains critiques (comme Jean-Marc Lalanne dans Les Inrockuptibles) affirment que le fantôme (ou « ghost », soit l'esprit logé dans la coquille ou « shell » robotique) est le souvenir de l'œuvre originale pour son adaptation hollywoodienne. On dira plutôt que cette dernière est bel et bien le « ghost » au sens de l'ectoplasme spectral de la première, l'anamnèse (le Major Mira Killian se souvient grâce à son ancien amant Kuze qu'elle a été dans une vie antérieure Motoko Kusanagi) ayant seulement valeur de respect juridique de la propriété intellectuelle et d'acclimatation dans un régime spectaculaire favorisant l'inconsistance et l'amnésie.

N'en demeure pas moins ceci : « Prendre au sérieux l'imagerie d'un cyborg qui serait autre chose qu'un ennemi a plusieurs conséquences. Sur nos corps, sur nous-mêmes ; les corps sont des cartes de pouvoir et de l'identité. Les cyborgs n'y font pas exception. » (op. cit., p. 79). Reste alors l'autre façon – probablement la meilleure – d'apprécier Ghost in the Shell, comme nouvel épisode d'un processus en cours caractérisant celui-là l’œuvre tout en transformations et mutations de Scarlett Johansson elle-même qui serait alors comme actrice, toutes choses égales par ailleurs, une auteure semblable à ce qu'accomplit dans le cadre du cinéma européen Isabelle Huppert (dixit Claude Chabrol). Donna Haraway nous avait bien prévenu en effet : « Il se pourrait bien qu'une Alice cyborgienne soit en train de s'intéresser à ces nouvelles dimensions. » (op. cit., p. 37). Scarlett Johansson est bel et bien cette « Alice cyborgienne », qui lutte depuis quelques films sur le double front d'une déconstruction de toute essence féminine (l'Éternel féminin goethéen descendu du ciel des Idées ou évidé par l'éthique de la psychanalyse lacanienne) couplée à la résistance de la chair actorale face aux processus de désincarnation spectaculaires. D'un côté, la star offre sa plastique au bénéfice d'une plasticité féminine contrariant tous les figements essentialistes et toutes les fixations naturalistes. « Il n'y a rien dans le fait d'être femme qui puisse créer un lien naturel entre les femmes. ''Être'' femme n'est pas un état en soi, mais signifie appartenir à une catégorie hautement complexe, construite à partir de discours scientifiques sur le sexe et autres pratiques sociales tout aussi discutables. (...) Les douloureuses divisions qui opposent les féministes les unes aux autres (sans parler des femmes en général) ont emprunté toutes les lignes de fracture possibles et rendu insaisissable le concept même de femme, concept qui constitue une matrice où reproduire, entre femmes, les relations de domination. » (op. cit., p. 39). De l'autre, son corps est au principe d'une chair qui, quand elle n'est pas investie par les effets de séduction programmés par la promotion et la publicité, redonne à l'image tout ce que la numérisation lui soustrait en terme (documentaire) de (trace du) réel. « Les femmes se trouvent actuellement en situation d'intégration/exploitation dans un système mondial de production/reproduction et communication appelé informatique de la domination. » (op. cit., p. 52). L'histoire du Major redouble ainsi et toujours celle de son interprète qui en dédouble la portée symbolique (et ce sont là deux faces de la même « informatique de la domination » ) : quand la fiction est branchée sur un désir spirituel d'origine, la figure qui en soutient principalement la représentation ne cherche quant à elle rien d'autre qu'à faire de son corps le support d'une incarnation opposable aux processus spectaculaires de désincarnation (et de liquidation) numérique. C'est pourquoi il y a une grande raison à faire de la geisha-bot déglinguée l'indice d'un mystère existentiel pour le Major, qui se demanderait alors intérieurement de qui alors est elle la prostituée. C'est pourquoi encore le plan le plus beau de Ghost in the Shell est celui où Rupert Sanders n'a pas voulu demander à l'actrice de refaire son entrée de scène quand son supérieur arrive sur une scène de crime, seulement pour avoir le plaisir de filmer de dos sa démarche lourde et rustaude, charnue. Un peu de réel, cet X obtus vu de dos, alors fait signe en passant les mailles en 0 et en 1 du filet numérique. Un peu de chair préservant avec les échanges et mélanges du cyborg une érotique « transgénérique » (Marie-José Mondzain) dans un film qui l'est par ailleurs si peu, afin de sauver aussi et surtout un principe d'hétérogénéité garant des mouvements anamorphiques et métamorphiques de cette « nouvelle chair » annoncée par Videodrome (1982) de David Cronenberg. L'Alice cyborgienne est une mutante figurant héroïquement les (mésa)aventures de la (dés)incarnation hollywoodienne, la vedette ne l'étant encore que dans la préférence musclée, guerrière et dansante de l'amazone cyborg à l'idole statique, réifiée et néo-païenne vénérée par les masses à l'époque de l'invention de la star. « L'imagerie cyborgienne ouvre une porte de sortie au labyrinthe des dualismes dans lesquels nous avons puisé l'explication de nos corps et de nos outils. C'est le rêve, non pas d'une langue commune, mais d'une puissante et infidèle hétéroglosse. C'est l'invention d'une glossolalie féministe qui glace d'effroi les circuits superévangélistes de la nouvelle droite. Cela veut dire construire et détruire les machines, les identités, les catégories, les relations, les légendes de l'espace. Et bien qu'elles soient liées l'une à l'autre dans une spirale qui danse, je préfère être cyborg que déesse. » (op. cit., p. 81-82).

samedi 8 avril 2017

« L'éternel féminin nous entraîne vers des hauteurs »

(Goethe, final de Faust II, 1832)

« La femme, ça ne peut s’écrire qu’à barrer La.

Il n’y a pas La femme, article défini pour désigner l’universel »

(Jacques Lacan, Encore, Séminaire XX, 1975)

La pulpe et l’émail

L’éternel féminin, le star-system voudrait encore nous y faire croire en aliénant notre croyance sur des gisements supposément inépuisables de profits cachés dans nos cœurs. Mais il y a, y compris produit à Hollywood, y compris réalisé par un pataud comme Luc Besson, des films attestant diversement que LA Femme n’existe pas – pas vraiment en tous les cas, pas comme on l’aurait cru jusque-là. Il y a des films étasuniens relativement indépendants qui, comme Her de Spike Jonze, usent du glamour associé au personnage public de Scarlett Johansson pour tourmenter une love story des nouveaux développements, informatiques et virtuels, offerts par le fétichisme de la marchandise. La voix spectrale de l’actrice sert ainsi de puissant philtre d’amour qui, ramené au sol de la simulation programmable et payante, risque de devenir le poison de l’individu postmoderne qui dénie à son individualisme son arrimage concret d’aliénation et d’inscription dans les abstractions du capital. Mais la critique intellectualiste du fétichisme par Spike Jonze se complaît dans l’usage publicitaire de sa voix de star reconnue par tout le monde (de l’autre côté de l’écran) à l’exception du piteux héros qui saura de toute façon s’en sortir puisque le simulacre est également programmé pour lui aménager une issue de sortie heureuse. Du côté du film d’auteur ambitionnant une radicalité frottée aux acquis des maîtres de l’inhumain ou du post-humain (Stanley Kubrick, David Cronenberg, David Lynch), Under the Skin propose d’inclure Scarlett Johansson dans un bien singulier dispositif au terme duquel la prostitution conduit au vampirisme et à l’anthropophagie, tandis que la face documentaire (avec caméra cachée embarquée dans la camionnette de l’actrice prédatrice) sert d’alibi au service de l’allégorie du vide intersidéral de la star nourrie de la chair fraîche de ses consommateurs. Là où le film de Jonathan Glazer, en bénéfice esthétique des glissandos glaçants composés par la musicienne Mica Levi, fascine sur le versant de la star et du vide intersidéral qui la constitue, il loupe cependant la dimension documentaire d’une actrice seulement identifiée métaphoriquement à une prostituée cherchant à échapper à ses commanditaires.

En tous les cas, la froideur clinique du dispositif s’adosse à la réelle froideur de Scarlett Johansson, actrice aussi chaude du côté physique que son jeu est souvent neutre, interprète peu expansive et finalement pas davantage expressive – avec elle, la pulpe (les lèvres écarlates) ne fait jamais oublier l’éclat de l’émail tranchant comme le diamant. Lucy de Luc Besson revient de manière spectaculaire et lourdaude sur la figure, rodée avec les prestations de Natasha Romanoff alias la Veuve noire, de la super-héroïne accumulant par accident tous les pouvoirs jusqu’à disparaître comme pur esprit régnant sur le réseau informatique mondial. Le passage du corporel au spirituel est loin d’être heureux, subordonné aux réflexes scénaristiques fumeux de l’auteur de Nikita (1990) et Léon (1994), mais il ferait cependant idéalement lien entre le logiciel de Her et la fliquette cyborg de Ghost in the Shell. Avec l’adaptation du célèbre manga, Rupert Sanders offre à la star un rôle à sa double mesure, à la fois artefact humanoïde contrariant toute naturalisation d’une essence féminine et corps réel dont la chair arriverait encore à faire image en court-circuitant les processus de désincarnation valorisés par l’économie spectaculaire et numérique. Si le film de Rupert Sanders est le fantôme de l’œuvre originale au point de n’en plus laisser à l’écran que la coquille vide, Scarlett Johansson est celle par qui trois images peuvent encore advenir – dès lors en effet que revient par anamnèse l’identité passée reliant l’adaptation hollywoodienne au manga originale, que la figure instrumentale de la geisha-bot lui renvoie en miroir déformé le reflet exotique et fragmenté d’un assujettissement à caractère publicitaire et prostitutionnel, et qu’entre deux acrobaties relookées numériquement une démarche un peu rustaude ramène dans l’image la pesée d’un peu de réel.

Scarlett Johansson serait alors, préfigurée par Sigourney Weaver jouant Ripley dans la saga Alien et plus récemment rejointe par d'autres bad girls comme Charlize Theron dans le rôle d’Imperator Furiosa dans Mad Max : Fury Road (2015) de George Miller, cette star qui, composant son jeu à partir des équilibres de l’émail et de la chair, aurait donc préféré au statut de déesse celui d’« alice cyborgienne » (Donna Haraway) traçant entre deux rôles de moindre intérêt son drôle de chemin dans le réseau mondial de l’« informatique de la domination » (Donna Haraway). Et, à la différence d’un Michael Fassbender dont les derniers rôles témoignent d’une triste normalisation, il faut croire que Scarlett Johansson ne cédera pas sur cette « fiction constituante » (Marie-José Mondzain) d’être du côté hollywoodien un poisson-pilote au féminin des mutations contemporaines.

lundi 10 avril 2017

Pour lire la première partie, cliquer ici.

Des Nouvelles

du Front...

Des Nouvelles

du Front...

Écrire commentaire