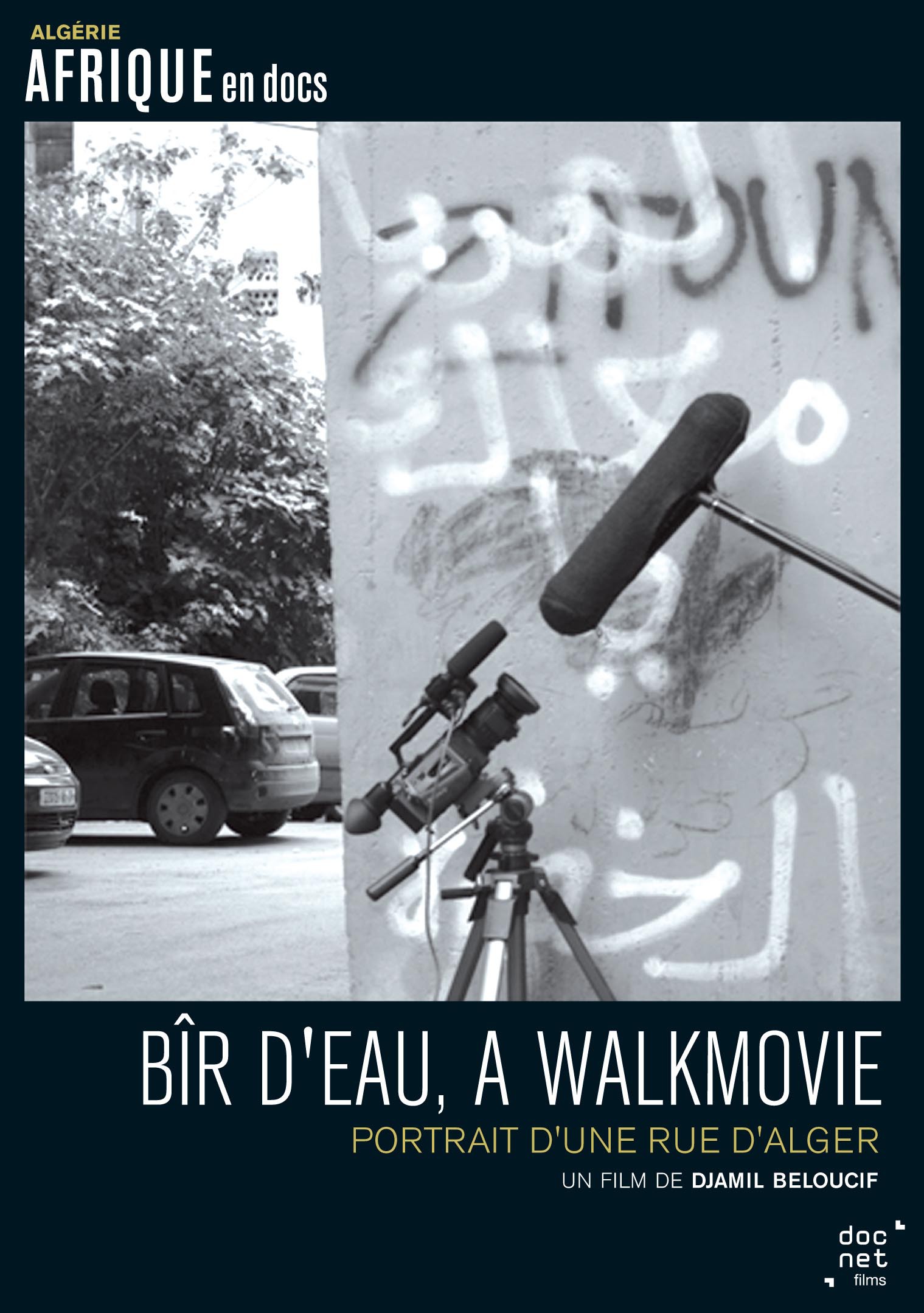

"Bîr d'eau, a walkmovie" (2011) de Djamil Beloucif

La morale du pas suivant

Démocratie de la fiction, du documentaire et de leurs récits

En 1975, Agnès Varda a eu l'idée, simple et géniale, de brancher le câble de sa caméra sur le compteur de son appartement parisien de la rue Daguerre dans le 14ème arrondissement et de ne pas filmer plus loin qu'entre les numéros 70 et 90 reliés par les 90 mètres de fil électrique. Cela a donné Daguerréotypes (1975), délicat portrait fragmentaire et subjectif dédié par l'une de ses habitantes (aidée en la circonstance d'ailleurs par Nurith Aviv occupant pour la première fois le poste d'opératrice) à un quartier populaire où passants et parents, artisans et commerçants, amis de toujours ou complices d'un instant sont devenus comme par enchantement les artistes d'un bastringue ou d'un music-hall qui n'aurait existé que le temps du film.

Le cinéma est précieux quand il se soutient d'un élan démocratique en accord avec une esthétique hasardeuse et égalitaire. En vertu de celle-ci il n'y a de personnes à filmer qu'à raison d'être considérées comme des « singularités égales » (Jean-Louis Comolli). Et le cinéma l'est autant quand le documentaire ouvre l'enregistrement du réel sur l'enchantement des petites fictions composant la trame chamarrée ou bigarrée de la réalité. Des micro-fictions incarnées telles quelles du côté des figures rencontrées ou bien alors révélées à l'aide de quelques coups de pouce données par la « daguerréotypesse » ou ses derniers épigones.

Filmer avec ses pieds

(un documentaire en cinéma indirect)

35 ans plus tard, Djamil Beloucif se lance dans l'aventure de faire un film en forme de descente flâneuse d'une rue algéroise, la rue Ahmed et Boualem Khalfi (anciennement Burdeau) qui relie le parc Beyrouth à la rue Didouche Mourad (anciennement Michelet). Avec son dénivelé le geste du cinéaste fait lever dans la fiction de la captation documentaire du réel plus d'une couche subjective, plus d'un pli fantaisiste. Le film tourné en 2010 s'appelle Bîr d'eau, a walkmovie. Le titre est beau en s'amusant de conjuguer la transfiguration populaire et poétique d'une nomination coloniale (Burdeau, du nom du philosophe républicain qui fut ministre des colonies, devient ainsi un puits où puiser une eau désaltérante qui ailleurs peut-être ferait défaut) avec la reconfiguration circonstanciée du genre privilégié du « Nouvel Hollywood » (la route paradigmatique du road-movie se fera désormais moins en voiture qu'à pied).

On le sait depuis André Leroi-Gourhan et Bernard Stiegler y a souvent insisté : pour l'humanité tout a commencé avec les pieds. S'y tenir pour marcher, c'est par exemple avancer pas à pas en posant un pied devant l'autre et, ce faisant, en n'oubliant jamais cet essentiel balancement diachronique. Cette diachronie soutient le pragmatisme pédestre caractérisant la réalisation du film (700 mètres auront été dévalés par la petite équipe de tournage). Elle participe autant à affecter l'image d'un coefficient de trouble disjonctif, au point de motiver une démarche cinématographique qui tirerait d'une marche pédestre de quoi faire marcher longtemps le spectateur. De fait, walkmovie fait signe en direction du walkman de notre jeunesse, soit le baladeur dont nous soupçonnons alors que Djamil Beloucif en est un et de la meilleure espèce quand il se comprend dans tous les sens du terme. Ainsi, notre cœur balance comme le chaloupé d'une démarche dont la fondamentale duplicité ne peut se satisfaire d'assigner l'image à la résidence exclusive de l'un de ses deux versants (documentaire et fiction), au nom inavoué d'une ambivalence originaire et retrouvée.

Descendre la rue consiste à puiser dans l'image des eaux impures et mêlées afin qu'elles soient accordées avec les manières d'Arlequin d'un peuple ondoyant et compliqué, décidé à rester indécidable. C'est ainsi que le baladeur nous fait marcher en n'oubliant jamais qu'il a besoin de ses pieds pour filmer (c'est un autre sens donné, et mélioratif celui-là, à l'expression qui moque les personnes faisant si mal les choses qu'elles les feraient avec les pieds).

D'un côté, Bîr d'eau, a walkmovie se présente avec les apparences d'un long plan-séquence de 77 minutes quelquefois interrompu par les accidents du réel, dans la guise d'un exercice de cinéma direct en temps réel requérant la coïncidence de la durée du film avec celle du tournage. Une inspiration possible aurait peut-être été donnée par One Hour - C'est vrai (1990), plan-séquence d'une heure tournée en vidéo par Robert Frank dans les rues du Lower East Side, sorte de maraude entre documentaire et fiction. D'un autre côté, en effet, le film de Djamil Beloucif ne cesse de lancer des signes plus ou moins manifestes de fiction qui s'incarnent dans la présence à l'image du réalisateur lui-même, de l'opérateur Youcef Krache, d'amis réalisateurs comme Karim Moussaoui et Abdelghani Raoui en figurants d'un hasard mis en scène. La fiction qui s'invite à brouiller les lignes du documentaire cultive le soupçon en faisant douter de beaucoup. Du réel des rencontres qui auraient été préalablement scénarisées. De la coïncidence des temps qui masquerait plus d'une coupe en gage d'une discontinuité masquée. Des accidents qui le seraient moins que simulés. Et, à la fin, même d'un « cinéma direct » (si l'on emploie la formule de Mario Ruspoli, « cinéma-vérité » si l'on préfère suivre Jean Rouch) qui ne le serait techniquement jamais, indirect toujours.

Le film tourné en cinéma indirect est donc une fiction dont les tours de passe-passe compliquent les partages entre le vrai, le faux et le simulé. Au milieu d'une polarisation des contraires (le documentaire et la fiction comme le réel et l'imaginaire, les passants et les acteurs comme l'écoulement du temps réel et sa reconstitution a posteriori), coule la rivière heurtée de l'indistinction dont les flux sont aussi fourchus qu'entrecroisés et ses flots sont démontés comme peuvent l'être pour les harragas les eaux pas loin de la Méditerranée. Alors, le film peut ressembler à une facétieuse performance s'amusant de la réversibilité démonique du documentaire et de la fiction puisque l'enregistrement ontologique attendu finit par se doubler d'une déconstruction critique de ses attendus.

La caméra est dans le sac

(un cœur qui bat)

Au contraire d'un jeu biaisé comme celui de la caméra cachée tel que le soupçonne (pour de vrai ou pour de faux) une femme rencontrée du côté du bas de la rue, nous aurions plutôt affaire ici à une « caméra-réalité » (Siegfried Kracauer) mais version schizo, cassée en deux ou bien disjonctée, en tous les cas soucieuse de faire lever à la surface des flots filmiques le fond du non-identique et de l'indéterminé. Le baladeur nous fait alors moins marcher en jouant du croche-patte qu'il est animé par la seule morale qui vaille : dans les mots de Robert Musil inspiré par Ralph Waldo Emerson, cette morale se dirait comme celle du pas suivant. Le réel des tracas administratifs, la misère d'un urbanisme massif, le désœuvrement social deviennent alors autant de masques cultivant une mise à distance ludique et salutaire.

Soudain, tout coïncide après que la coïncidence elle-même ait été l'objet d'un doute si radical. L'hétérogénéité anarchique des architectures avec les inventions langagières des gens du peuple. Avec les branchements mêmes d'un film qui, comme l'aurait dit Claude Lévi-Strauss, préfère à l'ingénierie des savoirs constitués les bricolages d'un apprentissage constituant. C'est autrement ce que dit aussi la citation de Walt Whitman avec laquelle se clôt Bîr d'eau, dédiée à la rumeur de la rue qui dit mieux du peuple que ce que le poète aurait voulu en restituer. Soudain, les marges deviennent des friches où tout peut alors refleurir. Par exemple le cinéma, fait à la main, avec les pieds et en toute amitié, porté ici par une nuée de papillons sortis de leur Chrysalide (cette association dont il faudra bien un jour écrire toute l'importance, d'ores et déjà historique).

Le cinéma comme un jeu populaire de rôles et de pistes poursuivi entre autres par Tarzan, Don Quichotte et nous (2013) de Hassen Ferhani, Bla cinima (2015) de Lamine Ammar-Khodja et Le Jardin d'essai (2016) de Dania Reymond. Soudain, l'indétermination n'est plus la parade inventée par ceux qui croient moins aux rapports féconds du documentaire et de la fiction qu'à leur réciproque simulation en rejoignant l'indécidabilité caractéristique d'un peuple rétif à toute univocité et qui se manifeste exemplairement dans un plurilinguisme mélangeant arabe dialectal, berbère et français. Pour citer Jacques Lacan, les « non-dupes errent » et ils erreraient davantage peut-être sur la piste bétonnée de C'est dans la boîte (2013), reprise forcée du geste en forme de déprise où la simulation se trompe en décidant de tout là où précédemment la fiction reste le nom de l'indécision du documentaire – de son errance.

Un peuple qui a faim de pain pour le ventre a faim également d'utopie pour l'esprit. Djoûû, ce court-métrage tourné en 2010 a un titre pour dire déjà cette faim-là. Un peuple jamais avare de fabulations et généreux en fictions, davantage peut-être que les italiens dont Orson Welles disait qu'ils étaient si naturellement comédiens que leur appliquer au cinéma le terme de néoréalisme n'avait aucun sens selon lui. Un peuple aussi désespérant d'être si désespéré qu'il est encore celui qui raconte dans un idiome unique les fables de sa persévérance en guise pudique d'un espoir continué malgré tout. Un peuple qui, comme Djamil Beloucif le dit lui-même en égalité figurative avec la communauté des personnes filmées, se regarde moins frontalement que de côté. Un peuple avec un profil aussi aquilin, coupant et acéré que celui du réalisateur lui-même, qui n'aurait alors pas joué pour rien un sicaire (soit le porteur de couteau) dans Histoire de Judas de Rabah Ameur-Zaïmèche (2015). Un peuple, enfin, dont l'avant-garde, comme on le sait au moins et entre autres depuis J'ai huit ans (1961) de Yann Le Masson, Olga Baïdar-Poliakoff et René Vautier et La Fillette et le Papillon (1982) d'Azzedine Meddour, Une si jeune paix (1965) de Jacques Charby et Tahya ya Didou ! – Alger insolite (1971) de Mohamed Zinet sans oublier Loubia Hamra (2013) de Narimane Mari, est largement composé d'enfants.

Si, comme le disait Victor Hugo, la forme est le fond qui remonte à la surface, le peuple algérien noyé par la confiscation étatique de sa révolution est celui qui trouve encore moyen de lancer à notre adresse des signes de vie. L'un des plus beaux de Bîr d'eau, a walkmovie consiste dans le choix (réellement contraint ou vraiment joué, peu importe au fond) d'avoir glissé la caméra DV dans le sac afin qu'un geste de cinéma seulement autorisé de lui-même puisse échapper aux sévérités du contrôle policier, en jouant avec elles ou en se jouant d'elles. Le film facétieux de Djamil Beloucif est un démon farceur, moquant la juridiction dont les frontières accablent le jeu des images, autre forme d'astreinte par identification ou assignation. A l'image, cela donne comme un cœur qui bat.

mercredi 15 février 2017

Des Nouvelles

du Front...

Des Nouvelles

du Front...

Écrire commentaire