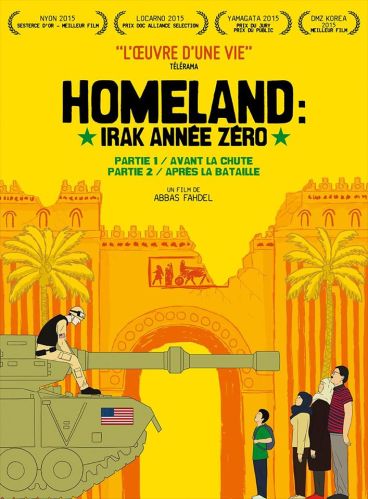

"Homeland : Irak année zéro" (2015) d'Abbas Fahdel

Des faits, des faits, des faits

(mais les situations ?)

« On peut tout mettre dans un film. On doit tout mettre dans un film » : cette assertion godardienne digne de Montaigne, Abbas Fahdel l'aurait de toute évidence faite sienne lorsque, en 2013, sa décision consista à revoir et monter ses archives personnelles, soit 120 heures de rush tournées à l'occasion de quatre voyages entre 2002 et 2003 et dont il avait précédemment tiré deux documentaires pour la télévision, Retour à Babylone (2002) et Nous les Irakiens (2004). Abbas Fahdel aura donc mis en pratique l'impératif catégorique postulé par Jean-Luc Godard à l'époque de Deux ou trois choses que je sais d'elle (1967) en proposant avec son long-métrage documentaire composé de deux volets d'une durée totale de plus de 5 heures 30 un film dédié au peuple irakien, qui saurait en restituer les mille visages défaits et stupéfaits, l'archéologie des ruines laissées par plusieurs guerres se doublant de l'enregistrement au long cours, presque épique, d'une persévérance populaire de tous les instants, exemplaire.

Après la Guerre du Golfe en 1991 et l'embargo international qui s'en suivit (à peine tempéré par le programme « Pétrole contre nourriture » dont le chantage humanitaire se sera exercé entre 1996 et 2003) : c'est la première partie, intitulée « Avant la chute ». Comme après la seconde guerre commanditée par les États-Unis de mars à mai 2003, les forces de la dite Coalition ayant commencé à progressivement se retirer du territoire irakien qu'elles occupaient entre 2009 et 2011 : c'est la seconde partie, intitulée « Après la chute ». Il faudra apprécier en particulier ici la temporalité caractéristique de Homeland : Irak année zéro, en faisant notamment remarquer comment la coupe entre les deux parties, déterminé par la guerre et son ellipse, fait office de division structurale qui, dans l'après-coup de la projection du film entier, travaille à diviser intrinsèquement les volets eux-mêmes.

« caméra-réalité »

Avec « Avant la chute », Abbas Fahdel adopte le point de vue de la « caméra-réalité » valorisée en son temps par Siegfried Kracauer, renouant avec le geste du cinéma direct et s'abandonnant sans voix-off explicative à la diversité des flux du réel tels qu'ils coulent et s'épanchent depuis les formes de vie caractérisant la vie quotidienne irakienne. Nous sommes alors en 2002 et le réalisateur parti s'installer en France à l'âge de 18 ans pour y étudier le cinéma en suivant notamment les cours d'Eric Rohmer, Jean Douchet et Serge Daney est accueilli par sa famille, s'appliquant à prendre le temps de documenter plusieurs niveaux de réalité vécus par le peuple irakien. On retiendra entre autres l'écart sensible entre la propagande d'État relayée par la télévision et sa réception par les spectateurs irakiens (cette attention flottante, latérale ou oblique, assez proche de celle du paysan égyptien Farraj dans Je suis le peuple d'Anna Roussillon, avère une nouvelle fois le constat sociologique fait par Richard Hoggart dans sa fameuse Culture du pauvre), ainsi que le sentiment presque apocalyptique (une affiche improbable de Terminator II irait dans ce sens) de la guerre qui est à venir (et celle qui s'annonce oblige en s'y préparant à devoir pour partie en repasser par les traces laissées par celle qui eut lieu douze ans auparavant).

On retiendra enfin et surtout, outre la guerre présentée comme un mauvais infini dont le cercle conjoindrait les figures supposément antagonistes de Saddam Hussein et Georges Bush junior, les mille et une formes culturelles de ce qu'il faut appeler un art de vivre populaire dont il faudrait alors organiser le témoignage et l'archive dès lors que se fait toujours plus sentir la menace de la guerre. L'art de vivre se manifeste ici en une diversité inépuisable de gestes et de manières : c'est le thé que l'on verse à ras bord et que l'on boit en se servant d'une soucoupe quand il est trop chaud, c'est l'ambiance chaleureuse du marché où un aveugle adresse pour tous ses prières au prophète, c'est le boulanger qui se démène avec dextérité afin de lancer ses pains au fond du four, c'est la fête traditionnelle consistant à préparer des plats copieux généreusement offerts aux voisins dans l'entretien d'une solidarité et d'une convivialité communautaires. C'est la densité communément vécue du Homeland que ressaisit ainsi Abbas Fahdel avant que le pays n'atteigne donc son année zéro à l'instar de l'Allemagne filmée par Roberto Rossellini en 1947, en insistant dès que l'occasion se présente pour souligner son autonomie relative face aux pressions idéologiques d'un État sur-identifié à son chef, Saddam Hussein, qu'il n'est pas encore l'heure pour les Irakiens filmés de critiquer ouvertement, tout en se refusant cependant à voir dans l'attaque étasunienne qui se prépare le salut ouvrant aux bienfaits nécessaires de la démocratie. Cette épaisseur culturelle qui ne saurait s'identifier totalement à l'État despotique qui s'en revendique est dédiée au pays natal, comme un équivalent documentaire de la saga Heimat (1985-2013) d'Edgar Reitz. Et Abbas Fahdel en organise d'autant plus l'archivage que plus d'une décennie le sépare des images qu'il aura alors tournées, ainsi qu'en attestent les quelques informations délivrées au niveau des sous-titres concernant en particulier le décès de tel ou tel membre de sa famille.

Un geste archéologique

Le montage se pose ainsi dans toute sa dimension (hégélienne) de rétroactivité, avérant par ailleurs une nouvelle fois ce que disait Gilles Deleuze du temps propre d'une image qui ne se satisfait ni d'être seulement au présent (de l'enregistrement), ni d'être seulement au passé (de sa diffusion), mais en fait compose dans sa temporalité spécifique avec une multitude cristalline de temps virtuels. Il n'y aurait alors pas une seule image de Homeland : Irak année zéro qui ne s'exposerait comme un présent transfiguré depuis le futur en passé. Autrement dit, il n'y aurait pas une seule image qui ne serait pas conjuguée au futur antérieur (ainsi que l'aura d'ailleurs bien vu Camille Bui dans sa critique du film dans les Cahiers du cinéma, n°719, février 2016). Ce temps chiasmatique par excellence qu'est le futur antérieur, en ce qu'il est celui qui projette le passé dans le futur et avec le même élan rétro-projette le futur dans le passé, est donc celui qui permet tout à la fois de voir dans le futur le moyen de sa consécration en passé et dans le passé le moyen d'une ouverture vers le futur. Tout ce qu'Abbas Fahdel a filmé, il l'aura donc filmé, tout ce qui arrive est en train d'arriver comme est toujours déjà arrivé, arrivera comme sera advenu.

A cette aune, la séquence la plus forte car la plus troublante de « Avant la chute » reste celle où la visite familiale d'un musée des arts et traditions irakiens, peuplé de mannequins figés dans la reproduction des gestes et manières du passé, autorise l'une des visiteuse à se demander si ce désir de culture n'induit pas le soupçon d'une pulsion mortifère, le présent vécu déjà anticipé comme étant le passé de formes de vie virtuellement disparues – qui, n'ayant pas d'autre avenir que celui d'une destruction prochaine, auront disparu. D'une certaine manière, la seconde partie de Homeland : Irak année zéro n'aura de cesse d'être hantée par les spectres de la partie précédente, l'occupation étasunienne du pays après la défaite rapide des armées de Saddam Hussein se posant autant avec la ruine des bâtiments publics pillés qu'avec le flottement aléatoire et erratique des survivances d'un présent si proche pourtant mais déjà devenu un passé parmi d'autres dans l'archéologie des ruines et des survivances proposée par le documentariste. Le geste archéologique est notamment celui qui permet de faire l'analyse d'un sol pour en déceler les multiples couches. Dans la première partie, l'ami Sami Kaftan, comédien connu du grand public irakien, récite un poème dans les ruines d'un théâtre qu'il voudrait restaurer afin d'en faire un haut lieu culturel et d'engagement artistique. Dans la seconde partie, le même homme erre dans les couloirs de l'office national du théâtre et du cinéma qui vient d'être incendié en déplorant la destruction du patrimoine cinématographique national, les monceaux de pellicule fondus mêlant le désir d'en finir avec la propagande d'État avec une dévastatrice pulsion ethnocidaire.

D'une ruine l'autre, l'Irak est bel et bien voué depuis 25 ans à vivre dans le régime de la survivance. Dans l'intervalle où le Homeland déjà diminué par tant de douleurs (et il ne faudrait pas oublier de mentionner la guerre Iran-Irak entre 1980 et 1988, les charniers où se trouvent les cadavres de tant d'opposants politiques qu'ils soient communistes ou islamistes, les révoltes kurdes et chiites réprimées en 1991) est devenu Irak année zéro, les langues se seront déliées en mettant souvent en vis-à-vis la tyrannie passée et l'occupation étasunienne qui s'en est suivie, le film aura amplifié sa dynamique de road-movie en parcourant Bagdad et ses environs en quête des traces fumantes de l'oppression passée comme de celle présente, le petit neveu Haidar aura pris suffisamment ses aises pour oser publiquement affirmer des positions politiques contre l'ancien régime. Un peu comme Eau argentée – Syrie autoportrait (2014) d'Oussama Mohammad et Wiam Simav Bedirxan, Homeland – Irak année zéro s'essaie avec ses forces et ses faiblesses à être la tentative documentaire nécessaire à la reconstitution symbolique d'un peuple défiguré dont la requête consiste aussi en la restitution de sa dignité par les images filmées. En même temps que son geste archéologique aura voulu porter notre sensibilité à la conscience des responsabilités locales comme internationales des ruines d'un pays perçu comme un berceau de civilisation et d'où auront émergé de terribles fractures inter-communautaires (principalement entre sunnites et chiites) déterminant, à partir de 2006, l'avènement de Daesh.

Un indice de malheur

Pourtant, à l'instar de son équivalent cinématographique syrien, le film d'Abbas Fahdel ne tient pas complètement ses ambitieuses promesses. Non pas par excès de confiance dans un montage dialogique et didactique empesé par le lyrisme et le narcissisme de l'auteur masculin de Eau argentée, mais plus spécifiquement par insuffisance à pousser l'ample documentation des faits dans l'invention nécessaire au geste documentaire. D'une part, les 5 heures 30 de métrage se retrouvent la plupart du temps subordonnés à une logique de filmage qui semble préférer l'accumulation des faits à la construction de situations. Le relevé seulement factuel et cumulatif de ce qui se présente l'emporte trop souvent en effet sur des situations qui doivent se comprendre en excès aux seuls faits, leurs termes intrinsèques se déployant en tensions et contradictions entre leur dedans et le dehors qui viendrait les sur-déterminer (autrement dit, le film est sur sa longue durée trop peu dialectique, trop peu disponible à passer d'une récollection de faits à la mise en rapport et en perspective de situations concrètes qui méritent des analyses l'étant tout autant). La préférence du fait à la situation fait ainsi refluer la dimension esthétique du geste documentaire sur la nécessité mémorielle de produire du document et de l'archive. D'autre part, Abbas Fahdel se dispense de creuser davantage certains faits qui, n'allant pas de soi, auraient amplement mérité de devenir des situations pour permettre au geste documentaire de passer la rampe du document. On pense en particulier à cet ancien juif qui se félicite de s'être converti avec d'autres à l'islam dans le milieu des années 1980. On peut en effet se demander si cette conversion souffre de manquer d'une contextualisation historique et politique qui s'appuierait notamment sur l'antisionisme du parti Baas et ses prolongements antisémites après la guerre des Six Jours ayant concouru à réduire comme peau de chagrin la plus ancienne communauté juive issue de la diaspora.

Enfin, la manière abrupte avec laquelle Abbas Fahdel conclut son film livre le spectateur à un grand sentiment de malaise : alors que le cinéaste aura marqué d'emblée la disparition tragique de son neveu apparaissant pour la première fois à l'image afin de prévenir tout effet obscène de suspense concernant le sort de tel ou tel membre de sa famille, le réalisateur clôt Homeland : Irak année zéro dans une manière forcée en accentuant formellement l'événement de la mort de son neveu victime d'une balle perdue. Un plan soudainement interrompu par un cri suivi d'un plan noir, un grondement sonore et un carton informatif, un portrait de l'enfant barré du bandeau noir et quelques images granuleuses de son cercueil. Il en va évidemment ici d'un trauma dont le choc, sur lequel il n'y a pas lieu de tergiverser, produit malgré tout la sensation pénible d'un forçage discutable et d'autant plus dommageable qu'Abbas Fahdel, contrairement à Oussama Mohammad, s'est refusé à utiliser d'autres images que les siennes.

Cette douleur qui afflige la fin de Homeland – Irak année zéro est comme un indice de malheur, un symptôme inconscient parmi tant d'autres des forces de mort dont le peuple irakien connaît l'épreuve répétée depuis plus de décennies désormais. Des forces qui seront allées jusqu'à affecter et brouiller la vision de l'artiste qui, issu de ce peuple, aura cependant voulu dédier son film à sa persévérance vitale, à sa résistance en ce qu'elle consiste tout simplement à ne pas disparaître de la carte du monde.

08 mars 2016

Des Nouvelles

du Front...

Des Nouvelles

du Front...

Écrire commentaire